L’incident du 31 mai 1957 qui a coûté la vie à Khemaies Hajeri

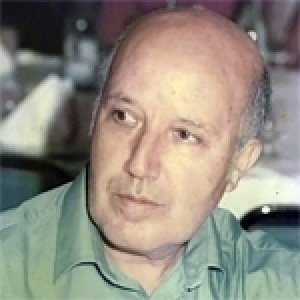

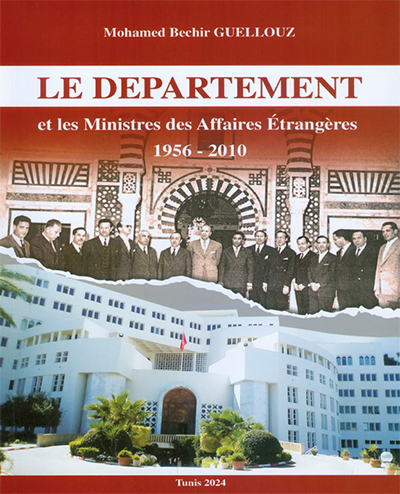

Quelles sont les circonstances précises de la fusillade entre l’armée tunisienne naissante et l’armée française, le 31 mai 1957, qui a coûté la vie à Khemaies Hajeri, premier secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Dans son excellent ouvrage intitulé «Le Département et les ministres des Affaires étrangères, 1956 – 2010», Béchir Guellouz évoque non sans émotion la mémoire de celui qui a été la cheville ouvrière du ministère, dès son rétablissement le 3 mai 1956, après son éclipse pendant 75 ans sous le protectorat. Khemaies Hajeri était fonctionnaire international à l’ONU, basé à Genève. Sur recommandation de Bahi Ladgham et Ahmed Ben Salah, et pour ses compétences et ses qualités, indique Guellouz, Bourguiba l’a nommé secrétaire général du ministère et lui a confié en outre le dossier des réfugiés algériens hébergés en territoire tunisien. Suite aux attaques multipliées de l’armée française, la Tunisie a décidé de porter plainte auprès du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bourguiba désigna Khemaies Hajeri de se rendre à Aïn Draham, accompagné de Béji Caïd Essebsi, alors attaché de cabinet du ministère de l’Intérieur, «pour compléter et préciser les données de base du Rapport à présenter.» Béchir Guellouz a publié dans son livre une photo historique de Hajeri et Caïd Essebsi, le 30 mai 1957 à Ain Drahem.

Quelles sont les circonstances précises de la fusillade entre l’armée tunisienne naissante et l’armée française, le 31 mai 1957, qui a coûté la vie à Khemaies Hajeri, premier secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Dans son excellent ouvrage intitulé «Le Département et les ministres des Affaires étrangères, 1956 – 2010», Béchir Guellouz évoque non sans émotion la mémoire de celui qui a été la cheville ouvrière du ministère, dès son rétablissement le 3 mai 1956, après son éclipse pendant 75 ans sous le protectorat. Khemaies Hajeri était fonctionnaire international à l’ONU, basé à Genève. Sur recommandation de Bahi Ladgham et Ahmed Ben Salah, et pour ses compétences et ses qualités, indique Guellouz, Bourguiba l’a nommé secrétaire général du ministère et lui a confié en outre le dossier des réfugiés algériens hébergés en territoire tunisien. Suite aux attaques multipliées de l’armée française, la Tunisie a décidé de porter plainte auprès du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bourguiba désigna Khemaies Hajeri de se rendre à Aïn Draham, accompagné de Béji Caïd Essebsi, alors attaché de cabinet du ministère de l’Intérieur, «pour compléter et préciser les données de base du Rapport à présenter.» Béchir Guellouz a publié dans son livre une photo historique de Hajeri et Caïd Essebsi, le 30 mai 1957 à Ain Drahem.

La suite sera tragique. Le contexte et la suite sont détaillés dans l'article instructif qui suit, rédigé par le Colonel (r) Boubaker Ben Kraiem, ancien sous-chef d’Etat-major de l’armée de terre. Il appelle, «dans un souci de devoir de mémoire», à «ériger une stèle commémorative, sur la route principale, à hauteur des lieux de l’accrochage, en veillant à préciser certaines données historiques s’y rapportant et en y consignant le nom des martyrs. Cette stèle peut faire l’objet de visite, d’hommage et de souvenir, toute l’année et surtout le 31 mai, par des groupes d’élèves des écoles, des collèges et des lycées de la région et rappellera aux deux peuples, tunisien et algérien, la communauté de leur histoire et de leur destin, histoire passée, présent vécu et avenir futur.

Retour sur le contexte et l’incident

Par le Colonel (r) Boubaker Benkraiem- L’indépendance de notre pays ayant été proclamée le 20 mars 1956, le noyau de l’Armée Nationale Tunisienne, défila, trois mois plus tard, le 24 juin sur l’avenue Gambetta, devenue, depuis, l’avenue Mohamed V. L’Unité qui a défilé était composée de militaires tunisiens (1400 dont 24 officiers) servant dans l’Armée Française et volontaires pour être transférés à l’Armée Tunisienne. A cet effectif, s’est joint le détachement de près de deux cents personnels de la Garde Beylicale. Il y a lieu de rappeler, qu’à ce moment-là, sévissait à nos frontières occidentales, depuis le 1°novembre 1954, une guerre dure et cruelle, la guerre d’indépendance de l’Algérie et qui bénéficiait du soutien total du peuple et du gouvernement tunisiens. De même, est-il couramment admis que tout pays qui accède à l’indépendance, reçoive de l’ancienne puissance colonisatrice, l’assistance technique nécessaire à la mise sur pieds des composantes du nouvel Etat souverain dont l’Armée. La Tunisie ne l’a pas fait, pour les raisons évidentes qui ne sont pas difficiles à imaginer. D’autre part, il ne faut pas oublier que, lors de la déclaration de l’indépendance de notre pays, il y avait, en garnison dans la plupart des villes tunisiennes, des unités de l’Armée française dont l’évacuation nécessite l’ouverture de négociations avec la France pour en fixer le calendrier. Cependant, comme notre pays a pris, dès le premier jour, faits et causes pour l’Algérie combattante à laquelle notre soutien et notre appui étaient indéfectibles, le gouvernement tunisien décida, compte tenu de toutes ces contingences, de ne faire appel à aucun conseiller militaire étranger et que par conséquent, les officiers tunisiens transférés s’arrangeront, seuls, pour créer, organiser et mettre sur pieds, de A à Z, l’Armée Nationale. Et c’est ce qu’ils ont fait et brillamment réussi.

D’autre part, des algériens vivant non loin des frontières tunisiennes, fuyant les atrocités quasi-quotidiennes de la guerre ont, aussitôt, commencer à déferler, en très grand nombre, en territoire tunisien, en passant, illégalement, la frontière, la plupart ne possédant pas de passeports. C’est ainsi que toutes les composantes de notre Armée, malgré la faiblesse de son encadrement, à ce moment-là, seront, pour les raisons qui ne sont pas difficiles à imaginer, créées et organisées par nos propres hommes, les officiers tunisiens transférés de l’Armée Française, et très rares sont les armées, au monde, qui ont suivi pareille démarche et réussi un tel challenge.

Quoique le gouvernement français ait reconnu l’indépendance de la Tunisie et la caducité des traités du Bardo et de la Marsa, le commandement militaire français d’Algérie n’arrive pas à admettre que la Tunisie devienne indépendante et qu’en conséquence, de nombreux changements dans les relations entre la Tunisie et la France doivent s’en suivre dont:

1- Les forces françaises qui sont encore, en garnison, chez nous, sont appelées à partir, et qu’en attendant,

2- Elles ne sont pas autorisées à intervenir pour renforcer les troupes françaises servant en Algérie pour traquer les moujahidines algériens,

3- Elles ne peuvent plus exercer de pouvoir dans le pays, ni manifester une autorité quelconque, à l’égard des Tunisiens et de leurs hôtes.

La présence en Tunisie des réfugiés et des combattants algériens, installés tout le long des frontières et à l’intérieur du pays et la solidarité que leur manifestaient tous les tunisiens, peuple et gouvernement, étaient de bons prétextes, pour l’Armée française d’Algérie, pour prétendre exercer sur eux un pouvoir de police et revendiquer un droit de poursuite et de ce fait, porter atteinte à la souveraineté du pays et pourquoi pas, reconquérir, même provisoirement, le territoire tunisien. Ceci était, indubitablement, inacceptable ni par le gouvernement ni par le peuple tunisien.

Par réaction, le gouvernement tunisien, réorganise l’armée nationale en la renforçant sérieusement: ses effectifs qui étaient de moins de deux mille hommes lors de sa création ont, très rapidement et en moins de quatre ans, atteint le nombre de trente mille militaires. Elle reçut la mission de protéger les frontières et de résister, au besoin, aux troupes françaises d’Algérie. Bourguiba, alors Chef du Gouvernement tunisien, va même plus loin: il remet en question le statut des troupes françaises stationnées encore en Tunisie, pose le problème de leur évacuation et rappelle, par son discours du 20 octobre 1956 que les autorités françaises doivent respecter tout algérien se trouvant dans notre pays.

C’est la raison pour laquelle, et quelques mois seulement après le défilé symbolique de l’Armée tunisienne du 24 juin 1956, et devant les dangers qui ont, tout de suite, pointé, à l’horizon, du fait des répercussions de la guerre d’Algérie, le régiment interarmes tunisien s’est, rapidement, développé pour former quatre bataillons d’infanterie qui ont été, aussitôt, implantés le long de la frontière tuniso-algérienne comme suit: un bataillon couvrant le secteur frontalier des gouvernorats de Gafsa et de Gabes, un autre le secteur frontalier des gouvernorats de Souk Elarbaa (Jendouba) et du Kef, un troisième bataillon le secteur frontalier du gouvernorat de Kasserine et un groupement couvrant le grand secteur saharien. Chacun des bataillons devant occuper un secteur frontalier est tenu d’implanter un certain nombre de postes destinés à veiller à la protection des frontières. Le nombre de postes variait, selon le terrain, entre huit et douze postes et dont l’effectif comptait, pour chacun d’entre eux, entre un groupe de combat (onze militaires) et une section (trente et un soldats).

D’ailleurs, les incursions, en Tunisie, des troupes françaises stationnées en Algérie, les provocations et les accrochages se multipliaient, quelques mois seulement après la déclaration de l’indépendance, en de nombreux endroits du territoire national :

1- Le 22 octobre 1956, au sud, des troupes françaises ont tenté d’occuper, sans succès, le poste de police des frontières de Ben Guerdane pour s’emparer de documents et de dossiers qui s’y trouvaient;

2- Le même jour, l’Armée française d’Algérie s’empare, en plein vol, de l’avion qui transportait, du Maroc, une délégation algérienne de haut rang, devant participer au sommet maghrébin de Tunis. Elle était composée de MM. Mohamed Boudhiaf, Ahmed Ben Bella, Hussein Ait Ahmed, Mohamed Khider et Mustapha Lachraf;

3- Le 24 octobre, des soldats français ont voulu forcer les barrages dressés entre Ain Draham et Jendouba par la population pour les empêcher de se déplacer sans autorisation, occasionnant un accrochage qui a fait des blessés;

4- Le 1er novembre, un incident eut lieu à Kébili qui fit un mort;

5- Trois semaines plus tard, un autre incident survint à Bir Drassen (Cap Bon) relatif à l’installation, par l’Armée Française, d’équipements radar occasionnant deux morts et plusieurs blessés.

Cependant, à Paris et à Tunis, les gouvernements français et tunisien essaient de limiter les dégâts, d’éviter le pire, de ne pas interrompre le contact et de laisser la porte ouverte à une reprise éventuelle des discussions.

Tout cela n’a pas empêché les incidents qui eurent lieu, en avril 1957, à Tamerza. Mais le plus tragique incident eut lieu, dans la région d’Ain Draham, le 31 mai 1957. Il s’agit du plus grave accrochage survenu entre les troupes françaises et des éléments tunisiens composés de militaires et d’agents de la Garde Nationale: C’est ainsi que fuyant les arrestations, les ratissages, les tortures, les massacres et les assassinats, des algériens, hommes, femmes et enfants se sont réfugiés en Tunisie. Des unités de l’armée française d’Algérie les ont poursuivis dans les cheikhats tunisiens des Ouled Msallem et des Khmairia non loin d’Ain Draham. L’Armée Tunisienne et la Garde Nationale, tentant de les protéger et leur porter secours, se sont trouvées face à face avec elles, le 31 mai 1957, vers midi, et ce fut l’affrontement. Monsieur Khemaies Hajeri, Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères, et Monsieur Béji Caïd Essebsi, Directeur Général des Affaires Régionales au Ministère de l’Intérieur étaient de passage, à ce moment-là, pour se rendre compte de la situation des réfugiés qui arrivaient quasi-quotidiennement d’Algérie, se trouvèrent, pris par ce déluge de feu. Cette visite était effectuée en prévision d’une mission à Genève pour alerter le Haut-commissariat aux Réfugiés. Monsieur Hajeri, grièvement blessé, succombe quelques semaines plus tard, le 5 août 1957. Il y a eu aussi, suite à cet incident, des morts et des blessés d’un côté comme de l’autre. Ce fut l’accrochage le plus grave et le plus meurtrier, avec l’armée française, depuis l’indépendance.

Aussi, s’agissant d’un accrochage de la jeune et inexpérimentée armée nationale, avec des martyrs et des blessés, et dans un souci de devoir de mémoire, pourquoi ne pas ériger une stèle commémorative, sur la route principale, à hauteur des lieux de l’accrochage, en veillant à préciser certaines données historiques s’y rapportant et en y consignant le nom des martyrs. Cette stèle peut faire l’objet de visite, d’hommage et de souvenir, toute l’année et surtout le 31 mai, par des groupes d’élèves des écoles, des collèges et des lycées de la région et rappellera aux deux peuples, tunisien et algérien, la communauté de leur histoire et de leur destin, histoire passée, présent vécu et avenir futur.

Cependant, n’est-il pas dommage que notre histoire, riche en actes d’héroïsmes et de courage de la part de nos soldats et de nos concitoyens, ne retienne pas ces faits et ces exploits en érigeant, là où ont eu lieu ces actions, des stèles commémoratives destinées d’une part à marquer notre fierté et notre reconnaissance vis-à-vis des martyrs et, d’autre part à immortaliser ces faits d’armes et ces actes de bravoure.

D’autre part, et en vue de mettre en valeur certains évènements de notre riche Histoire contemporaine, et pour ne pas oublier nos martyrs, pourquoi ne pas immortaliser les faits d’armes qui ont eu lieu que ce soit lors de la résistance armée (1952-55) que lors de la guerre d’indépendance de l’Algérie (1956-62) et ceux se rapportant à la lutte pour l’évacuation. De nombreux accrochages, embuscades et incidents sanglants ont eu lieu soit dans nos djebels, avant l’indépendance, soit le long de la frontière au cours desquels nos hommes ont fait preuve de courage et d’esprit de sacrifice suprême. Ces incidents sérieux ne peuvent être mis aux oubliettes de l’histoire et méritent d’être immortalisés. Par ailleurs, les grands évènements tels que le bombardement de Sakiet Sidi Youssef (8 fév. 1958), la Bataille de Remada (25 mai 1958), la guerre de Bizerte (19-22 juil.1961) et celle de Bordj el Khadra (19 -22 juil. 1961) ne peuvent être négligés et méritent des stèles commémoratives aussi dignes que simples. C’est par le rappel de pareils évènements, accrochages et incidents aux jeunes écoliers, lycéens et même étudiants que naissent, se forgent et s’élaborent le patriotisme, le nationalisme et l’amour de la patrie. D’ailleurs, plus le temps passe, plus ces stèles auront une valeur historique et symbolique indéniable et absolument remarquable.

C’est, en fait, grâce à pareils stèles et monuments qu’est perpétuée l’histoire d’un pays ou d’un peuple et si on vante, si on reconnait et on apprécie, encore et toujours la grandeur de la civilisation arabo-musulmane, au moyen âge, c’est grâce, entre autres, à l’existence concrète et physique de l’Alhambra de Grenade et de la Grande mosquée de Cordoue en Espagne, ces merveilles évidentes et sensationnelles. Il n’y a pas d’histoire sans preuves matérielles: monuments, ruines, mémorial et vestiges permettent aux historiens de fouiner dans les profondeurs des temps anciens pour nous éclairer sur ceux qui étaient à l’origine de ces édifices et retracer leur parcours, leurs œuvres et leur Histoire avec toutes ses composantes et ses détails.

Ne sommes-nous pas fiers de notre riche Histoire? Certainement oui car nous n’inventons rien. Au contraire, nous voulons que nos petits ou arrière-petits-enfants ainsi que nos compatriotes soient fiers de leurs parents ou tout simplement de certains de leurs concitoyens qui, à un moment donné, ont brillé de mille feux pour défendre leur pays ou laisser des traces indélébiles de leur œuvre et de leur sacrifice!

Qu’attendons –nous pour le faire? Certains parmi les acteurs et nombreux parmi les témoins de certains de ces évènements sont encore parmi nous, pourquoi on ne les associe pas à cette œuvre qui sera très bien appréciée par les générations futures d’une part et d’autre part, les auteurs de ces évènements ou leurs proches nous remercieront du lègue que nous laisserons aux prochaines générations.

Que Dieu veille et protège la Tunisie Eternelle, l’héritière de Carthage et de Kairouan.

Boubaker Benkraiem

Ancien Sous-chef d’Etat- Major de l’Armée de Terre,

Ancien Commandant du secteur frontalier de Sakiet Sidi Youssef (1958-61),

Ancien adjoint au Commandant du Btn tunisien de l’ONUC au Katanga (1961-63),

Ancien Gouverneur.

Lire aussi

- Ecrire un commentaire

- Commenter