La condition féminine en Tunisie husseïnite

.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Un tel titre évoque un statut qui, mesuré à l’aune de la modernité, paraît peu enviable. De fait, et jusqu’à la première moitié du XXe siècle, la femme tunisienne, comme ses semblables dans tout le monde musulman, ne jouissait que d’un statut inférieur imposé par une culture ancestrale et consacré par le droit. Certes, même en Occident les femmes pâtirent jusqu’au cœur du XXe siècle d’une infériorité sanctionnée par les usages et le droit mais cette infériorité était relativement compensée par un rôle social et mondain rendu possible par une conception différente de la famille et de la société et l’accès d’un nombre croissant de femmes à la connaissance, aux lettres et à la culture.

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Un tel titre évoque un statut qui, mesuré à l’aune de la modernité, paraît peu enviable. De fait, et jusqu’à la première moitié du XXe siècle, la femme tunisienne, comme ses semblables dans tout le monde musulman, ne jouissait que d’un statut inférieur imposé par une culture ancestrale et consacré par le droit. Certes, même en Occident les femmes pâtirent jusqu’au cœur du XXe siècle d’une infériorité sanctionnée par les usages et le droit mais cette infériorité était relativement compensée par un rôle social et mondain rendu possible par une conception différente de la famille et de la société et l’accès d’un nombre croissant de femmes à la connaissance, aux lettres et à la culture.

Dans nos sociétés, cette condition, venue du fond des âges, était en quelque sorte justifiée par les arguments classiques de la considération, du respect et de la protection dont, en retour, bénéficierait la femme. Cela n’était plausible que partiellement et ne se justifierait que dans le cas où la femme était épouse ou mère. Garanties insuffisantes au demeurant puisque, en l’occurrence, elle n’était à l’abri ni de la répudiation ni des problèmes consécutifs à une polygamie reconnue par la charia. Le droit musulman accordant aux femmes des droits conséquents en matière de propriété et de succession, on trouva le moyen de renforcer la prépondérance masculine par le biais de l’institution des fondations de mainmorte, les fameux habous ou waqf. Dans la plupart des cas, le fondateur du waqf excluait de la liste des bénéficiaires de l’usufruit de la fondation les filles au profit des garçons ; à l’exception des femmes non mariées, des veuves et des répudiées. Certes, il était fréquent que le constituant du bien intégrât son épouse dans la liste des bénéficiaires de même qu’il existait, quoique plus rarement, des habous réservés à la seule descendance féminine du fondateur.

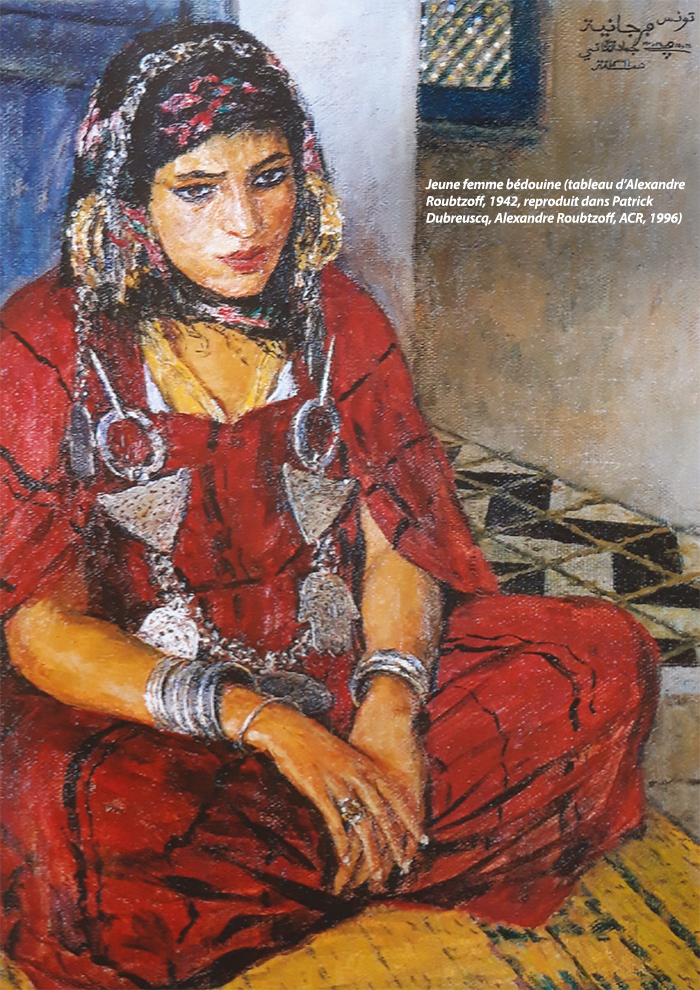

Toutefois, le caractère général de la condition féminine ne doit pas masquer deux traits essentiels : une diversité des conditions sociales et une évolution des mentalités qui s’amorce dès la fin du XIXe siècle pour se poursuivre durant la première moitié du XXe. Concernant la diversité des conditions, rappelons la coexistence du monde des villes et du monde rural, des communautés sédentaires et des nomades bédouins. La bédouine et la paysanne s’accommodaient, vaille que vaille, de la rusticité et de la précarité de la vie rurale. Les traditions sociales y accentuaient en effet un trait typiquement méditerranéen que Germaine Tillion définissait comme «une susceptibilité collective et individuelle exacerbée qui accompagne, aujourd’hui encore, un certain idéal de brutalité virile, dont le complément est une dramatisation de la vertu féminine». Rudoyées par des usages et rites archaïques, la polygamie, le souci anxiogène des hommes d’avoir une descendance masculine, les femmes étaient, en outre, astreintes à divers travaux et corvées, sans compter les tâches domestiques. Les antagonismes tribaux étaient vivaces, de sorte que les razzias menées, de temps à autre, par des tribus hostiles n’étaient pas le moindre danger qui guettait les campements et les familles.

Il est vrai que la rudesse de la condition féminine était atténuée par une plus grande liberté d’allure et de mouvement. La bédouine ne se couvrait pas le visage, voyageait à la suite de son mari lors des déplacements saisonniers de la tribu et voyait donc du pays. Quand une guerre survenait, les cavaliers, répondant à l’appel du bey, rejoignaient les troupes régulières, accompagnés de leurs familles qui campaient alors à proximité du champ de bataille. Ce sont les femmes qui assuraient les repas et prenaient soin des blessés de leur clan. En temps ordinaire, les seuls loisirs étaient les événements de la saison agricole, les déplacements de la tribu, les fêtes familiales et le moment fort du pèlerinage annuel au sanctuaire (zaouia) du saint protecteur de la tribu. C’était là l’occasion d’un séjour plus ou moins prolongé (ziyâra ou zarda) de réunions festives, de chants et de festins.

Comme partout, chez les uns comme chez les autres, la condition de la femme était adoucie ou aggravée selon que l’on était riche ou pauvre. Les femmes appartenant aux familles les plus puissantes de la tribu, ainsi que celles qui dans les communautés rurales sédentaires étaient mariées aux propriétaires aisés, jouissaient de certains avantages comme de disposer de servantes. Mieux encore, certains grands caïds possédaient des borj-s, maisons en dur, en plus des tentes richement dotées destinées aux déplacements ; ce qui procurait à leurs épouses et enfants un confort et une protection supplémentaires.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle cependant, les équilibres anciens sur lesquels depuis toujours se déroulait la vie rurale avec son âpreté, ses dangers mais aussi ses moments de bonheur simple et de joie collective, furent rompus à cause d’une série de malheurs. Les difficultés financières de l’Etat beylical l’avaient conduit à exiger des populations des impôts de plus en plus lourds. Cette politique fut la cause principale de l’insurrection de 1864 dite de Ben Ghedhahem. La répression féroce qui s’ensuivit et les mesures de confiscation dépouillèrent des tribus et des régions entières. La famine et les épidémies achevèrent de ruiner les communautés rurales. Plus tard, une fois le pays occupé par la France, l’accaparement des meilleures terres par la colonisation aggrava la paupérisation des campagnes et la migration vers les villes commencée dans les années 1860-70. Tout cela rejaillit de manière dramatique sur la condition des femmes de la campagne en les rendant aussi vulnérables que les hommes et, sans doute, plus qu’eux, à cause du déracinement et du déclassement. En même temps, certaines tribus ou fractions de tribus se sédentarisèrent et la femme bédouine dut s’adapter à sa nouvelle condition sans disposer toujours de ressources suffisantes.

En milieu urbain, les conditions de vie étaient différentes et généralement meilleures. Dans la culture citadine, il était de règle d’accorder à la femme une plus grande considération. Les alliances matrimoniales, surtout chez les dignitaires et les notables, se contractaient dans le même milieu socio-professionnel où le statut élevé du beau-père invitait au respect. Dans les milieux aisés, la demeure était confortable, voire somptueuse, et les biens personnels importants. Les usages et rites liés au mariage sont débarrassés de leur caractère barbare et – ainsi que nous l’avons montré dans notre ouvrage sur la Société tunisoise paru en 1989 - au XIXe siècle déjà, la monogamie est dominante. Si, au sein de l’aristocratie politique et religieuse ainsi que dans les familles des grands marchands, la femme, servie par une domesticité nombreuse, disposait largement de son temps, dans les familles d’artisans, les épouses et leurs filles contribuaient au métier du mari et père en réalisant chez elles certaines étapes de la production comme le tricot, étape fondamentale de la confection des chéchias, ou la préparation de certains parfums et senteurs, comme l’ambre gris. Chez les plus modestes, les femmes amélioraient les ressources familiales par des travaux de couture ou de tissage.

La claustration des citadines était une réalité à laquelle la structure patriarcale des familles ajoutait presque toujours les inconvénients de la cohabitation de la mère et de ses belles-filles. Si la citadine du peuple – dûment voilée – se déplaçait plus aisément pour faire ses emplettes dans son quartier, ou se rendre en groupe à la zaouia pour rendre hommage au saint ou au cimetière pour honorer la mémoire des morts de la famille, la bourgeoise, amplement voilée, le visage entièrement caché par une étoffe de soie ne sortait dans la rue qu’exceptionnellement et toujours accompagnée d’une servante. Quant aux dames de la haute société, elles ne se déplaçaient qu’en voiture fermée. Sans doute, la beauté de leur maison à patio de la médina, les jardins ombragés de leurs résidences de printemps et d’été des environs de Tunis, les visites régulières que leur rendaient leurs amies atténuaient-ils cet enfermement que leur imposaient leur rang et la position de leurs époux. Le faste des fêtes familiales rompait, à l’occasion, la vie parfaitement réglée de la maisonnée.

Cet enfermement ne rimait pas forcément avec effacement. Le pouvoir de la famille, sa fortune et son prestige conféraient à beaucoup de femmes de l’aristocratie une autorité et un rôle important non seulement dans leur entourage mais aussi dans la société. Evoluant dans le sérail, les femmes de la dynastie régnante n’étaient pas en reste. La Tunisie des beys, comme dans celles de dynasties plus anciennes, eut ainsi ses bienfaitrices dont la plus célèbre fut la princesse Aziza Othmana qui mourut en 1670 sous le règne des beys mouradites. Au temps des Husseïnites, la princesse Amina, sœur du grand Hammouda Pacha et épouse du bey Mahmoud qui régna de 1814 à 1824, soucieuse de mettre la dynastie à l’abri des sanglantes querelles de succession qui l’avaient secouée en 1735 puis en 1814, fit prêter à ses fils Husseïn et Mustafa un serment mutuel de respect des règles dynastiques. D’une manière générale, ces grandes dames contribuèrent par leurs manières et les marques d’affection qu’elles témoignaient à l’égard des différents milieux et leur habileté à renforcer les liens entre la famille régnante et la société tunisienne. D’autres femmes de la cour, autochtones comme Fatma Monastiriyya, favorite de Husseïn Bey (et dont l’homonymie la fit souvent confondre par les historiens avec la princesse évoquée plus haut) ou d’origine étrangère (odalisques du Caucase, esclaves d’Afrique subsaharienne) jouaient un rôle dans les intrigues du sérail. Plus près de nous, la princesse Kmar (Circassienne mariée à trois beys !) exerça sous le règne de son dernier mari, Naceur Pacha Bey (1906-1922), une influence certaine sur la vie politique.

L’éducation des citadines consistait principalement en l’initiation à la culture traditionnelle transmise de mère en fille, ses règles de bienséance et ses usages. Les fillettes suivaient jusqu’à la puberté une formation polyvalente dans le logis d’une maîtresse (dâr al m’alma) où cette dame leur apprenait une partie du Coran, les rudiments de l’écriture et diverse techniques, dont la broderie. Au cours du XIXe siècle, les jeunes filles de certaines familles de dignitaires ou de notables acquéraient à domicile une formation artistique, le plus souvent en apprenant à jouer du piano ou du violon. Cette éducation de la femme citadine péchait cependant par l’absence de formation académique. L’historiographie d’époque husseïnite ne mentionne que de très rares cas de jeunes filles ayant eu accès– à domicile et sous la conduite de leur père- aux sciences religieuses et à la littérature arabe telles que les filles du cheikh Ahmed El Soussi (m. en 1794) dont l’une était si érudite, rapporte, à titre anecdotique l’historien Ben Dhiaf, qu’elle décourageait les prétendants !

A partir du milieu du XIXe siècle, des esprits éclairés au sein de l’élite politique et religieuse, conscients de la décadence qui affectait le pays, sa culture et son peuple, comprirent la nécessité d’une réforme politique mais aussi intellectuelle et sociale. La condition des femmes tunisiennes, victimes des archaïsmes culturels et sociaux, ne manqua pas de les interpeller mais les difficultés de tous ordres qui précédèrent l’occupation française ne permirent pas à l’action réformiste de s’accomplir. L’instauration du Protectorat eut pour effet positif la formation d’une élite intellectuelle formée à l’école française, aux idées libérales et aux principes d’égalité et de droits civils et politiques qui avaient cours en métropole. Le fait colonial fit prendre conscience de la nécessité d’un indispensable aggiornamento au bénéfice des jeunes gens mais aussi des jeunes filles. Des personnalités françaises comme René Millet, résident général de 1894 à 1900, donnèrent leur appui à cette œuvre de relèvement engagée par le mouvement Jeune-Tunisien conduit notamment par Béchir Sfar, Ali Bach Hamba, Abdeljelil Zaouche ou encore Khairallah Ben Mustafa. Signe d’un âge nouveau, les réformistes dont des oulémas, échangeaient leurs idées au salon intellectuel et littéraire d’une dame, la princesse égyptienne Nâzli (1853-1913), épouse du ministre Khalil Bouhageb.

Sous l’effet de cette pensée libérale acquise au contact de la modernité, la conception traditionnelle du statut de la femme dans la société ne cessa, durant la première moitié du XXe siècle, d’être battue en brèche à Tunis principalement, plus lentement dans les villes de l’intérieur. En 1900, à l’initiative d’une dame proche de la Résidence générale, Charlotte Eigenschenck, fut créée la première école des jeunes filles musulmanes. En 1909-1910, sous l’égide de la Direction de l’enseignement, Nabeul, Sousse, Kairouan et Mahdia eurent leur école de filles, suivies plus tard par d’autres villes. Toutefois, l’opinion citadine, acquise tant bien que mal à l’idée de dispenser aux fillettes un enseignement primaire moderne, était réticente à l’idée que la jeune fille poursuivît des études secondaires, de sorte que très fréquemment la scolarité des filles était interrompue en général au niveau du certificat d’études primaires. Il fallut attendre les années 1930, pour assister à quelques timides percées. En 1936, Tawhîda Ben Cheikh, encouragée et appuyée par sa mère et un médecin de Tunis, le docteur Burnet, rentre à Tunis munie de son doctorat en médecine et d’une spécialité. Fait inédit également, les femmes prennent désormais part à la vie publique. En janvier 1929, Habiba Menchari (1907-1961), affiliée à la Sfio, prononce une conférence réclamant le droit des femmes à ne pas porter le voile, «ce symbole de la servitude». Les résistances, on l’imagine, furent tenaces et les attaques si violentes que les nationalistes libéraux, soucieux de ne pas s’aliéner l’opinion publique, n’osèrent pas prendre la défense de la courageuse militante féministe. La présence coloniale, en effet, exacerbait la susceptibilité d’une opinion tunisienne encline au conservatisme et attentive à ne pas prêter le flanc à d’éventuelles entreprises assimilatrices. En 1930, Tahar Haddad (1899-1935), un intellectuel formé à la Grande mosquée de la Zitouna, publie son livre La Femme dans la charia et la société, dans lequel il dénonçait la condition déplorable des femmes qui subissaient l’humiliation de la polygamie et de la répudiation et appelait à leur instruction et à leur émancipation. Malgré une levée de boucliers des conservateurs et les agressions subies par l’auteur, une brèche était ouverte qui n’allait plus se refermer.

Sous l’effet de cette pensée libérale acquise au contact de la modernité, la conception traditionnelle du statut de la femme dans la société ne cessa, durant la première moitié du XXe siècle, d’être battue en brèche à Tunis principalement, plus lentement dans les villes de l’intérieur. En 1900, à l’initiative d’une dame proche de la Résidence générale, Charlotte Eigenschenck, fut créée la première école des jeunes filles musulmanes. En 1909-1910, sous l’égide de la Direction de l’enseignement, Nabeul, Sousse, Kairouan et Mahdia eurent leur école de filles, suivies plus tard par d’autres villes. Toutefois, l’opinion citadine, acquise tant bien que mal à l’idée de dispenser aux fillettes un enseignement primaire moderne, était réticente à l’idée que la jeune fille poursuivît des études secondaires, de sorte que très fréquemment la scolarité des filles était interrompue en général au niveau du certificat d’études primaires. Il fallut attendre les années 1930, pour assister à quelques timides percées. En 1936, Tawhîda Ben Cheikh, encouragée et appuyée par sa mère et un médecin de Tunis, le docteur Burnet, rentre à Tunis munie de son doctorat en médecine et d’une spécialité. Fait inédit également, les femmes prennent désormais part à la vie publique. En janvier 1929, Habiba Menchari (1907-1961), affiliée à la Sfio, prononce une conférence réclamant le droit des femmes à ne pas porter le voile, «ce symbole de la servitude». Les résistances, on l’imagine, furent tenaces et les attaques si violentes que les nationalistes libéraux, soucieux de ne pas s’aliéner l’opinion publique, n’osèrent pas prendre la défense de la courageuse militante féministe. La présence coloniale, en effet, exacerbait la susceptibilité d’une opinion tunisienne encline au conservatisme et attentive à ne pas prêter le flanc à d’éventuelles entreprises assimilatrices. En 1930, Tahar Haddad (1899-1935), un intellectuel formé à la Grande mosquée de la Zitouna, publie son livre La Femme dans la charia et la société, dans lequel il dénonçait la condition déplorable des femmes qui subissaient l’humiliation de la polygamie et de la répudiation et appelait à leur instruction et à leur émancipation. Malgré une levée de boucliers des conservateurs et les agressions subies par l’auteur, une brèche était ouverte qui n’allait plus se refermer.

.jpg) En dépit des obstacles culturels, sociaux et politiques, malgré cette sorte de pudeur nationale à ne pas étaler sur la place publique un tel débat sociétal dans le contexte du protectorat, l’évolution se poursuivait. Les femmes elles-mêmes s’engagèrent dans la lutte pour leur émancipation. En 1936, Béchira Ben Mrad fonde, avec l’appui de son père, le cheikh al Islam hanéfite, l’Union musulmane des femmes de Tunisie. Elle prend la parole en public et organise avec ses camarades diverses actions à caractère social et éducatif. Après- guerre, le mouvement s’accélère. En 1944, l’Union des femmes de Tunisie, proche du parti communiste, est fondée. Elle compte en son sein des responsables musulmanes, en particulier Nabiha Ben Abdallah, épouse du Dr Ahmed Ben Miled, qui en devint la présidente en 1951. Des jeunes femmes musulmanes se lancent même dans le journalisme, notamment par le biais de la revue féminine Leïla, parue à Tunis de 1936 à 1941 (en 2007, des numéros ont été republiés en fac-similé par les éditions Nirvana). Citons parmi les rédactrices, Zeïneb Baccouche (sous le pseudonyme de Zeïnouba Tahar) qui appartenait à une famille de dignitaires beylicaux depuis longtemps acquise aux idées modernes.

En dépit des obstacles culturels, sociaux et politiques, malgré cette sorte de pudeur nationale à ne pas étaler sur la place publique un tel débat sociétal dans le contexte du protectorat, l’évolution se poursuivait. Les femmes elles-mêmes s’engagèrent dans la lutte pour leur émancipation. En 1936, Béchira Ben Mrad fonde, avec l’appui de son père, le cheikh al Islam hanéfite, l’Union musulmane des femmes de Tunisie. Elle prend la parole en public et organise avec ses camarades diverses actions à caractère social et éducatif. Après- guerre, le mouvement s’accélère. En 1944, l’Union des femmes de Tunisie, proche du parti communiste, est fondée. Elle compte en son sein des responsables musulmanes, en particulier Nabiha Ben Abdallah, épouse du Dr Ahmed Ben Miled, qui en devint la présidente en 1951. Des jeunes femmes musulmanes se lancent même dans le journalisme, notamment par le biais de la revue féminine Leïla, parue à Tunis de 1936 à 1941 (en 2007, des numéros ont été republiés en fac-similé par les éditions Nirvana). Citons parmi les rédactrices, Zeïneb Baccouche (sous le pseudonyme de Zeïnouba Tahar) qui appartenait à une famille de dignitaires beylicaux depuis longtemps acquise aux idées modernes.

L’émancipation et la promotion sociale par les arts constituèrent, dès les années 1920, un autre aspect de l’évolution de la condition féminine. Des femmes, dont certaines étaient d’origine rurale, réussirent brillamment à Tunis et même au-delà, en Egypte et au Maghreb, grâce à la musique et au théâtre, voire au cinéma. Des noms comme ceux de Fadhila Khetmi (1905-1992),Chafia Rochdi (1910-1989), Hassiba Rochdi (1918-2012), la grande Saliha (1914-1958), pour ne citer que ceux-là, étaient autant de symboles d’un succès féminin salué par tous. Bien que cet article soit consacré à la situation des femmes musulmanes, comment ne pas mentionner, à ce propos, le phénomène considérable que constitua l’immense popularité dont fit l’objet Habiba Msika, belle et talentueuse chanteuse et comédienne de confession juive, jusqu’à sa mort tragique survenue en février 1930.

De 1952 à 1954, lorsque le mouvement national prit la forme d’une résistance armée contre l’ordre colonial, des jeunes femmes s’engagèrent alors résolument dans l’action au sein du Néo-Destour. Certaines, comme Chédlia Bouzgarrou, nièce de Habib Bourguiba, Asma Belkhodja, Khadija Toubal et des femmes du peuple, telles que des jeunes filles de la communauté Métouia fixée à Tunis furent arrêtées, jugées par le tribunal militaire de Tunis et incarcérées. D’autres,comme Essia Ghaleb, sont déportées. La princesse Zakia, une des filles du bey régnant Mohamed-El Amine, joua en ces circonstances un grand rôle en aidant financièrement les résistants à se procurer des armes, des explosifs et du matériel. A telle enseigne que le journal Le Monde annonçait, dans son numéro daté du 2 mai 1952 : «La princesse Zakia, fille du bey, serait compromise dans un complot ‘terroriste’ découvert à Tunis.» Cet engagement conféra à ces militantes un respect qui contribua à faire reculer —ou, à tout le moins à les refouler— les préjugés charriés par la culture traditionnelle.

Cette évolution au profit du relèvement de la condition féminine, qui fut si favorable aux villes, accentua cependant le déséquilibre entre les citadines et les femmes de la campagne, restées à l’écart des progrès enregistrés, à l’exception de celles qui bénéficiaient d’une formation pratique dans les ouvroirs créés en divers endroits du pays par les ordres religieux catholiques. Ce n’est que grâce à la politique d’alphabétisation de masse et de santé publique mise en œuvre, à partir de 1957, par la République tunisienne que la femme rurale allait connaître une amélioration relative de son état.

Durant la première moitié du XXe siècle, la condition féminine avait donc sensiblement évolué. Mais, il ne fait pas de doute que le moment historique de l’émancipation des femmes musulmanes se situe le 13 août 1956, lorsque Habib Bourguiba, puissant Premier ministre, faisait promulguer par Mohamed - El Amine 1er, souverain du royaume désormais indépendant de Tunisie, un décret d’une portée juridique, politique et sociale unique dans le monde arabe instituant le Code du statut personnel. A la suppression des tribunaux religieux décrétée le 3 Août 1956, s’ajoutaient des mesures véritablement révolutionnaires concernant la femme et ses droits, en particulier l’interdiction de la polygamie et de la répudiation. Cet acte politique et juridique, que la Tunisie doit à Bourguiba, fut le point de départ d’une énergique politique d’émancipation féminine conduite depuis 1956 avec une remarquable continuité et des résultats spectaculaires jusqu’en 2010. Depuis 2011, les acquis sont remis en cause par certains politiciens et activistes, preuve que notre société, comme partout dans le monde musulman, n’est pas à l’abri d’une régression et que la vigilance doit être de rigueur.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter