Le sociologue et le politique: L’art et la méthode du débat public

«Prendre une position politique pratique est une chose, analyser scientifiquement des structures politiques et des doctrines de partis en est une autre.» (Max Weber, Le savant et le politique).

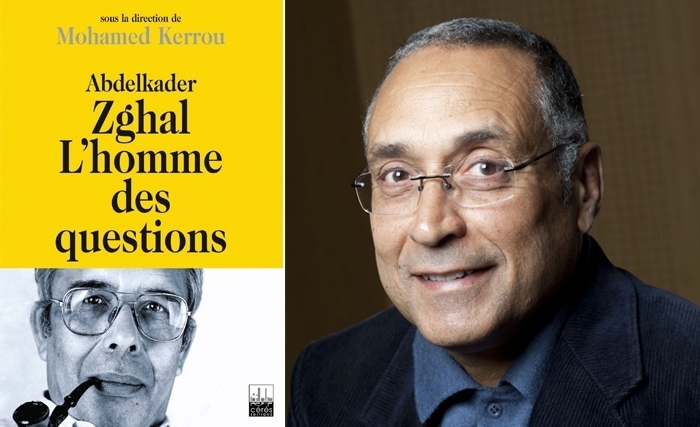

Abdelkader Zghal appartient à la première génération des sociologues formés à l’Institut des hautes études de Tunis et en France, avant la naissance de l’Université tunisienne et l’institution de l’enseignement de la sociologie en 1958-1959.

Tout en partageant avec les autres chercheurs des sciences sociales l’intérêt pour les affaires de la cité et le souci de l’interdisciplinarité, il se distinguait non seulement par la variété et la continuité de sa production étalée sur plus d’un demi-siècle (Cf. infra, Liste des publications), mais également par une capacité, unique et spécifique, de débattre de l’actuel.

Les thèmes de recherche sondés et proposés au débat scientifique et public furent, tour à tour, la réforme agraire, le nationalisme, l’urbain, la jeunesse, la violence, le féminisme, l’islam, l’islamisme, la société civile, la révolution, le compromis historique et la citoyenneté politique. Chaque thème correspondait à un débat de société construit en fonction du contexte historique et des enjeux politiques, culturels et symboliques. Aussi, l’intérêt initial fut porté aux paysans et à l’agriculture, au lendemain de l’indépendance, en raison de la prédominance du rural et des obstacles sociaux au développement économique. L’effondrement du système coopératif, à la fin des années 1960, amena Zghal qui avait consacré sa thèse de doctorat à la sédentarisation des paysans dans la région de Kairouan, à s’interroger « pourquoi la réforme agraire ne mobilise pas les paysans maghrébins?»

En parallèle à cette investigation à fondements empiriques, le sociologue Zghal essaya de penser le nationalisme en rapport avec l’édification de l’état, analysé à la fois par «le haut» – les élites – et par «le bas» – les paysans et les classes moyennes.

L’intérêt pour la violence et la jeunesse s’imposera au lendemain du «Jeudi noir» (1978) et des «émeutes du pain» (1984). La fin de règne de Bourguiba (1956-1987) sera l’occasion de saisir le politique par le biais de l’identité et de la société civile. Pour Zghal, la Tunisie était, à l’époque où le leader fut déposé par un coup d’État, «la dernière république civile arabe».

La réflexion sociologique de Zghal continua, à la fin des années 1980, en portant un intérêt majeur à l’islamisme et à l’espace public. Avec l’avènement de la révolution, l’analyse s’oriente vers la transition, les rapports entre le politique et le religieux, la citoyenneté ainsi que le «compromis historique» entre les sécularistes et les islamistes.

Tous ces thèmes et sujets de recherche découlaient du contexte historique et des transformations politiques et culturelles affectant la société tunisienne dans un environnement maghrébin, arabe et international fort mouvant. Le chercheur ne les inventait pas, à partir de ses présupposés, mais les suggérait en fonction du changement des rapports sociaux, tout en les problématisant par le recours à des concepts, des hypothèses et des théories sociologiques. Il relançait de la sorte le débat de société en l’orientant, à partir des pesanteurs du local, vers des horizons universels.

La diversité des thèmes de recherche renvoie toutefois à une problématique centrale: celle de l’état-nation moderne dans ses rapports avec la société, avec ce que de tels rapports politiques et historiques charrient comme transformations liées à l’émergence et au développement de la démocratie et, par voie de conséquence, de la participation des citoyens aux affaires de la cité.

Aussi, le politique en tant que mode de fondation et de refondation de la société est-il au cœur des investigations de Zghal. Au travers de l’ensemble de ses recherches et publications, le sociolo¬gue/polito¬logue était doublé tantôt de l’historien, lecteur du célèbre chroniqueur Ibn AbiDhiaf, pour comprendre les dynamiques contemporaines en Tunisie, tantôt du psychologue qu’il fut à l’origine avant de devenir sociologue – «ça se soigne!», se plaisait-il à répéter lors des présentations des collègues –, en demeurant, entre autres, «freudien défroqué» et, à ses heures de loisir, «anthropologue du quotidien».

C’est ainsi qu’il avait rejoint, enthousiaste qu’il l’était tout en sachant qu’il allait effectuer un travail bénévole puisqu’il était déjà retraité, l’équipe du master d’anthropologie que j’avais animé à l’Institut des sciences humaines, en 2005, en l’accompagnant de la création de l’Association tunisienne d’anthropologie sociale et culturelle (ATASC) dont Zghal fut le président et dont j’avais assuré le secrétariat général, avant de céder «le témoin» aux jeunes.

Ma relation personnelle et scientifique avec Zghal remonte à plus loin, au milieu des années 1970, quand j’étais étudiant en sociologie et que je fréquentais la bibliothèque du Centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES) où il exerçait et recevait les chercheurs et les étudiants. Plus tard, je le retrouvai à l’occasion d’un colloque à Paris organisé par Fanny Colonna, en 1990, où nous avions eu une discussion serrée autour du rapport du sociologue et du politique. Malgré son désaccord avec la thèse que je présentais sur les rapports entre le sociologue et le politique, notre relation s’est consolidée grâce à sa profonde tolérance au point que nous étions devenus amis, avec des rencontres régulières pour des échanges et des dialogues ininterrompus au café, en contrebas du célèbre «Safsaf» à la Marsa ou bien chez lui, à Gammarth, en binôme ou en présence de sa famille et de ses amis réunis par la grande dame que fut son épouse, Souad Belkhodja.

En suscitant des débats de société choisis en fonction des questions pertinentes issues du contexte spatial et temporel, le sociologue Zghal y ajoutait sa propre touche, son style personnel façonné par une méthode scientifique appropriée et tout un art du débat public. L’art importait plus que la méthode qui se frayait un chemin au gré de la recherche, des écrits et des interprétations. Si la méthode adoptée est, pour l’essentiel, de facture explicite consistant en une documentation fournie voire boulimique – Zghal collectait toutes sortes de documents et lisait énormément – suivie d’une analyse critique des positions et des stratégies des acteurs, l’art de débattre n’est pas perceptible par le lecteur extérieur mais uniquement par celles et ceux qui l’ont connu de près ou bien l’ont croisé et côtoyé au hasard des rencontres académiques et des réunions publiques.

Zghal cultivait le don, quasi-naturel chez lui, du débat d’idées, en usant de l’humour voire du sarcasme – toujours agréable et jamais agressif et méprisant – destiné à désamorcer les tensions et à relativiser les affirmations tranchées qui dominaient dans le milieu des chercheurs et des intellectuels plus ou moins angoissés par la profondeur des changements. Les anecdotes étaient son sport favori et enjolivaient sa vie et celle de ses proches constamment invités à rire grâce aux mots d’esprit qu’il savait manier en reprenant les expressions et certitudes des interlocuteurs qui se retrouvaient souvent en position de «hors-jeu», piégés par leurs propres discours et formules toutes faites.

Il y aurait toute une série d’anecdotes à rappeler et l’une des plus éloquents est celle dite en présence d’un consul tunisien en France, durant l’ancien régime, venu rendre compte à son «autre ministère d’affiliation» du contenu des communications des intervenants tunisiens lors d’un colloque international. Durant la pause café, le consul osa nous demander ce qu’il en était de la situation dans le pays. Zghal répondit alors avec son humour habituel: «40 degrés

au soleil et 30 degrés à l’ombre!». Au milieu des rires, le consul ne tarda pas à s’éclipser et à laisser la place à ceux qui n’avaient d’autre intérêt que la réflexion scientifique.

Tel était notre ami et notre maître Zghal: pédagogue et sarcastique, avec une présence d’esprit inégalable et une incroyable capacité de tourner en dérision, comme dans les célèbres «rites d’inversion», les logiques de la domination symbolique.

Au fond, l’art de la discussion tenait de la méthode au point que l’on peut parler, chez Zghal, d’un art de la méthode sociologique axé sur la mise à distance du sujet et sa transformation raisonnée en objet de recherche. Zghal était l’un des rares, pour ne pas dire le seul, à ne pas s’impliquer dans les partis pris subjectifs et les querelles idéologiques et politiques, sans pour autant que cela l’empêche de prendre position dans les débats, comme en témoigne son engagement, en 2014, avec le parti «NidaaTounes» contre l’islam politique, afin de «ne pas mourir idiot», disait-il.

à vrai dire, Zghal était atypique dans sa démarche sociologique qui consistait dans la critique de la pensée dominante, y compris celle, développementaliste, qu’il épousa au début de son itinéraire de chercheur avant de s’en détacher par l’étude de la société civile, ainsi que de toute dogmatique, qu’elle vienne du pouvoir ou de l’opposition vis-à-vis desquels il savait se démarquer, en mettant en cause leurs présupposés et mécanismes d’articulation avec les intérêts spécifiques d’un groupe, d’une classe ou d’une communauté.

En ce sens, sa démarche de mise à distance du politique constituait une véritable école d’initiation à la sociologie et aux sciences de l’homme et de la société. C’est également une des manières fines et élégantes de baliser la recherche en séparant la science de la politique, le métier de savant et le métier de politique, suivant en cela la thèse célèbre de Max Weber. Du savant, il possédait les deux qualités requises, à savoir la modestie et la disponibilité de l’esprit. Du politique, il n’héritait que de la courtoisie et l’intérêt pour «la chose publique».

Formé à l’université française et socialisé dans les milieux engagés du parti communiste, du nationalisme néo-destourien et du syndicalisme de l’UGTT, Zghal avait une grande maîtrise des instruments d’analyse du social et de l’historique, grâce à des lectures approfondies des auteurs classiques (Marx, Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, Bourdieu...), à la fréquentation des grands maîtres de la sociologie (Berque, Rodinson, Morin...) et d’une expérience de terrain qui lui permettait de relativiser et de tenir compte des pesanteurs et des spécificités du local.

Adepte d’une sociologie universelle et réfractaire aux lectures particularistes – notamment la prétendue «sociologie islamique» qu’il rejetait avec véhémence en raison de son caractère incohérent et charlatan –, ses problématiques étaient nourries par les questions de la société tunisienne qu’il traduisait en concepts et en problématiques stimulantes pour la recherche scientifique.

Dès la fin des années 1970, il élargit ses perspectives théoriques par la découverte des écrits de Max Weber et de François Furet. Du premier, il adopte la typologie et le lien entre institution, légitimité et corps de professionnels («virtuoses») ainsi que l’analyse de la religion en tant qu’expérience extra-quotidienne impliquant des «biens de salut», avec tout ce que suppose cette métaphore économique comme offre et demande, producteurs et consommateurs. Du second, il nourrit sa réflexion en rompant avec la métaphysique jacobine de la révolution et avec l’esprit de commémoration, en historicisant le fait révolutionnaire par le recours à Tocqueville et sa thèse de la révolution française comme aboutissement logique d’un processus séculaire de centralisation des pouvoirs.

Continuant dans sa recherche des idées novatrices, il redécouvre au début des années 2000, à la faveur de la diffusion des nouveaux «voiles islamiques» et des défis qu’ils posaient à la sociologie, l’anthropologue Clifford Geertz et son interprétation herméneutique de la culture et de la religion ainsi que le philosophe Jürgen Habermas et sa lecture de l’espace public en tant qu’espace de débat entre des individus autonomes, dotés de raison et détachés des cadres de l’autorité et de la tradition. Geertz vient à lui et à nous – ses collègues et amis du mastère d’anthropologie – suite à la lecture de sa nécrologie dans le journal « Le Monde » que je feuilletais au Café de la Marsa. Habermas s’invite à la recherche tunisienne par une proposition du Social Science Research Council (SSRC) qui avait lancé, de New York, un appel d’offres pour l’étude des sphères publiques au «Middle East» dont nous fûmes bénéficiaires en vue d’une étude comparative sur l’islam sunnite et les sphères publiques en Tunisie, en Algérie et en Turquie.

C’est dire la grande curiosité de Zghal et son esprit d’ouverture sur le monde des idées nouvelles dans le but de puiser des instruments d’analyse et de cadres d’interprétation permettant de mieux cerner le réel. Un réel saisi au travers de paradigmes renouvelés et en rapport d’articulation avec l’imaginaire, adoptant de la sorte une posture méthodologique inspirée de Thomas Kuhn et de Cornélius Castoriadis qui étaient parmi ses références privilégiées dans les études éclairantes qu’il initia sur les transformations induites par la formation de la société civile et l’avènement de la révolution.

L’année qu’il passa à Princeton, en compagnie de son grand ami le politologue Jean Leca, lui permit de mieux con¬naître la recherche en sciences sociales aux états-Unis et de prendre distance avec l’esprit jacobin qui domine au sein des débats politiques et intellectuels en France et dans les pays francophones.

Le lecteur trouvera dans le présent livre collectif une analyse détaillée de l’approche de la modernité et des nombreux thèmes et sujets que Zghal avait proposés, analysés et animés avec brio. Je me contenterai d’inviter le lecteur à lire les textes des contributeurs et je me limiterai ici, pour mieux illustrer le rapport entre le sociologue et le politique, à évoquer une recherche qui me semble ne pas avoir bénéficié d’une discussion mais plutôt d’un rejet passionnel, en raison à la fois de son titre en apparence provocateur et de la remise en cause profonde qu’elle proposait du «militantisme» qui était dominant à l’université et dans les cercles politiques tunisiens et maghrébins; un militantisme qui ne facilitait guère, malgré les apparences des échanges animés, la discussion sereine et raisonnée fondant le débat en tant que tel, dans la mesure où la position subalterne et dominée tendait à désigner la critique comme étant complice de l’idéologie de la domination. Il s’agit du texte relatif au féminisme et que nous avons, pour la plupart des chercheurs et des féministes, soit rejeté, soit ignoré alors qu’il constitue un texte à part, ayant nécessité un effort de mise à distance de l’objet et, ce qui nous intéresse le plus ici, de distinction entre le savant et le politique. D’ailleurs, la question féminine était axiale dans les observations et les analyses de Zghal qui, en fin de parcours, considéra que le tournant qui permit de mettre fin à l’hégémonie de la Troïka au lendemain de la révolution fut la mobilisation du 13 août 2013 où les femmes ont investi l’espace public pour dénoncer le projet islamiste de la nouvelle Constitution, notamment l’article voulant faire de la femme «un complément de l’homme».

Dans le texte écrit au milieu des années 1980, à un moment où les acquis du Code de statut personnel étaient menacés par l’islam politique, Zghal commence par se demander pourquoi le discours islamiste est plus mobilisateur que le discours féministe et, par-delà ce constat, pour quelles raisons le malaise des femmes est capté par un mouvement anti-féministe au détriment du processus d’apprentissage de l’autonomie individuelle. Il y répond par le choix pertinent de trois pistes de recherche consistant en l’analyse de l’ordre sexuel en relation avec l’ordre politique, la vérité dogmatique du néo-orientalisme et le déplacement du sacré. L’argument principal de Zghal est que la conquête récente, dans le monde, de l’émancipation féminine est consubstantielle à l’émergence de l’individu et à la remise en cause du sacré. Le problème qui se pose alors, en Tunisie, est que le système contradictoire d’émancipation des femmes et d’étouffement des droits de l’homme est le plus exposé à l’instabilité. En effet, l’individu – femme et homme – libéré du sacré traditionnel ne trouve pas dans la société civile un espace pour vivre cette liberté accordée par le pouvoir politique. Alors que l’état national échoua dans la tentative de monopolisation du sacré, le mouvement de retour au sacré traduit.

la désorientation culturelle des sociétés musulmanes et la recherche désespérée d’un cadre de référence pour se libérer du sentiment d’oppression politico-culturelle. Or, le piège est que les défenseurs du féminisme ont tendance à mettre entre parenthèses la situation objective de l’aliénation culturelle et que les identitaires ont, de leur côté, tendance à négliger les revendications féministes légitimes. D’où le besoin de lier la défense de l’acquis émancipateur du Code du statut personnel avec la lutte contre l’aliénation «pour que les femmes ne soient pas, encore et de nouveau, l’objet de marchandages politiques».

Nous avons là des propositions théoriques et politiques importantes à prendre en considération, hier comme aujourd’hui, au niveau de la société civile dont Zghal avait analysé l’évolution et la transposition au niveau du contexte national et régional. De même qu’il fut l’un des premiers à analyser le mouvement islamiste tunisien au double niveau de l’organisation et de la stratégie, tout en adoptant une approche particulière, celle comparative, transculturelle et transhistorique. La comparaison est agencée en vue de la compréhension typologique mettant en rapport le moralisme islamiste et le puritanisme protestant. L’hypothèse formulée par Zghal est que le puritanisme religieux constitue une excroissance de la demande identitaire qui s’impose lorsque les états n’arrivent pas à gérer la tension permanente entre trois demandes idéologiques: celles de la citoyenneté individuelle, de l’identité nationale et de l’égalité sociale.

La méthode comparative qui est la méthode sociologique par excellence fut déjà pratiquée par le sociologue qui prit le pari de comparer, d’une part, la Tunisie au Mexique en raison des similarités et des différences entre les partis historiques au pouvoir et, d’autre part, entre la Tunisie et la Turquie, deux pays musulmans sunnites confrontés à la logique de la sécularisation et de la laïcité propulsées par deux états autoritaires.

En somme, le politique est au cœur des recherches du sociologue Zghal qui fut, parmi les rares sociologues de sa génération, à ne pas être tenté par une carrière administrative ou par «un poste» administratif et politique. Il conserva jalousement son métier et sa vocation de chercheur tout en s’intéressant à « la chose publique», fidèle en cela à la distinction weberienne entre la pratique de la science et la pratique de la politique. Pour le sociologue allemand, les deux métiers et vocations («beruf») se particularisent au niveau de la spécialisation professionnelle et de la différenciation du statut. Le projet de Weber n’est pas tant d’opposer la vocation du scientifique à celle de politicien mais, comme le dit François Desroche, «d’explorer les conditions de conjonction et de disjonction entre le métier et la vocation, entre la manière de vivre de telle ou telle activité et la manière de vivre pour elle».

Le savant s’adonne à une activité expérimentale d’intellectualisation et de rationalisation, en se détachant nécessairement des jugements de valeur. D’où l’exigence de la «neutralité axiologique» par laquelle le savant prend distance avec les jugements de valeur, au niveau de l’observation et de l’analyse du phénomène étudié. L’inté¬grité intellectuelle suppose un rapport aux valeurs distancié. L’ana¬lyse de la société est dissociée de la volonté d’agir sur elle. Le politique, par contre, se trouve dans une position différente puisqu’il est constamment balloté entre «l’éthique de la conviction» et «l’éthique de la responsabilité», entre les valeurs et la nécessité. Il n’en est pas de même du savant. Si celui-ci peut jouer un rôle dans la politique, c’est en tant que critique et «veilleur» qui rappelle aux «acteurs», comme le dit bien Catherine Colliot-Thélène, que «le pouvoir est un privilège pour lequel il faut rendre des comptes».

En rendant hommage à Zghal, le souhait profond est de saluer sa mémoire et également d’exprimer une dette de reconnaissance envers celui qui fut, sans y prétendre ni le vouloir, le maître de la sociologie tunisienne et dont le souvenir restera associé à une âme joviale et heureuse. Il ne s’est jamais plaint, ni exprimé un regret, ni dit le mal qui le rongeait de l’intérieur alors qu’il souffrait et savait qu’il était gravement atteint par la maladie. Il était, tout le temps, accueillant et prêt à s’embarquer pour une nouvelle recherche, une nouvelle aventure de l’esprit, un autre débat d’idées et de société. Par son ouverture d’esprit et son éthique égalitaire et démocratique, solidaire de l’écoute de l’Autre – quel que soit son statut ou sa position dans l’espace politique et idéologique –, il imposait le respect et la révérence, malgré sa profonde et authentique modestie.

En dehors de la sociologie qui était sa vocation et son métier, Zghal aimait la littérature, celle qui avait une dimension historico-sociale et un style d’écriture voyageant entre le Soi et l’Autre, le local et le global, le particulier et l’universel. Ses écrivains préférés étaient, sans doute, les anti-conformistes: Ali Douaji et son Voyage entre les bars de la Méditerranée (1932), Béchir Khraïef avec Addigla fi ‘arajinha («Les dattes dans leurs régimes») (1969) et HassounaMesbahi dont le dernier roman Achwâkwayasamin («Des épines et du jasmin») paru en 2015 aurait plu à notre ami disparu. L’objet du roman est la révolution tunisienne analysée au prisme de la théorie khaldounienne de la montée des bédouins à l’assaut de la cité et de la civilisation urbaine. Le romancier clôt son roman historique et autobiographique par un passage que je traduis ici librement – bitasarruf comme on dit en langue arabe. Ce passage dénote de l’errance et de l’incertitude prévalant en face de l’inconnu ; ce qui n’est pas sans rappeler l’itinéraire du sociologue, de la sociologie et de la Tunisie durant plus d’un demi-siècle: « (...) J’ai traversé le cercle des oiseaux marins qui n’avaient pas, cette fois, peur de moi, comme lors des rencontres précédentes. Ils m’ont même laissé passer parmi eux, comme si j’étais un des leurs. Peut-être qu’ils croyaient que j’étais un oiseau, avant d’être transfiguré en un animal étrange, aux membres imposants, avec une grosse tête et peu de plumes, un bec en chair traversé de deux grandes narines et deux ailes pendantes semblables à des roseaux placés des deux côtés, me tirant toujours vers le bas, pour m’empêcher de... prendre mon envol.»

Mohamed Kerrou

- Ecrire un commentaire

- Commenter