Monji Ben Raies: YGGDRASILL, l’axe du monde

Une année qui s’achève est une feuille qui tombe d’YGGDRASILL, l'arbre cosmique, l’arbre du cosmos et du temps, l'axe du monde. 2016, une année sombre à plus d’un titre, qui a connu nombre de faits qui nous éloignent de notre humanité pour nous renvoyer dans notre caverne des premiers âges. La situation semble désespérante. Chaque année qui se referme semble toujours avoir été particulièrement éprouvante et nous engage à pleurer le monde. Notre mémoire collective à court terme implique que les mauvais souvenirs remontent plus facilement à la surface que les bons. Aussi chaque année qui se termine apparaît comme “la pire année”. J’éprouve un sentiment d’impuissance qui émerge de l’impression de ne pas pouvoir influer sur le cours des événements, mais que les événements, eux, ont une influence sur nous. C’est tout de même une année médiocre à plus d’un titre.

Le New York Times, dans son édition internationale du 22 décembre, titrait que 2016 resterait comme l'année où le terrorisme est devenu notre quotidien ("This year terrorism became our 'new normal'"). Il est devenu nécessaire d'adapter nos habitudes quotidiennes et changer notre mode de vie en fonction de ce phénomène.

L'année 2016 aura vu aussi une accélération de la pauvreté de nos concitoyens et la défaillance des réformes sociales.

Ces faits ont mis la Tunisie dans la lumière et rappelé sa grande vulnérabilité face au terrorisme. Pauvreté et endettement, abandon par les investisseurs étrangers, minée par les ambitions personnelles de la classe politique, la contestation sociale, le régionalisme, le corporatisme et le manque de civisme, la Tunisie a du mal à faire face à la menace contre la démocratie qu’elle essaie de mettre en place. C’est donc une année douloureuse à bien des égards et notre république crie au secours.

L'urgence est donc de redonner un sens à notre vie commune en rétablissant le "vouloir vivre-ensemble", formule tant de fois galvaudée par la démagogie des politiques et pourtant porteuse d'un véritable sens. Cela permettrait à nouveau à notre République de se réincarner, à travers une solidarité renouvelée se traduisant tout à la fois par une unité face au terrorisme et au défi sécuritaire et aussi par l'attention aux autres, criante de nécessité.

La solidarité n'est ni un bon sentiment, ni une abstraction. Ce n'est pas non plus de la compassion qui découle d’un sentiment de supériorité. La solidarité ne se décrète pas. C'est une participation volontaire et partagée. Etre solidaire, c'est se rapprocher de ceux dont nous différons, ce qui implique à la fois une forte capacité de retour sur soi-même et une bonne connaissance de l'autre. Le doute sur soi part de l’idée qu’aller vers l'autre peut être enrichissant. En effet, on ne peut s'intéresser à l'autre que si l'on a envie de le connaître. Penser que le repli sur soi est la solution, c'est se préparer au pire. Ne rien faire, c'est laisser la place au nihilisme, à la bêtise et à la peur. L'Histoire est remplie de ces moments de renoncement dont les résultats sont, la tyrannie, l'anéantissement de toute liberté, la misère, la violence, et la porte ouverte aux pires horreurs.

Depuis un certain nombre d’années, la Tunisie connait ce que les Italiens appellent un aggiornamento, une mise à jour de ses coordonnées inédites au XXIème siècle, un moment que Freud appelle : « Le malaise dans la culture » et que Lacan interprètera comme les impasses de la civilisation.

Nous avons laissé derrière nous les siècles, qui sont notre héritage, pour renouveler notre pratique dans le monde, restructurée par des facteurs historiques et des discours dominants de la modernité. Depuis leur apparition, ils ont commencé à détruire la structure traditionnelle de l’expérience humaine. La domination combinée à ces discours, chacun s’appuyant sur l’autre, a pris une telle ampleur qu’elle a réussi à détruire, et peut-être à briser, les fondements les plus profonds de la tradition dont la pierre angulaire, l’ordre, s’est fissurée, a été touchée, dévaluée, rabaissée, dépréciée, finissant par ne devenir rien d’autre qu’une suppléance au vide.

Il y a un grand désordre dans le réel tunisien. Auparavant le réel s’appelait l’ordre naturel, quand il n’y avait pas de désordre dans la réalité de notre société. A cette époque, celle où le réel se déguisait en nature pour l’Etat, la réalité semblait être la manifestation la plus évidente et la plus élevée du concept d’ordre et de souveraineté. Le réel confondu avec la nature était concret et ne pouvait pas surprendre. Il était la garantie même de l’ordre symbolique qu’on pouvait attendre tranquillement au même endroit et à la même date comme le retour annuel des saisons ou le spectacle du ciel et des astres. Nous savions ou nous allions, selon un plan prédéfini. Ainsi, l’agitation rhétorique du discours politique, se trouvait encadrée par une trame de signifiants fixes comme les astres. Selon la tradition politique tunisienne la plus ancienne, tout l’ordre humain devait imiter l’ordre naturel et la famille comme formation naturelle servait de modèle, de clef du réel symbolisé à la mise en ordre du groupe social. Certes, cette vision voisinait une conception paternaliste et autocratique du pouvoir comme une situation naturelle. Les exemples de ce rôle de la nature ne manquent pas dans l’histoire des idées. Ils sont pléthore. Explorer l’histoire de l’idée de nature, posant que la nature est le réel, l’ordre renvoie à une définition du monde selon une certaine physique. Par exemple, le monde avec la physique d’Aristote s’ordonne selon deux dimensions invariables : le monde d’en haut, celui des dieux, séparé du monde sublunaire, celui des Hommes, et chaque être cherchant sa propre place, cette physique fonctionnant comme un ensemble de lieux communs, fixes.

Avec l’évolution des sociétés, il n’existe plus cette séparation des deux mondes aristotéliciens. L’ordre en vigueur reste tant que la nature répond à la volonté générale. L’ordre social est comme une loi promulguée et incarnée par la nature, une loi à dimension impérative. Ce sont des éléments anachroniques qui témoignent de la durée et de la solidité de ce discours ancien. Voilà un discours admirable comme cause perdue car tout le monde se rend compte que le réel n’est plus dans la nature. Il ne suffit pas d’enfermer Galilée pour arrêter l’irrésistible dynamique scientifique ou de parler de « turpitudo » pour arrêter la dynamique du progrès. Mais le réel, dégagé de son cours naturel, est pire et devient de plus en plus insupportable, entrainant la nostalgie pour un ordre perdu impossible à retrouver qui a la vigueur d’une illusion référentielle.

Gouverner c’est toucher au réel, agir sur la société, la domestiquer, la mobiliser et se servir de sa puissance. Comment ? Une des conditions fondamentales de la responsabilité politique, c’est la vérité, c’est faire parler la nature par l’écriture, non pas la troubler et enfreindre l’ordre du réel par des occultations rhétoriques.

En 2011, en voilant l’ancienne figure de l’Etat, la nature de notre société a disparu et n’est plus qu’une instance morale. Je me suis interrogé sur le bon ordre que le savoir scientifique peut prévoir. Le savoir scientifique permet, en effet, de prévoir, puisqu’il démontre l’existence de lois et il n’a pas besoin qu’elles soient énoncées par un dieu pour qu’elles restent en vigueur. Peu à peu, la vérité a cédé la place à l’incertitude et au hasard qui témoigne d’une rupture totale entre l’ordre et la réalité et maintient la subordination sans savoir comme une élucubration sur le réel dépourvu de lois cohérentes. Par exemple, tout ce qui avait été l’ordre bouge et se transforme, que ce soit au niveau de la répartition des pouvoirs ou de la constitution avec toutes les perspectives qui apparaissent aujourd’hui.

L’avenir s’annonce comme celui qui ouvrira la porte à toutes les tentations. Et l’illustration de ce que nous expérimentons aujourd’hui se trouve dans le « Manifeste communiste » de Karl Marx à propos des effets révolutionnaires du discours dans la civilisation qui aident à réfléchir sur notre réel:

« La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire, les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. (…) Ce constant ébranlement de tout le système social. (…) Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables se dissolvent ;(…) Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané…».

Les forces se sont nouées pour faire disparaître la nature de notre société et ce qui reste de cette disparition c’est ce que nous appelons le réel, un reste, de structure, désordonné. On touche au réel de toutes parts, de façon désordonnée, hasardeuse, sans que puisse se récupérer la moindre idée d’harmonie. Il fut un temps où l’on cherchait les lois de la vérité dans la parole à partir de la reconnaissance : reconnaître pour être reconnu. Les lois du signifiant, la relation de cause à effet entre signifiant et signifié, entre métaphore et métonymie, en un savoir ordonné. Mais, ensuite, une autre dimension est apparue avec les lois du langage, de la dispersion et de la diversité des langues. Une langue politique forgée par la contingence et le hasard qui nous apparaît comme une élucubration du savoir sur un réel, une élucubration transférentielle de l’information, qui ajoute à ce réel une fonction de sujet prête à s’incarner dans un autre être vivant, la société. La gouvernance, si elle peut s’ordonner en tant que discours, ne s’extrait pas de l’expérience analytique qui suppose une interprétation préalable. On peut penser qu’avec ce que l’on a appelé révolution, on est sorti des fictions construites au nom d’un vouloir dire. Mais au final nous n’avons obtenu qu’un réel qui n’a pas de sens et qui ne répond à aucun vouloir dire, son sens découlant d’une élucubration fantasmatique de chacun. La construction singulière de notre expérience analytique est réduite à un noyau, à un pauvre réel qui s’estompe jusqu’à devenir une pure rencontre avec la langue et ses effets de jouissance sur le corps comme un choc pulsionnel.

Le réel obtenu n’est pas un monde, ni un ordre mais un bout, un fragment asystématique, séparé du savoir, une fiction qui naît de cette rencontre avec la langue. La rencontre ne répond à aucune loi préalable, elle est contingente et perverse car elle se traduit par un détournement de la jouissance, telle qu’elle devrait être. Le réel inventé n’est pas le réel de la société. C’est un réel de hasard, contingent, puisqu’il lui manque la loi naturelle du rapport social ; c’est un trou dans le réel. La logique arrive seulement après, avec l’élaboration, le fantasme, le sujet.

La relation de cause à effet ne compte pas au regard du réel sans loi, elle ne compte que comme rupture entre cause et effet. Suivre une autre piste : celle de la défense contre le réel sans loi et sans sens.

Les politiques dominantes, d’austérité, la déstabilisation, et l’instrumentalisation du terrorisme s’imposent pour prendre des formes spécifiques comme l’extrémisme djihadiste armé. Lorsque l’on s’interroge sur ces monstres et les raisons de leur émergence, on constate qu’Ils s’appuient sur les peurs autour de deux vecteurs principaux et complémentaires : la xénophobie et la haine des différences dans le « choc des civilisations » et l’hégémonie culturelle. Elle a porté principalement sur deux valeurs. Contre l’égalité d’abord en affirmant que les inégalités sont naturelles. Pour les idéologies sécuritaires en considérant que seules la répression et la restriction des libertés peuvent garantir la sécurité. Le durcissement des contradictions et des tensions sociales explique l’apparition des formes extrêmes d’affrontement sociétaux. Le durcissement s’étend à toutes les relations sociales. La financiarisation a creusé les inégalités et la caste des très riches s’est restreinte. Les classes dites moyennes ont cru dans la précarité et l’insécurité.

Face à cette démesure, on assiste à un refuge dans le retour au religieux en espérant qu’il arrivera à tempérer les dérives insupportables. La confiance dans une régulation par l’État est très fortement atteinte, la classe financière ayant réussi à subordonner l’Etat. Et le projet d’État démocratique a sombré dans les oubliettes d’une nouvelle nomenklatura et dans la nouvelle oligarchie. La situation est alors devenue instable. Comment croire qu’une société où une poignée de personnes, possèdent autant que l’Etat lui-même peut durer indéfiniment. La volonté d’imposer la reproduction de la situation et la peur des révoltes se traduisent par la montée de la violence, les répressions et les conflits. Mais, la peur de l’apparition d’un nouveau monde est une autre raison à la situation. Les nouveaux monstres savent que leur monde est en question ; pour sauvegarder leurs positions et leurs privilèges, ils instrumentalisent la peur de l’avenir, la crainte du bouleversement des sociétés qui va marquer l’avenir. Plusieurs révolutions sont en cours, mais qui sont inachevées et dont les issues sont incertaines. Pour autant, elles bouleversent le pays, sont porteuses d’espoirs et marquent déjà l’avenir et le présent des tunisiens. Mais ce sont des révolutions de long terme dont les effets s’inscrivent sur plusieurs générations. La Tunisie a déjà entamé la deuxième phase du processus de décolonisation, la première phase, celle de l’indépendance, ayant rencontré ses limites. La deuxième phase est celle de la décentralisation. Elle ouvre sur de nouvelles questions avec les droits des régions qui renouvellent la question des identités avec l’irruption des identités multiples et interpelle le rapport entre les libertés individuelles et les libertés collectives. Elle est inachevée et en prise avec les tentatives de reconfiguration des rapports régionaux, interrégionaux et entre l’Etat et les régions.

La révolution des droits de la femme est inachevée et entraîne des résistances d’une très grande violence en raison de la remise en cause de rapports sociaux millénaires et des bouleversements qu’elle suscite.

La révolution écologique n’en est qu’à ses débuts et bouleverse déjà la compréhension des transformations des écosystèmes et du sens du changement des équilibres. Elle introduit la notion de temps fini et la notion de limite par rapport à la croissance illimitée. Elle remet en cause toutes les conceptions du développement, de la production et de la consommation. Elle réimpose la discussion sur le rapport de l’espèce humaine à la Nature. Elle interpelle sur les limites de l’écosystème planétaire. La révolution écologique est une révolution philosophique et sociologique qui bouleverse les certitudes les mieux établies.

La révolution du numérique et des technologies de l’information et de la communication est une part déterminante d’une nouvelle révolution scientifique technique et technologique, combinée notamment à celle des biotechnologies et de la virtualisation du monde. Elle ouvre de très fortes contradictions sur les formes de production et de consommation, de travail et de reproduction. Elle influence largement la culture, en commençant même à bouleverser des domaines aussi vitaux que ceux de la communication, du langage et de l’écriture. Pour l’instant, les sociétés ont réussi à instrumentaliser les bouleversements du numérique, mais les contradictions restent profondes et difficiles à contrôler et à gérer.

La révolution de la population du pays est en gestation. Tous grand bouleversement historique a des conséquences sur la population. L’envisager permet d’éviter de qualifier les questions des migrations comme une crise migratoire. Les changements dans le peuplement du pays prolongent les ruptures précédentes. Celle de l’urbanisation et de l’armature urbaine avec la multiplication des quartiers précaires. Le changement climatique ne va pas seulement accentuer les migrations environnementales. L’élévation du niveau de la mer pourrait atteindre jusqu’à un mètre d’ici à la fin du siècle. Selon les Nations Unies, 60% des 450 aires urbaines de plus d’un million d’habitants en 2011, – soit quelque 900 millions d’individus – seraient exposées à un risque naturel élevé. La scolarisation modifie les flux migratoires. Les diplômés qui partent, les chômeurs diplômés, nouvelle alliance entre les enfants des couches populaires et les enfants des couches moyennes. Les mouvements sociaux tentent d’articuler les luttes pour les droits à la liberté de circulation et d’installation avec celles pour le droit de rester vivre et travailler au pays. Ils vérifient que l’envie de rester est indissociable du droit de partir. La notion même d’identité est interpellée par l’évolution des territoires et par le métissage des cultures.

Face à ces révolutions et à la nouvelle situation qui en résulte, les mouvements sociaux et citoyens doivent adapter leur stratégie. Toute pensée stratégique se construit sur l’articulation entre l’urgence et la construction d’un projet alternatif. L’urgence, c’est la résistance aux menaces. Mais pour résister, un projet alternatif est nécessaire.

Le projet alternatif qui commence à se dégager est celle d’une transition écologique, sociale, démocratique et géopolitique. Cette proposition combine la prise de conscience des grandes contradictions et l’intuition des grandes révolutions inachevées en cours.

L’idée de transition qui est souvent utilisée à contre-emploi comme une proposition de temporisation et technique dilatoire n’est pas antinomique de l’idée de révolution. Elle inscrit la révolution dans un temps long et discontinu, engendre de nouveaux rapports sociaux émergeant dans la société, de manière contradictoire et inachevée, et donne un nouveau sens aux pratiques alternatives qui se cherchent et qui permettent, là aussi de manière inachevée, de préciser et de préparer un projet alternatif en assurant une articulation entre résistance au changement et le projet.

Dans la conception dominante des mouvements sociaux, la révolution sociale aurait dû précéder et caractériser les autres révolutions inachevées. Au lieu de cela, ce sont les cinq révolutions précitées, qui ont induit et provoqué la révolution sociale en retard. En effet, les sociétés sont réfractaires plus qu’on ne pense au changement et Il faut donc résister et accepter de s’engager dans le long temps. Cette résistance passe par l’alliance la plus large des composantes de la société, celles qui pensent que l’égalité vaut mieux que les inégalités, que les libertés individuelles et collectives doivent être élargies au maximum, que les discriminations conduisent au désastre, que la domination conduit à la guerre, qu’il faut sauvegarder la planète pour les générations futures. Une bataille sur les valeurs passe par la remise en cause culturelle. Résister, c’est créer. Pour chacune des révolutions inachevées, à travers la mobilisation et les pratiques alternatives, nous devons lutter pour éviter qu’elles ne soient instrumentalisées et ne servent à renforcer le pouvoir d’une élite, ancienne ou nouvelle.

Les années qui viennent seront sans aucun doute très difficiles et les conditions, très dures. Mais, à l’échelle de génération, tout devient possible.

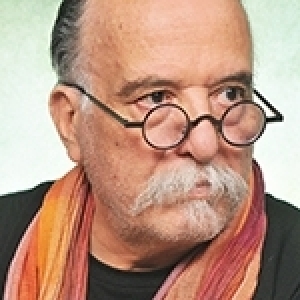

Monji Ben Raies

Universitaire,

Enseignant et chercheur en droit public et sciences politiques

Université de Tunis-El Manar

Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis

- Ecrire un commentaire

- Commenter