Mohamed-El Aziz Ben Achour: La médina et ses citadins

.jpg) De nos jours, lorsque la conversation tourne autour de la médina de Tunis et de sa société traditionnelle, une expression revient immanquablement: c’est celle de baldi (ou beldi), généralement entendue au sens d’ancienne aristocratie monolithique, raffinée et détentrice d’un certain pouvoir en association avec l’ordre beylical husseïnite. Mais qu’en est-il exactement?

De nos jours, lorsque la conversation tourne autour de la médina de Tunis et de sa société traditionnelle, une expression revient immanquablement: c’est celle de baldi (ou beldi), généralement entendue au sens d’ancienne aristocratie monolithique, raffinée et détentrice d’un certain pouvoir en association avec l’ordre beylical husseïnite. Mais qu’en est-il exactement?

En fait, le mot baldi (baldiyya au pluriel) désignait jadis les habitants d’une ville dont la présence définitive plus ou moins ancienne et l’intégration aux activités urbaines ont fait perdre le souvenir d’une lointaine origine géographique ou ethnique. De sorte que la notion n’était pas propre à la seule ville de Tunis. C’est ainsi que dans divers documents administratifs et registres fiscaux du temps des beys, on trouve mention des baldiyya de Mahdia, de Monastir, de Béja, de Testour, de Djemmal, ou encore de Mateur, comme nous l’apprend un catalogue publié en 1900 par le Secrétariat général du Gouvernement tunisien. Toutefois, l’usage courant a donné à ce mot le sens de citadinité tunisoise. Mais cet emploi pâtit d’une simplification certaine. Voici pourquoi.

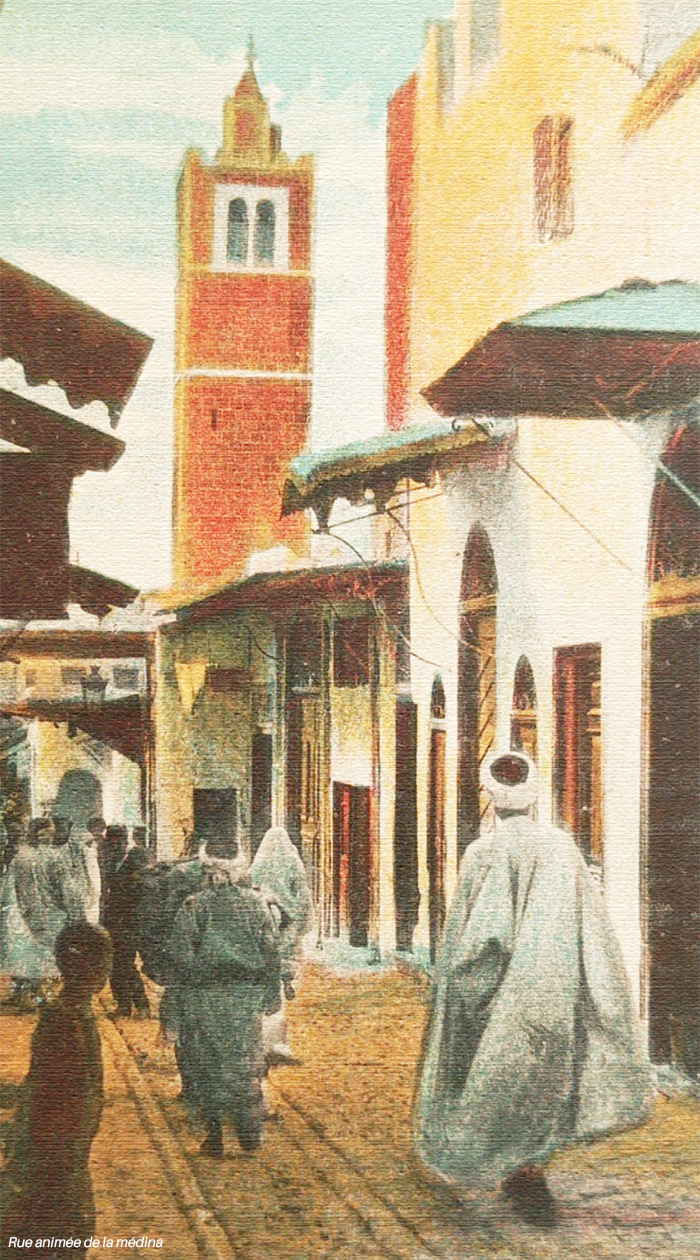

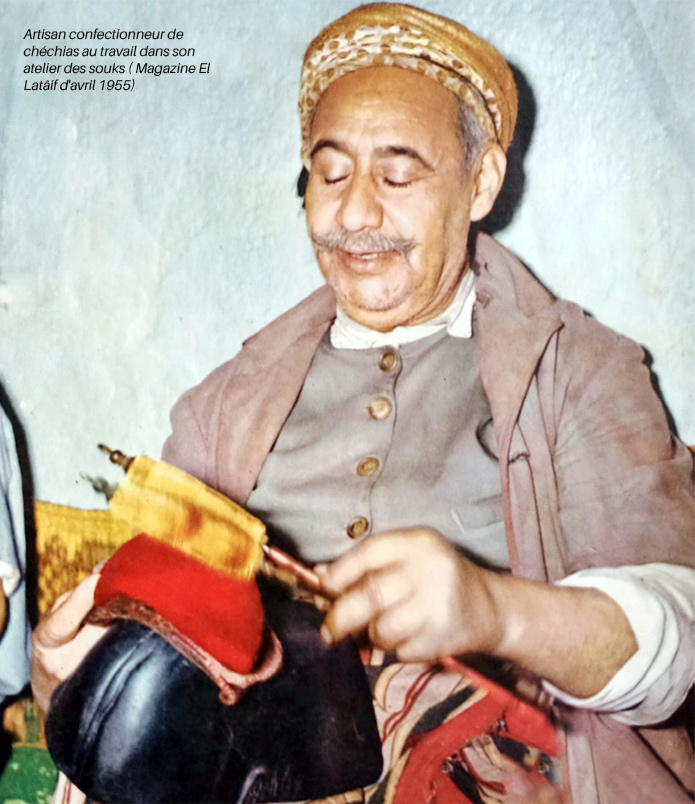

Tunis était une médina, c’est- à-dire une cité musulmane importante à l’activité économique élaborée et abritant un important milieu politique, religieux et juridique. Un personnel d’encadrement urbain : amines (syndics) des métiers, cheikh de la médina et cheikhs des faubourgs s’activait sous l’étroit contrôle du pouvoir central. Ce milieu urbain lié à la cité, ses souks, ses mosquées constituait le monde baldi. Un monde intra-muros hiérarchisé en 1) A’yân el Baldiyya, c’est-à-dire les notables composés des imams des mosquées principales, des professeurs à la Grande mosquée, des chefs des zaouias urbaines, des grands marchands et des amines des métiers nobles (chéchias, soie, parfums, sellerie principalement), 2) et en baldiyya de moyenne condition mais à la légitimité citadine incontestée. Les traits particuliers de ce milieu étaient l’importance du patrimoine familial accumulé par la succession des générations dans l’exercice d’une activité économique urbaine souvent associée à la propriété agricole, l’exercice d’une profession liée au culte et à l’enseignement, une culture privilégiant la discrétion et surtout l’importance accordée au travail dans des domaines jugés socialement valorisants. Coexistant avec les baldis qui vivaient, travaillaient et évoluaient majoritairement dans la médina proprement dite, se trouvait une population de travailleurs émigrés de l’intérieur de la régence vouée aux métiers de peine ou rejetés par les baldis: portefaix, gargotiers, marchands de légumes, par exemple, dont le caractère «vil» davantage que l’origine ethnique ou régionale interdisait l’assimilation à la société baldi-e. Leur citadinité, bien que réelle et indispensable, était, en quelque sorte, une citadinité non agréée.

Les traits particuliers de ce milieu étaient l’importance du patrimoine familial accumulé par la succession des générations dans l’exercice d’une activité économique urbaine souvent associée à la propriété agricole, l’exercice d’une profession liée au culte et à l’enseignement, une culture privilégiant la discrétion et surtout l’importance accordée au travail dans des domaines jugés socialement valorisants. Coexistant avec les baldis qui vivaient, travaillaient et évoluaient majoritairement dans la médina proprement dite, se trouvait une population de travailleurs émigrés de l’intérieur de la régence vouée aux métiers de peine ou rejetés par les baldis: portefaix, gargotiers, marchands de légumes, par exemple, dont le caractère «vil» davantage que l’origine ethnique ou régionale interdisait l’assimilation à la société baldi-e. Leur citadinité, bien que réelle et indispensable, était, en quelque sorte, une citadinité non agréée. Juxtaposée aux hiérarchies musulmanes, on rencontrait dans la médina, comme ailleurs dans le monde urbain de l’Islam, une communauté juive composée principalement d’artisans, de marchands et de courtiers. Enfin, trait spécifique aux provinces ottomanes, la médina abritait des marchands européens bénéficiaires du régime des Capitulations, et une catégorie de Siciliens, Maltais et Grecs s’adonnant à divers métiers : maçons, cochers, jardiniers et autres. Tunis était ainsi le cadre d’une population cosmopolite. Ce caractère hautement méditerranéen disparut rapidement à partir de 1956 à telle enseigne qu’au départ définitif des juifs tunisois et des Européens, la ville souffrit d’un rétrécissement de citadinité.

Juxtaposée aux hiérarchies musulmanes, on rencontrait dans la médina, comme ailleurs dans le monde urbain de l’Islam, une communauté juive composée principalement d’artisans, de marchands et de courtiers. Enfin, trait spécifique aux provinces ottomanes, la médina abritait des marchands européens bénéficiaires du régime des Capitulations, et une catégorie de Siciliens, Maltais et Grecs s’adonnant à divers métiers : maçons, cochers, jardiniers et autres. Tunis était ainsi le cadre d’une population cosmopolite. Ce caractère hautement méditerranéen disparut rapidement à partir de 1956 à telle enseigne qu’au départ définitif des juifs tunisois et des Européens, la ville souffrit d’un rétrécissement de citadinité. Jusque-là, donc, rien qui distinguait fondamentalement Tunis des autres villes du pays, surtout celles du littoral. Mais, en même temps qu’une médina, Tunis - il convient de le souligner - était simultanément depuis le XIIIe siècle la capitale politique, économique et culturelle. Le fait n’est vraiment original que si on le met en rapport avec la dynastie des beys husseïnites (XVIIIe- XXe siècle). Il faut se rendre compte, en effet, que ces souverains ont mené avec constance et efficacité une politique fondée sur le souci d’affaiblir les autorités allogènes issues de la conquête turque de 1574 et basées au cœur de la médina. Pour réduire le pouvoir de ces autorités politico-militaires, les princes œuvrèrent à renforcer leur légitimité en gagnant la sympathie de la population citadine et à faire appel aux forces sociales autochtones de l’intérieur. Tunis fut évidemment le creuset de cette politique de tunisification. Ses structures sociales déjà élaborées et vivantes favorisèrent la réalisation des objectifs de l’Etat beylical. Ce qui distinguait la ville, c’était la coexistence d’une Tunis entendue au sens de médina et d’une Tunis au sens de capitale. Cette dualité donnait depuis longtemps naissance à deux citadinités aux caractères et rythmes différents. Celle de Tunis-capitale, dominée par les hauts dignitaires politiques et religieux, était composée par un nombreux personnel gravitant autour du Palais beylical. Cette élite n’était pas qualifiée de baldiyya mais de A’yân Tûnis, ou A’yân al Dawla, ou pour les hauts magistrats, de A’yân al chara’. Elle se distinguait du milieu baldi par de nombreux traits. C’est ainsi qu’on y privilégiait l’individu et la réussite personnelle. Milieu fragile toutefois car sujet, par nature, aux ascensions et à la réussite matérielle comme aux disgrâces spectaculaires.

Jusque-là, donc, rien qui distinguait fondamentalement Tunis des autres villes du pays, surtout celles du littoral. Mais, en même temps qu’une médina, Tunis - il convient de le souligner - était simultanément depuis le XIIIe siècle la capitale politique, économique et culturelle. Le fait n’est vraiment original que si on le met en rapport avec la dynastie des beys husseïnites (XVIIIe- XXe siècle). Il faut se rendre compte, en effet, que ces souverains ont mené avec constance et efficacité une politique fondée sur le souci d’affaiblir les autorités allogènes issues de la conquête turque de 1574 et basées au cœur de la médina. Pour réduire le pouvoir de ces autorités politico-militaires, les princes œuvrèrent à renforcer leur légitimité en gagnant la sympathie de la population citadine et à faire appel aux forces sociales autochtones de l’intérieur. Tunis fut évidemment le creuset de cette politique de tunisification. Ses structures sociales déjà élaborées et vivantes favorisèrent la réalisation des objectifs de l’Etat beylical. Ce qui distinguait la ville, c’était la coexistence d’une Tunis entendue au sens de médina et d’une Tunis au sens de capitale. Cette dualité donnait depuis longtemps naissance à deux citadinités aux caractères et rythmes différents. Celle de Tunis-capitale, dominée par les hauts dignitaires politiques et religieux, était composée par un nombreux personnel gravitant autour du Palais beylical. Cette élite n’était pas qualifiée de baldiyya mais de A’yân Tûnis, ou A’yân al Dawla, ou pour les hauts magistrats, de A’yân al chara’. Elle se distinguait du milieu baldi par de nombreux traits. C’est ainsi qu’on y privilégiait l’individu et la réussite personnelle. Milieu fragile toutefois car sujet, par nature, aux ascensions et à la réussite matérielle comme aux disgrâces spectaculaires. Ces deux mondes qui cohabitaient avec des nuances propres à chacun dans le type de fortune, l’habitat, le paraître et dont les lignes de partage n’avaient, bien entendu, aucun caractère institutionnel, étaient ouverts l’un à l’autre. Ces citadinités communicantes mettaient en œuvre une dynamique sociale à deux vitesses : plus lente pour la médina, plus rapide et plus heurtée pour les élites de Tunis-capitale. Cette dynamique, propre à la ville de Tunis, assurait l’intégration des individualités appelées par le pouvoir et, par conséquent, la mise en œuvre d’une entrée en citadinité et, éventuellement, d’une baldisation. Voici comment : l’incorporation à la citadinité tunisoise était le fait des dignitaires de l’administration du makhzen originaires de l’intérieur, du Levant ou d’ailleurs. Elle s’effectuait au bénéfice du fondateur puis de ses fils s’ils marchaient dans ses pas. On songe aux caïds-gouverneurs ou fermiers d’impôts ou officiers. C’était aussi le cas des oulémas originaires de l’intérieur et de contrées arabes et qui accédaient aux charges de la magistrature religieuse. Quant à la baldisation, elle se produisait lorsque les fils de dignitaires mamelouks, officiers du divan des janissaires, du makhzen, quittaient les fonctions qui avaient été celles du père et se tournaient vers des métiers urbains (artisanat, négoce) ou familiers aux citadins de la médina (rente foncière, exploitation agricole). Cette mutation correspondait à un déclin par rapport au statut qui fut celui du père ou de l’aïeul. Il existait également la baldisation des fils de dignitaires oulémas ou de saints personnages. Il s’agissait alors d’une immersion, valorisante toutefois. Autre cas intéressant, celui où les fils de baldis marchands ou artisans se hissaient, par leur savoir et leur réussite dans l’enseignement de la Zitouna, à de hautes dignités religieuses. Ils faisaient participer de la sorte leur famille à la fois aux deux citadinités dont nous avons parlé.

Ces deux mondes qui cohabitaient avec des nuances propres à chacun dans le type de fortune, l’habitat, le paraître et dont les lignes de partage n’avaient, bien entendu, aucun caractère institutionnel, étaient ouverts l’un à l’autre. Ces citadinités communicantes mettaient en œuvre une dynamique sociale à deux vitesses : plus lente pour la médina, plus rapide et plus heurtée pour les élites de Tunis-capitale. Cette dynamique, propre à la ville de Tunis, assurait l’intégration des individualités appelées par le pouvoir et, par conséquent, la mise en œuvre d’une entrée en citadinité et, éventuellement, d’une baldisation. Voici comment : l’incorporation à la citadinité tunisoise était le fait des dignitaires de l’administration du makhzen originaires de l’intérieur, du Levant ou d’ailleurs. Elle s’effectuait au bénéfice du fondateur puis de ses fils s’ils marchaient dans ses pas. On songe aux caïds-gouverneurs ou fermiers d’impôts ou officiers. C’était aussi le cas des oulémas originaires de l’intérieur et de contrées arabes et qui accédaient aux charges de la magistrature religieuse. Quant à la baldisation, elle se produisait lorsque les fils de dignitaires mamelouks, officiers du divan des janissaires, du makhzen, quittaient les fonctions qui avaient été celles du père et se tournaient vers des métiers urbains (artisanat, négoce) ou familiers aux citadins de la médina (rente foncière, exploitation agricole). Cette mutation correspondait à un déclin par rapport au statut qui fut celui du père ou de l’aïeul. Il existait également la baldisation des fils de dignitaires oulémas ou de saints personnages. Il s’agissait alors d’une immersion, valorisante toutefois. Autre cas intéressant, celui où les fils de baldis marchands ou artisans se hissaient, par leur savoir et leur réussite dans l’enseignement de la Zitouna, à de hautes dignités religieuses. Ils faisaient participer de la sorte leur famille à la fois aux deux citadinités dont nous avons parlé.

Tunis suscitait donc l’apparition et l’intégration régulières de néo-citadins et de néo-baldis. Elle était aussi le théâtre d’une interpénétration de deux citadinités non figées. La dynamique sociale était telle que des familles fondées à la fin du XVIIe siècle ou au début du siècle suivant par un personnage issu de l’intérieur du pays ou de l’étranger et, en raison de ses capacités, appelé par le pouvoir central ou attiré par le dynamisme des souks, furent considérées peu de temps plus tard non seulement comme des familles tunisoises mais comme des modèles de l’élite baldie. Toutefois, au sein de la société de la médina, les réussites étaient stables. En revanche, pour celles de Tunis-capitale, les élites étaient sommées de se renouveler.

A l’originalité de cette dynamique correspondait une originalité de la culture sociale : dans cette ville où mamelouks, levantins, provinciaux parvenus par la volonté du pouvoir et les exigences de renouvellement propres à toute capitale, fondaient des familles qui s’intégraient à la société, la notion de légitimité liée à l’ancienneté de souche ne pouvait être brandie avec autant de vigueur que dans d’autres cités. Ici, comme nulle part ailleurs, l’ancestralité et l’origine noble (nous pensons aux familles de descendants du Prophète) n’étaient opérantes que si elles étaient escortées d’une réussite présente agréée par le pouvoir. Ce dispositif d’intégration reposait sur la volonté manifeste des nouveaux venus de s’assimiler et de rompre avec leur région d’origine. C’est pour cela que certains parmi les marchands sfaxiens et djerbiens, résidant et opérant à Tunis, ne cherchaient pas à s’intégrer, étant donné qu’ils exerçaient une activité qui les maintenait obligatoirement en relation avec leur ville ou leur île ainsi que le réseau familial resté sur place. La médina les considérait, dans le cas des plus réputés, comme des notables sfâqsiyya ou notables Jrâba, non comme des baldis.

Cette aptitude à accueillir les apports extérieurs trouve une excellente illustration dans les politiques matrimoniales. Retenons-en ici les grandes lignes : mariages avec la cousine parallèle (fille du frère du père) peu fréquents, choix fixé prioritairement en termes de citadinité et non pas au nom de la parenté et de la solidarité familiale, de sorte que l’on cherchait à créer des liens dans la bonne société tunisoise plus qu’au sein de la parenté. Signalons aussi la place des mariages par affinités professionnelles, d’où les alliances entre familles de secrétaires de chancellerie, de marchands, de notaires. Ces mariages couronnaient des réussites «allogènes» par une alliance de ce type et soulignaient l’efficacité du rôle de certaines familles dispensatrices de légitimité et accélératrices d’intégration. Le mariage cristallisait l’interpénétration entre la médina et la capitale. Toutefois, cette tendance à l’exogamie était périodiquement corrigée par des alliances contractées avec des familles alliées, comme si la citadinité lente, conservatrice et soupçonneuse de la médina tentait de corriger celle, plus audacieuse, de la capitale. Le tableau que nous venons de dresser correspond à un temps où les équilibres traditionnels gardaient leur efficacité dans les rapports des citadins à la médina et dans les relations entre celle-ci et la capitale, siège du pouvoir politique. Toutefois, au cours du XIXe siècle, le contact avec l’Europe en pleine expansion industrielle, diplomatique et militaire frappa de plein fouet l’économie des souks, aboutit à une crise des revenus, des patrimoines et des rentes et inaugura le bouleversement progressif des valeurs sociales et culturelles tout au long du XXe siècle. Naguère, entre autres différences entre les deux citadinités tunisoises, il y avait celle qui concernait le type d’activité et le patrimoine. Les fortunes des dignitaires étaient constituées de propriétés foncières réparties sur une grande partie du pays utile avec une forte implantation régionale correspondant à la zone où s’exerçait le plus puissamment l’autorité du dignitaire et de sa famille installés à Tunis. Un exemple impressionnant est fourni par la large implantation foncière du puissant Mahmoud Djellouli au Sahel et à Sfax au XIXe siècle. Ces fortunes étaient également caractérisées par la place prépondérante du statut privé (et non habous) et par la superficie de celle-ci. Les donations beylicales faites, en particulier, aux grands mamelouks, soulignaient le lien étroit avec le bey mais affligeaient les propriétés de dignitaires d’une périlleuse fragilité lorsque le bénéficiaire bien en cours d’hier était frappé de disgrâce. En revanche, les patrimoines baldi-s étaient le fruit du travail et de l’accumulation des générations. Les biens ruraux se situaient dans une zone à faible rayon autour de Tunis. Les patrimoines familiaux étaient souvent placés sous le statut de habous ou waqf, fondations inaliénables mais la propriété privée (milk) était bien présente.

Le tableau que nous venons de dresser correspond à un temps où les équilibres traditionnels gardaient leur efficacité dans les rapports des citadins à la médina et dans les relations entre celle-ci et la capitale, siège du pouvoir politique. Toutefois, au cours du XIXe siècle, le contact avec l’Europe en pleine expansion industrielle, diplomatique et militaire frappa de plein fouet l’économie des souks, aboutit à une crise des revenus, des patrimoines et des rentes et inaugura le bouleversement progressif des valeurs sociales et culturelles tout au long du XXe siècle. Naguère, entre autres différences entre les deux citadinités tunisoises, il y avait celle qui concernait le type d’activité et le patrimoine. Les fortunes des dignitaires étaient constituées de propriétés foncières réparties sur une grande partie du pays utile avec une forte implantation régionale correspondant à la zone où s’exerçait le plus puissamment l’autorité du dignitaire et de sa famille installés à Tunis. Un exemple impressionnant est fourni par la large implantation foncière du puissant Mahmoud Djellouli au Sahel et à Sfax au XIXe siècle. Ces fortunes étaient également caractérisées par la place prépondérante du statut privé (et non habous) et par la superficie de celle-ci. Les donations beylicales faites, en particulier, aux grands mamelouks, soulignaient le lien étroit avec le bey mais affligeaient les propriétés de dignitaires d’une périlleuse fragilité lorsque le bénéficiaire bien en cours d’hier était frappé de disgrâce. En revanche, les patrimoines baldi-s étaient le fruit du travail et de l’accumulation des générations. Les biens ruraux se situaient dans une zone à faible rayon autour de Tunis. Les patrimoines familiaux étaient souvent placés sous le statut de habous ou waqf, fondations inaliénables mais la propriété privée (milk) était bien présente.

A partir de 1881, la concurrence des produits manufacturés européens relativement ancienne s’accentua. Il s’y ajouta la colonisation des terres qui contribua fortement à réduire les revenus tirés de la production et du commerce et à affaiblir la rente foncière. Les deux élites de la capitale et de la médina connurent dès lors un endettement et une paupérisation. Le déclin, voire le blocage, des filières traditionnelles de la réussite sociale s’était traduit par le recours jusque-là inédit de l’élite baldi-e, et les baldi-s en général, à un emploi dans l’administration qui garantissait un revenu régulier. Ce milieu social, jusque-là situé bien loin des carrières du makhzen, assista dès lors à un effacement progressif du prestige lié à l’exercice du métier des pères lié aux souks et à la médina au profit du prestige nouveau du fonctionnariat. Il s’ensuivit un rapprochement entre les deux systèmes de valeurs de l’élite de Tunis-médina et celle de Tunis-capitale. Fils de mamelouks, de dignitaires du makhzen, d’oulémas, de marchands se retrouvèrent alors dans des activités professionnelles nouvelles. Des références communes associées aux valeurs de la modernité naquirent ainsi dans les mentalités. La culture sociale n’était plus fondée sur l’activité traditionnelle mais sur des souvenirs plus ou moins enjolivés d’une époque révolue.

Signalons aussi que la politique du protectorat avait permis la formation d’une élite moderne venue de divers horizons et, par conséquent, intellectuellement outillée pour contester les valeurs anciennes et les positions acquises. Face à l’héritage culturel, les fils des familles tunisoises ayant suivi un cursus moderne se sentirent, sur bien des points, plus proches de leurs camarades d’études que de leur milieu. A la contestation externe s’ajouta une contestation interne qui, affaiblissant encore plus la position des défenseurs d’une culture jugée désormais conservatrice, accentuait en eux un sentiment de précarité et un repliement sur soi.

Mohamed-El Aziz Ben Achour