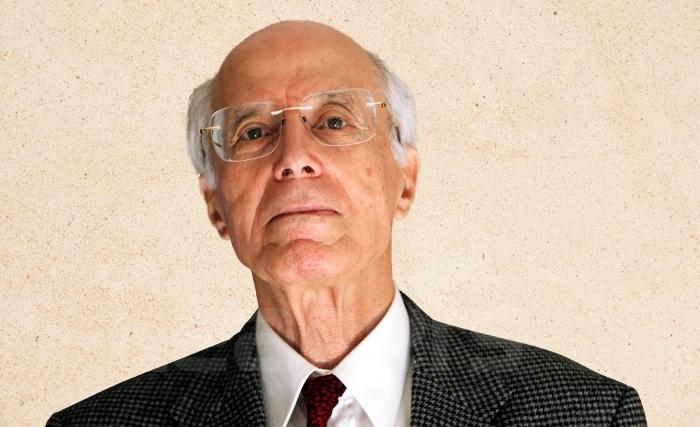

Ahmed Ounaïes: La rupture dans la géopolitique

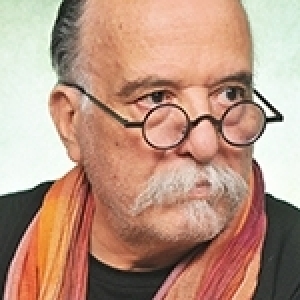

« La distinction entre terrorisme et résistance est assez claire pour nous unir, non pour nous diviser », affirme l’ambassadeur Ahmed Ounaïes. Participant à un débat avec l’ambassadeur Maurice Gourdault-Montagne, organisé jeudi 16 octobre 2025 par l’Institut Français de Tunisie, autour de « Quelle diplomatie face aux grandes ruptures mondiales » il a analysé la notion de rupture et développé les formes de fractures géopolitiques qui fracassent le monde actuellement, à commencer par la guerre à Gaza.

Texte intégral

La rupture implique, pour les parties concernées, le gel des positions. Cependant, l’action diplomatique, transcendant les rapports formels, maintient le contact entre les parties. La période d’attentisme est celle où excelle le potentiel diplomatique : l’effort sur soi, le sens du compromis, l’évolution politique, la discrétion calculée, l’appel aux tiers… ces facteurs ménagent les voies de la reprise. L’option du pire est l’antagonisation, le défi, la surenchère : le durcissement renvoie en définitive au rapport de force. L’arbitrage ultime se rattache alors au poids de la puissance militaire ou à l’endurance de la résistance populaire.

Dans de telles extrémités, l’arbitrage juridique offre une issue que la culture politique de notre temps hisse comme une valeur dans le champ des relations internationales. L’art diplomatique puise dans les ressources du droit et dans l’évolution politique, réelle ou apparente, une force incomparable.

Ainsi la rupture met-elle à l’épreuve la sagesse des hommes d’Etat, l’admission des principes du droit, l’art et la finesse de la diplomatie.

Je voudrais exposer le cas d’une rupture qui vient d’être ravivée dans le sillage du coup d’éclat de la résistance palestinienne le 7 octobre 2023 et de l’élan de reconnaissance de l’Etat Palestinien par des Etats de référence qui ont le mérite d’ouvrir plus largement le camp occidental à la normalisation véritable : la reconnaissance universelle de l’Etat de Palestine dans toutes ses attributions.

Cette rupture tient à l’amalgame entre terrorisme et résistance. La persistance du conflit israélo-palestinien tend à fixer la confusion sur ce conflit au point de nier la légitimité de la résistance palestinienne et de l’assimiler au terrorisme. Pour nous, il est salutaire de dissiper la confusion, de fonder la justesse et la légitimité de la résistance palestinienne et de clarifier les bases de notre relation avec nos partenaires, en particulier Euro-Méditerranéens. Une telle rupture, à notre sens, est surmontable. .jpg)

1. D’abord la distinction théorique

Si terrorisme et résistance font usage de la force, ils s’inscrivent néanmoins dans des contextes politiques distincts et obéissent à des définitions radicalement différentes par leur genèse, leur finalité, leur insertion dans le tissu social ainsi que par la structure de leur commandement.

• La résistance est la réaction évidente à l’occupation; elle est l’expression du droit de légitime défense. En réaction à l’occupation, la nation est en droit d’assurer sa défense, de préserver son intégrité et d’opposer une résistance cohérente à l’envahisseur dans le but de mettre fin à l’occupation. Le terrorisme ne saurait se prévaloir d’un droit quelconque de défense;

• La base nationale qui, dans toutes ses composantes, subit l’oppression des forces d’occupation, détermine en dernier ressort le contenu politique de la résistance. A l’inverse, le terrorisme dérive de la volonté d’un noyau dirigeant qui détermine et modifie à son gré son programme et ses exigences en fonction de ses calculs d’opportunité et, parfois, de son idéologie;

• Le phénomène de résistance est prévisible, essentiellement défensif et lié au périmètre territorial national. Le terrorisme est imprévisible, délocalisé et essentiellement offensif;

• Le terrorisme s’exerce à froid ; la résistance éclate en réponse à une situation subie, brutale et localisée. Quand la nation est en péril, la mobilisation pour la résistance n’obéit ni à un calcul d’opportunité ni à une conviction idéologique, elle exprime le devoir naturel de défendre l’intégrité et la dignité nationales. La résistance n’est pas le fait d’un chef, ni d’un parti, ni d’une religion, elle procède de l’âme même du citoyen, en un élan de mobilisation spontanée, que le citoyen reçoive l’appel d’un dirigeant ou qu’il ne le reçoive pas. La mobilisation est un acte intime, impérieux, dicté par le sentiment d’appartenance et de fidélité à la nation. L’émergence de la direction politique dérive de cette résistance et non l’inverse;

• La résistance prévaut tant que sévit l’occupation et cesse avec la fin de l’occupation; le terrorisme dure autant qu’en décident ses dirigeants et ne disparaît qu’avec la disparition de ses dirigeants;

• Dans le contexte de la résistance, le face-à-face est direct entre les forces d’occupation et le peuple. Le peuple résiste à l’oppression avec ou sans direction politique en place. Les directions politiques se constituent et, même décimées, se reconstituent non parce que des chefs en ont décidé mais parce que le peuple, à la base, assume la résistance;

• L’autorité de la nation confère à la résistance son sens, sa finalité et la reconnaissance nationale et internationale. Le terrorisme, qu’il soit individuel ou de groupe, peut se prévaloir d’une idéologie, d’une doctrine à vocation universelle ou prétendue telle, mais jamais de l’autorité d’une nation;

• Le terrorisme recherche et recrute ses exécutants. La résistance n’a pas à recruter, elle ne fait que canaliser la mobilisation spontanée des militants dans la base nationale la plus large. L’élan de mobilisation est irrésistible parce que, sous l’occupation, la nation n’existe et ne survit que dans la résistance. La dynamique de la résistance maintient la nation en vie, donne un contenu à la solidarité nationale, ennoblit l’esprit de lutte et investit le militant d’une responsabilité qui dépasse sa personne;

• Par lui-même, l’esprit de lutte brise l’absolutisme de l’occupation et affermit l’espoir du dépassement. Un jour, grâce à l’abnégation de ses enfants, la nation surmontera l’épreuve et retrouvera sa liberté. Quand on sait que la résistance maintient cet espoir, nul ne s’y dérobe et on ne se pardonne pas de faiblir. Le destin des faibles est tranché à l’égal de celui des traîtres.

2. La question de la violence contre les civils

Dans le contexte de l’occupation, il n’y a de règle que celle qu’impose la puissance occupante dans sa logique propre. L’espace civil est totalement absorbé par l’administration militaire. L’ordre judiciaire est aboli au profit de la loi militaire. Tout citoyen est frappé de suspicion, qu’il soit servile ou vrai militant. La loi de l’occupant et le zèle des agents serviles comblent la totalité de l’ordre social. Les notions d’adulte, d’enfant, de vieillard ne sont plus valides ; la demeure familiale, la rue, l’école, l’hôpital, le lieu de travail sont à la merci des forces d’occupation qui surgissent en tout lieu, à tout moment, qui enchaînent et emportent quiconque leur semble utile à leurs fins. Le destin des prisonniers ne fait pas mystère. L’assassinat ciblé, les maisons défoncées, les parents outragés et humiliés devant leurs propres enfants, sont l’ordinaire des forces d’occupation..jpg) Dans ce face-à-face, quelle valeur subsiste pour l’ordre civil ? Quel scrupule humaniste, quelle convention internationale ont jamais freiné l’outrance des forces d’occupation en quelque lieu, en quelque continent que ce soit ? Où se dresse la limite de l’usage légitime de la force ?

Dans ce face-à-face, quelle valeur subsiste pour l’ordre civil ? Quel scrupule humaniste, quelle convention internationale ont jamais freiné l’outrance des forces d’occupation en quelque lieu, en quelque continent que ce soit ? Où se dresse la limite de l’usage légitime de la force ?

De fait, le régime d’occupation tend à abolir la notion même de violation. Les forces d’occupation ne s’embarrassent guère de normes ni de principes, elles affichent la force pure, elles torturent en bonne conscience et tuent à vue. La démarcation entre civil et militaire relève d’une logique de droit, la logique et la pratique de l’occupation nient le droit. La résistance, isolée et traquée, ne peut que frapper suivant les faiblesses de la cuirasse. Dès lors, s’il entre dans la rhétorique de l’occupant de taxer de terroriste l’acte de résistance, nul n’en est abusé. Entre occupation et résistance, le lien est à la fois antagoniste et indissoluble : on ne saurait juger l’une sans l’autre, ni éliminer l’une sans l’autre.

Au-delà de cette dialectique fondamentale, quatre facteurs déterminent l’analyse de la violence induite contre les civils.

A- La résistance à l’occupation en Europe

Lorsque les peuples européens subissaient l’occupation, ils étaient soutenus dans leur résistance nationale par d’autres alliés européens qui, politiquement, soutenaient leur cause et, militairement, poursuivaient la guerre contre la puissance occupante. De 1940 à 1945, l’Angleterre fournissait l’asile et les moyens de lutte aux dirigeants de la résistance de l’Europe occupée. Quand les gouvernements serviles, aux ordres de l’occupant, endossaient l’accusation de terrorisme contre leurs propres nationaux, la légitimité de la résistance n’en était jamais ébranlée dans les rangs des alliés. De surcroît, la poursuite de la guerre contre la puissance occupante constituait pour la résistance nationale une force d’équilibre. L’entrée en guerre des Etats Unis en 1941 renforçait son camp. Le champ d’honneur réparti sur deux fronts, le front de la guerre d’une part et le front intérieur d’autre part, offrait à la lutte des peuples européens occupés une capacité stratégique supérieure en vertu de laquelle les deux fronts pouvaient agir de façon complémentaire.

La résistance palestinienne est réduite au seul front intérieur. Si elle bénéficie de la caution morale et de la reconnaissance politique des Nations Unies, la défaillance du système international et des systèmes régionaux à exercer une action efficace sur la puissance occupante, réduit la Résistance à concentrer sur le front intérieur la totalité de l’action directe de libération nationale.

B- La stratégie de libération européenne

Au cours de la dernière guerre mondiale, aucun camp n’avait épargné les civils. Les bombardements allemands sur Londres et les représailles alliées contre les villes Allemandes n’obéissaient guère à un tel scrupule. Les Alliés, après avoir réussi les débarquements en Italie et en Normandie et après avoir brisé les défenses Allemandes, avaient lancé contre Dresde une série de bombardements qui n’épargnaient ni femmes ni enfants. Pendant plus de deux mois, du 14 fév au 17 avril 1945, les bombardements avaient fait plus de 100.000 victimes, peut-être 140.000. Les alliés avaient alors fourni davantage de parachutages et de moyens de combat à la résistance.

Sur le front asiatique, l’ordre de bombarder Hiroshima à l’arme atomique obéissait-il à quelque scrupule d’épargner les civils ? Comment encore justifier la seconde frappe, sur Nagasaki, après avoir observé les dommages civils causés par la première ? Pas plus que Dresde, Hiroshima et Nagasaki, l’offensive israélienne des deux dernières années contre Gaza n’était censée épargner les civils.

L’angélisme que ni les Européens sous la résistance, ni les alliés en guerre, ni Israël aujourd’hui n’endossent pour eux-mêmes, deviendrait une exigence pour la seule résistance nationale palestinienne ? La résistance est amère, mais elle représente dans la culture des nations une exigence et un devoir que l’amalgame et la confusion ne sauraient entacher.

C- Le facteur temps

Si les peuples européens ont vécu le régime d’occupation durant cinq longues années, réalisons ce qu’il en coûte de subir ce régime pendant plus de cinquante ans. L’oppression dans la longue durée altère l’équilibre de l’oppresseur et de la victime. Les rapports exacerbés de violence, la violation banalisée des droits et de la dignité de la personne ne contribuent guère à instaurer le sens de la simple normalité, ni les valeurs de la vie civile. Deux peuples, sur deux générations, sont confrontés à la domination et au mépris, à la banalisation des provocations les plus odieuses, à la volonté de destruction délibérée. Le pourrissement contribue en définitive au durcissement et à la déshumanisation. La responsabilité politique, dans cet enfer, ne saurait être égale car, s’il suffit de mettre fin à l’occupation pour mettre fin à toute violence, la décision revient non pas à la victime mais à la puissance occupante.

La responsabilité des puissances mondiales n’est pas moindre dans la mesure où elles perpétuent l’immunité de la puissance occupante en dépit des violations du droit et qu’elles s’abstiennent de qualifier formellement le fait de la rupture de la paix face à l’accumulation des violations.

La résistance nationale palestinienne a le mérite, aussi longtemps que dure l’occupation, de faire prévaloir le droit.

D- La dimension coloniale de l’occupation israélienne

Dans le contexte palestinien, l’occupation n’est pas seulement matérialisée par l’appareil militaire mais aussi par l’expansion de la colonisation. Les colons jouissent au milieu des indigènes d’un statut écrasant. Le régime d’occupation aggravé par la dimension coloniale finit par se poser l’objectif d’extermination du peuple palestinien. Le génocide est aujourd’hui reconnu. Cette réalité ne saurait être sous-estimée par nos partenaires avec qui nous avons traversé et surmonté l’épreuve de la décolonisation.

3. La portée et la légitimité de la résistance palestinienne

Pour pouvoir qualifier la nature de la violence qui s’exerce dans les territoires Palestiniens, il convient de distinguer quatre niveaux : l’occupation militaire proprement dite, la politique de colonisation, la discrimination statutaire – que Jimmy Carter assimile à l’apartheid – et, en quatrième lieu, la politique assumée de non-respect de la légalité internationale.

Un consensus international existe, qui garantit la sécurité et les intérêts légitimes des parties. Le consensus repose sur la légalité internationale incluant les résolutions des Nations Unies et les ordonnances de la Cour Internationale de Justice. L’annexion de Jérusalem-Est est jugée « nulle et non avenue » par le Conseil de Sécurité. La Cour a émis, entre janvier et juillet 2024, cinq jugements qui confortent les droits du peuple Palestinien.

Il existe un lien entre la colonisation, la montée de la violence et le blocage du règlement négocié du conflit : les colonies sont le prétexte, pour Israël, d’étendre sa souveraineté sur ces zones, omettant qu’elles constituent ab initio une violation de la légalité internationale. Du 11 au 25 juillet 2000, lors des négociations directes à Camp David, les revendications israéliennes étaient fondées sur ce raisonnement spécieux. Cette politique n’a d’autre finalité que de contraindre le peuple palestinien, par l’intimidation et la terreur, à concéder telles parts de ses droits politiques et territoriaux qu’Israël estime conformes à ses intérêts. L’évaluation de cette politique constitue le fond réel de la rupture entre nous et le camp occidental.

La politique d’intimidation et de transgression du droit a déjà dépassé Israël. Le Président Trump, au nom des Etats-Unis, a transgressé la légalité internationale relativement à Jérusalem-Est (6 décembre 2017) et au Golan (25 mars 2019), en reconnaissant d’autorité leur rattachement à l’État d’Israël. En outre, Mike Pompeo, Secrétaire d’Etat, déclare le 18 novembre 2019 que « les colonies israéliennes installées dans les territoires occupés ne sont plus considérées par les Etats-Unis comme contraires au droit international ». Quand les résolutions du Conseil de Sécurité ne sont pas mises en œuvre, quand les violations sont répétées, quand un membre permanent du Conseil de Sécurité défie le droit, l’enjeu dépasse l’amalgame entre terrorisme et résistance. La réponse tient à la doctrine de paix commune et à la résistance commune.

Conclusion

Nous n’oublions pas, nous Tunisiens, qu’une élite clairvoyante et persévérante, au sein des Métropoles européennes, avait en son temps soutenu notre combat qui était devenu son combat. Aujourd’hui, la résistance palestinienne reste, à la base, la garantie de toutes les garanties, en espérant que les élites israéliennes éclairées lui fassent écho et que la solidarité internationale, au-delà de toute rhétorique, soutienne son combat et valide sa légitimité.

La distinction entre terrorisme et résistance est assez claire pour nous unir, non pour nous diviser.

Ahmed Ounaïes

Panel IFT – Jeudi 16 octobre 2026

« Quelle diplomatie face aux grandes ruptures mondiales actuelles ? »

Invités

• Maurice Gourdault-Montagne, Diplomate français de carrière, Ambassadeur de France, ancien conseiller diplomatique et sherpa du président de la République Jacques Chirac,

• Ahmed Abderraouf Ounaïes, Vice-président du CTRI, ancien ministre tunisien des affaires étrangères.

Modératrice

• Raouia Khedher

Lire aussi

- Ecrire un commentaire

- Commenter