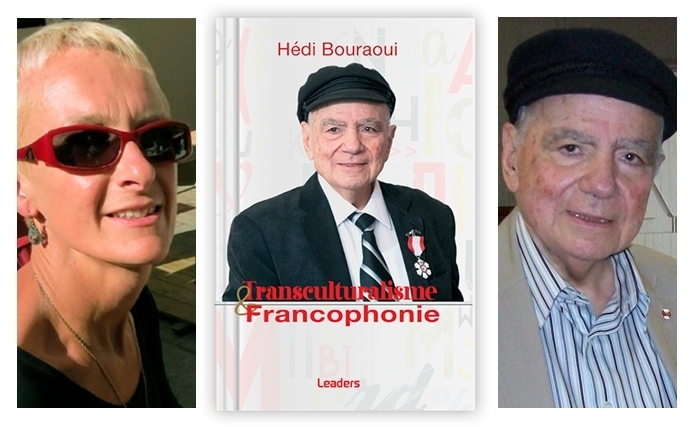

Chantal Danjou: Hédi Bouraoui, dans une errance tissée «d’aimance et de créativité»

Par Chantal Danjou - Quel livre ! Quelle somme ! Ouvrage imposant que celui d’Hédi Bouraoui dès son titre: Transculturalisme & Francophonie (Editions Leaders, 2025).

L’auteur signe là un parcours et une quête inlassables réunissant pensée, parole, échanges et action, « faits, gestes, langues, coutumes » comme il le précise dans son Avant-Propos. Il se risque aussi dans une approche singulière des cultures, de la langue, tout autant du genre littéraire. Car, comment définir ces quelques cinq-cents pages, comment les lire, c’est-à dire sous quel angle les appréhender ?

Ce qui est noté avec pertinence en quatrième de couverture éclaire le lecteur: « Trois livrets indépendants mais qui se font échos », livrant les jalons d’un itinéraire riche de questions et de recherches, mêlant vécu, études et expérimentations. Les trois livrets, successivement intitulés : Francophonie et création; Francophonie et enseignement ; Franco-cocktail, rendent compte d’une vision de la littérature à partir d’un triple ancrage géographique : Tunisie, Canada, France, esquissent ainsi des variations culturelles et polyphoniques non dénuées d’humour parfois et résolument novatrices dans l’esprit de leur auteur. Nous pourrions aussi trouver intéressant ce chiffre « 3 » récurrent, son symbolisme associé à la fois à l’ordre, à l’achèvement et à la réconciliation, qualités sans doute inhérentes au propos et à la construction du livre et surtout au but poursuivi par l’écrivain-poète et essayiste Hédi Bouraoui.

Nous nous sommes interrogés : étions-nous face à une Anthologie personnelle?

À l’instar d’André Gide – nous n’effectuons pas le rapprochement entre deux auteurs et encore moins entre leurs œuvres mais entre deux comportements – trouvons-nous une hiérarchisation de la production bouraouienne, avec la décision d’opérer des choix : sélection et/ou exclusion de titres, de rencontres, d’entretiens, de conférences ? Il se pourrait car le lecteur qui connaît H. B. depuis longtemps est à même de repérer ses élections et ses oublis. S’agit-il pour lui d’effectuer un bilan de vie et d’activité littéraire, qu’elle soit académique ou créatrice ? Il y a bien de cela, comme de se rassurer sur le long chemin parcouru. Pris dans cette logique, que devient l’ouvrage, quelle question de la littérarité pose-t-il, quels sont les apports et les limites de l’œuvre littéraire nouvellement tracée, ces interrogations ayant été entendues quand Gide orchestra de son vivant deux anthologies personnelles ? Le questionnement a couru tout au long de notre lecture, d’autant plus que le livre est dense. Et si, en fait, ce livre-là, faisait à la fois retour sur les publications passées et les éclairait, d’une part, grâce à la personnalité de son auteur qui se dessine à travers textes et photographies et, d’autre part, du fait de leur « revisitation » ?

En ce sens la reprise et l’explicitation des mots-concepts dont H.B. scande son œuvre et son évolution, s’avère primordiale. Il réfute l’idée de néologismes et son association aux jeux de mots gratuits, notamment pour ses deux termes-clés, fondements de son travail : Créaculture (Qui date des années 60-70) et Transculturalisme (Années 70-80) qui expriment – écrit-il avec justesse – « ma vision du monde » et « ma façon de vivre ». Jongleur avec les mots, Hédi Bouraoui, sans nul doute ! Nous nous souvenons à ce propos que dans son roman Bangkok Blues, il ne rattrape pas toutes ses balles. C’était une feinte. Certaines d’entre elles fusent vers la ville bigarrée de cultures, ne craignant pas de disparaître face à la connaissance et à l’esthétique nouvelles. En témoignent les deux héros de ce roman qui nous semble occuper une place centrale dans l’œuvre bouraouienne. Virgulius et Koï constituent un couple atypique que rien ne prédestinait à se rencontrer et accomplissent un voyage transculturel. Comment le romancier en rend-il compte ? En osant la poésie chamarrée, parfois déstructurée, des mots et des phrases, car seule la métaphore linguistique peut permettre une telle quête d’identités. Pas seulement. Elle signale encore une belle tolérance et une aptitude à aimer au-delà de la barrière linguistique, les deux jeunes gens ne possédant pas une langue commune suffisamment maîtrisée.

Un autre terme sur lequel revient l’auteur dès les dix premières pages de Transculturalisme & Francophonie: Nomaditude. Nous avouons ici notre sensibilité à ce mot qui, outre qu’il souligne un vécu et une langue migratoires, fait aussi entendre la solitude, celle de tout audacieux dans sa démarche et dans son écriture. Oui, le livre marque une errance au-delà de ses affirmations et de ses représentations, à travers son dynamisme – celui-là même de son auteur – et de sa didactique. C’est une errance tissée « d’aimance et de créativité » comme Hédi Bouraoui aime à le dire. Nous nous étions posé la question, à la lecture de ses romans, si le but n’était pas d’amener le personnage à effectuer un retour sur lui-même et, dans la quête qui est la sienne, d’entraîner ses amis et d’influencer ses proches. Il y a aussi de cela dans Transculturalisme & Francophonie. Cet ouvrage peut parfois apparaître tel un journal / récit, s’insinuant au cœur de l’œuvre passée et faisant état du processus créatif, presqu’un « roman à l’intérieur de son roman » ainsi que le rappelle Hédi Bouraoui à propos de Gide pour Les Faux Monnayeurs. Nous le verrions bien à l’image du beau titre donné au neuvième chapitre du Livret Trois, comme Le livre d’entre les lignes d’un discours amoureux… amoureux de la littérature, de la langue et de son enseignement.

Pour conclure, nous laissons la parole à Elisabeth Sabiston qui fut la compagne d’Hédi Bouraoui et professeur à l’Université York à Toronto : «The novel assumes the dimensions of Greek epic as we meet a variety of characters [...] Both novels offer a model of cooperation between old setters and new immigrants [...] On a global level this model expands to a vision of tolerance, freedom, harmony among all the diverse cultures inhabiting Planet Earth, our own island in space.»(1) Cette analyse fait un écho magnifique à l’œuvre profuse d’Hédi Bouraoui.

Chantal Danjou

Auteur d’une trentaine d’ouvrages (poésie, essai, prose), critique littéraire, par ailleurs membre du conseil de rédaction des Editions Encres Vives et directrice du comité de rédaction de la revue Décision (2020-2022), elle vit et travaille aujourd’hui dans le Val de Chalvagne après un long séjour parisien. Docteur ès lettres (Sorbonne IV), elle a été professeur durant de nombreuses années, et intervient à présent dans des instituts universitaires de formation d’enseignants et dans des Universités (direction de mémoires, cours sur la poésie contemporaine et conceptions de projets concernant la lecture et l’expérience poétiques comprenant la pratique d’ateliers d’écriture). Son intérêt pour l psychanalyse lui permet de développer son travail pédagogique.

(1) Pluri-Culture et écrits migratoires, Pluri-Culture And Migrant Writings, Female Immigration Then and Now : Villa Cather’s Antonia and Hedi Bouraoui’s Laura as Talespinners, p. 177 et p. 191.

Transculturalisme et francophonie

de Hédi Bouraoui

Editions Leaders, 2025, 494 pages, 45 DT

En librairie et sur www.leadersbooks.com.tn

Lire aussi

• « Transculturalisme et francophonie » de Hédi Bouraoui : la quintessence d'une vie