Une milice kabyle au service des beys: Les Zwâwa-s

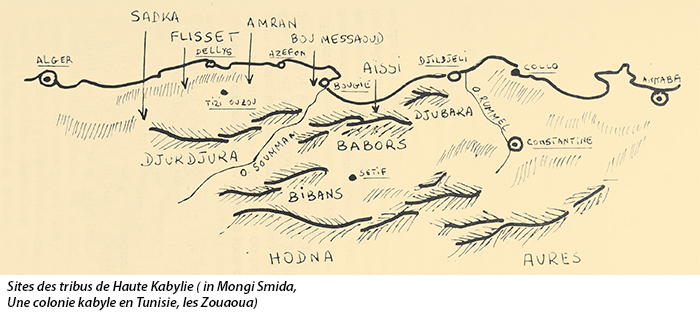

Mohamed-El Aziz Ben Achour - Un nom de famille depuis longtemps familier aux Tunisiens est celui d’El- Zwâwî (ou plus communément Zouaoui). Toutefois, l’origine des aïeux, de même que les activités qui les distinguaient sont mal connues. En fait, ce patronyme renvoie à l’histoire d’une communauté dont la terre ancestrale n’est autre que la Kabylie, pays de montagnes réputées inexpugnables du nord-est algérien. Parmi les tribus villageoises qui peuplaient cette contrée à population berbère se trouvait une confédération dite des Zwâwa/Zouaoua (pluriel de Zwâwî/Zouaoui), installée dans le massif du Djurdjura (Grande Kabylie). Les hommes de cet ensemble tribal étaient réputés pour leur farouche résistance aux pouvoirs établis. Ainsi, en 1746, le bey de Titteri (province d’Alger) monta une expédition armée dans le but de les soumettre. Mal lui en prit car ses troupes furent battues et les Zwâwa gardèrent leur liberté. Ils étaient également connus pour leur endurance.

Toutefois, la médiocrité des ressources naturelles avait contraint nombre de villageois à émigrer. On partait, seul, loin du village natal, pour vivre de quelque métier, généralement le commerce ambulant ou fixe. Il semble cependant qu’assez tôt, les jeunes gens de la montagne, de leur propre initiative ou sollicités par des agents mandatés par les chefs politiques, aient émigré en groupes pour se mettre au service armé des « Puissances de Tunis » (comme les qualifiaient les documents diplomatiques de ce temps-là). On sait que depuis la conquête ottomane en 1574, celles- ci disposaient de la fameuse infanterie janissaire. Son excellente aptitude au combat en fit d’emblée le fer de lance des pouvoirs en place, mais ces janissaires péchaient cependant par leur turbulence, leur arrogance et les ambitions politiques de certains de leurs chefs. Il fallait donc les maintenir évidemment et, bien entendu, les surveiller. Comme cela était insuffisant pour garantir une stabilité, on songea, en guise de contrepoids aux militaires turcs, à créer une troupe de fantassins tout aussi efficace et de surcroît guère encline à l’agitation. Il semble – selon le chroniqueur Ibn Abi Dînâr, cité par l’historien André Raymond – que ce fût à l’initiative du bey de la dynastie mouradite Hammouda Pacha (1631-1666) que les soldats Zwâwa (ou asker Zwâwa) émergèrent au sein des troupes de la régence de Tunis. C’est tout à fait probable car, dans la compétition entre les beys et les deys, ces derniers avaient un atout de taille, celui d’être généralement issus du milieu politico-militaire des janissaires. Dans ces conditions, il était utile pour les beys du XVIIe siècle de pouvoir compter sur une milice issue du terroir maghrébin. C’est dans cet esprit que fut créé, à peu près à la même époque, le corps des spahis (une gendarmerie autochtone montée) qui coexista, dès lors, avec celui des hânba « turcs ».

On sait que depuis la conquête ottomane en 1574, celles- ci disposaient de la fameuse infanterie janissaire. Son excellente aptitude au combat en fit d’emblée le fer de lance des pouvoirs en place, mais ces janissaires péchaient cependant par leur turbulence, leur arrogance et les ambitions politiques de certains de leurs chefs. Il fallait donc les maintenir évidemment et, bien entendu, les surveiller. Comme cela était insuffisant pour garantir une stabilité, on songea, en guise de contrepoids aux militaires turcs, à créer une troupe de fantassins tout aussi efficace et de surcroît guère encline à l’agitation. Il semble – selon le chroniqueur Ibn Abi Dînâr, cité par l’historien André Raymond – que ce fût à l’initiative du bey de la dynastie mouradite Hammouda Pacha (1631-1666) que les soldats Zwâwa (ou asker Zwâwa) émergèrent au sein des troupes de la régence de Tunis. C’est tout à fait probable car, dans la compétition entre les beys et les deys, ces derniers avaient un atout de taille, celui d’être généralement issus du milieu politico-militaire des janissaires. Dans ces conditions, il était utile pour les beys du XVIIe siècle de pouvoir compter sur une milice issue du terroir maghrébin. C’est dans cet esprit que fut créé, à peu près à la même époque, le corps des spahis (une gendarmerie autochtone montée) qui coexista, dès lors, avec celui des hânba « turcs ».

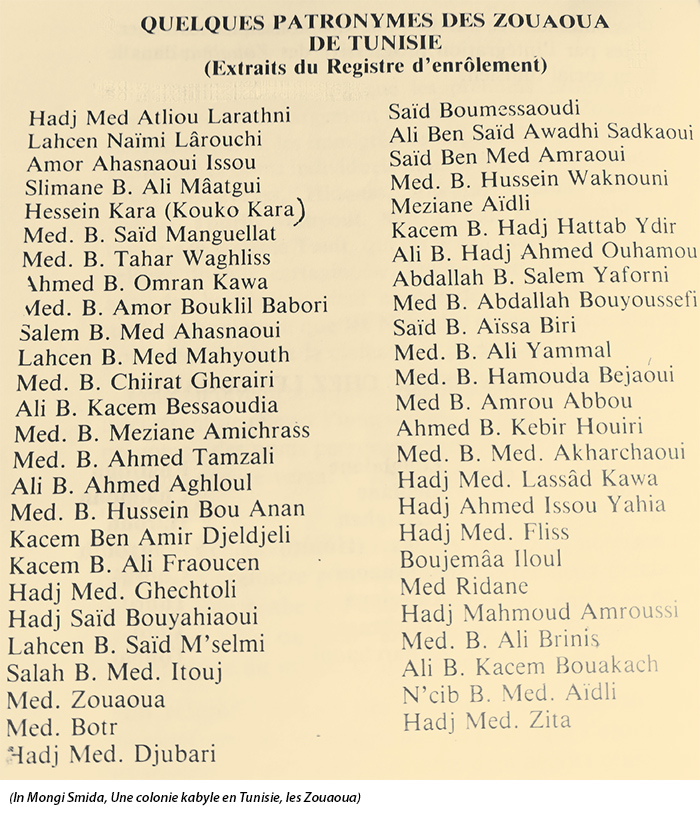

La milice des Zwâwa-s, vaillante au combat, d’une endurance remarquable, issue de la terre maghrébine, sut s’imposer aux yeux des janissaires venus, eux, des contrées européennes et orientales de l’Empire ottoman. Leur endurance faisait de leur milice une infanterie d’une incontestable efficacité. A tel point que, rapidement, les Zwâwa s’imposèrent comme l’avant-garde de l’armée beylicale dans tous les combats. D’où le célèbre proverbe tunisien : kif asker Zwâwa mqadmîn fi al harb, mwakhrîn fî al râtib («comme les soldats zwâwa, en première ligne au combat, en dernier pour la solde»). Bien entendu, le courage et la vaillance des janissaires n’avaient rien à leur envier. Mais, ceux-ci, forts de leur légitimité historique, avaient, comme à Istanbul d’ailleurs, un grave défaut aux yeux des princes : la promptitude à la sédition. En 1811, une conjuration faillit coûter la vie à Hammouda Pacha le Husseïnite. Celle de 1816, qui embrasa Tunis et mit en péril le trône de Mahmoud Pacha Bey, sonna le glas de la prépondérance de la milice turque au bénéfice des asker zwâwa. Ceux-ci ne se sont jamais soulevés contre le pouvoir. Leur loyauté à toute épreuve amena les beys à renforcer leur rôle dans l’armée. C’est ainsi qu’on leur confia la garde des fortifications, mission qui était initialement dévolue aux « Turcs », et même la garde des remparts de la cité princière du Bardo, siège du pouvoir. Toutefois, ils n’étaient pas toujours traités en conséquence. Ainsi, en septembre 1849, lorsqu’un colonel de cavalerie, ancien de la milice turque d’Alger, du nom de Khalil, ayant trouvé mal positionné un détachement de Zwâwa qui devait rendre les honneurs au bey, les houspilla et frappa violemment certains d’entre eux. Ce qui ne calma pourtant pas sa fureur puisqu’il courut se plaindre au souverain. Convoqués, les soldats impliqués refusèrent de se rendre devant le prince et coururent avec leurs camarades se barricader dans leur foyer. On finit par les en déloger manu militari et les fauteurs de troubles furent mis au cachot. Quelque temps plus tard, ils furent traînés aux pieds du bey. Celui-ci, en bon despote de l’Orient, confondant rigueur militaire et cruauté, les condamna à la peine capitale qui fut exécutée séance tenante.  Dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour diverses raisons dont celles liées à l’occupation française en Algérie, la composition naguère exclusivement kabyle de la milice compta des éléments berbères mais non zwâwî-s, ainsi que nous l’apprend l’historien Mongi Smida (Les Zouaoua. Une colonie kabyle en Tunisie), le recrutement s’élargit plus tard à des Berbères de la régence de Tunis tels quelques wislâtî-s ou de Tripolitaine (Trabelsî-s). « Cette présence d’éléments non kabyles au sein de la famille Zouaoua, écrit M. Smida, est particulièrement vraie à l’époque tardive qui correspond à la datation de [notre] registre [1297/1880]. En vérité, plus du quart de nos listes est formé de Libyens de souche berbère dont la migration en Tunisie est aussi ancienne que celle des éléments algériens».

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour diverses raisons dont celles liées à l’occupation française en Algérie, la composition naguère exclusivement kabyle de la milice compta des éléments berbères mais non zwâwî-s, ainsi que nous l’apprend l’historien Mongi Smida (Les Zouaoua. Une colonie kabyle en Tunisie), le recrutement s’élargit plus tard à des Berbères de la régence de Tunis tels quelques wislâtî-s ou de Tripolitaine (Trabelsî-s). « Cette présence d’éléments non kabyles au sein de la famille Zouaoua, écrit M. Smida, est particulièrement vraie à l’époque tardive qui correspond à la datation de [notre] registre [1297/1880]. En vérité, plus du quart de nos listes est formé de Libyens de souche berbère dont la migration en Tunisie est aussi ancienne que celle des éléments algériens».

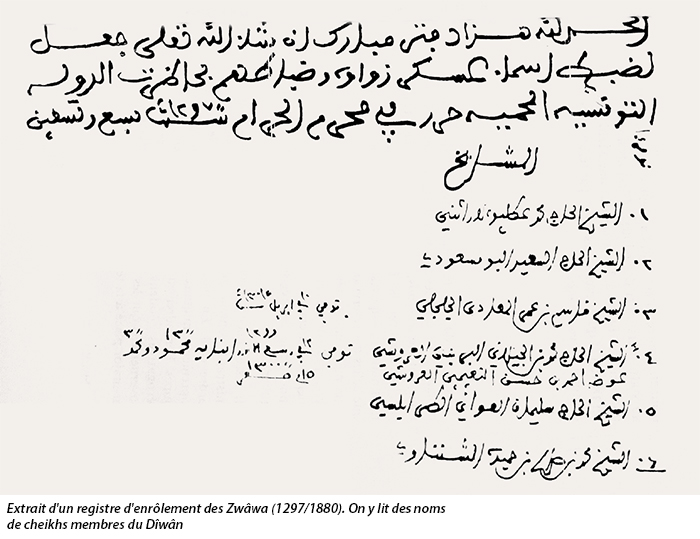

Voyons à présent comment était organisé ce corps de troupes. Calquée sur le modèle janissaire, la milice zwâwa avait ainsi une sorte d’état-major, ou dîwân, présidé par l’agha, chef de corps, assisté d’un kahia et des cheikhs, c’est-à-dire les vétérans montés en grade, d’un secrétariat placé sous l’autorité du khoujat Zwâwa, et de sous-officiers « chaouchs». Les noms de grades étaient identiques à ceux en usage l’armée ottomane tels que boulouk-bâchî, youzbâchî, odha bâchî, bâch chaouch, etc. La hiérarchie de la milice Zwâwa s’en distinguait cependant par la présence, au poste de commandant, d’un officier portant le titre d’agha et n’appartenant pas à la communauté ethnique de ses hommes. Au temps de la dynastie beylicale husseïnite, il s’agissait toujours d’un mamelouk désigné par le bey. Citons l’exemple d’Iskander Agha, Circassien, nommé par Husseïn Pacha Bey (1824-1835), qui s’attacha à donner à ses subordonnés, nous apprend Ahmed Ben Dhiaf, un «esprit de corps semblable à celui des Turcs». Sous Mustafa Pacha Bey (1835-1837), Youssouf, un de ses mamelouks préférés, originaire de Géorgie, après avoir exercé les fonctions de vice- gouverneur civil et militaire (kahia de l’odjak) de Bizerte, fut placé à la tête de la milice avec le grade et titre de général de brigade («amîr liwâ asker Zwâwa»). Il les commanda en opérations de maintien de l’ordre dans divers endroits du pays et sut leur en imposer malgré leur caractère revêche, notamment en affectant au profit de ses subordonnés une partie des revenus qui lui revenaient de droit. Une autre fonction importante – et qui requérait une connaissance de l’arabe écrit - était celle de Khodjat-Zwâwa, attribuée, elle, à un dignitaire autochtone. C’est ainsi que des membres de la célèbre famille Lasram occupèrent cette fonction qui était non seulement, comme l’indique son titre, celle d’un officier en charge de l’administration mais également un commandant de la milice en campagne comme nous le verrons plus loin. Le Registre du Divan dit Daftar diwân Zwâwa était confié à un secrétaire de la chancellerie, par définition d’une loyauté absolue à la dynastie régnante, tel Ahmed El Othmanî b. Taïeb Bou Attour (mort en 1850). Cette sorte d’officier était également en charge du registre des cavaliers bédouins du Makhzen ; preuve que la gestion des différents corps de troupes était hautement centralisée entre les mains de la chancellerie beylicale.

Une autre fonction importante – et qui requérait une connaissance de l’arabe écrit - était celle de Khodjat-Zwâwa, attribuée, elle, à un dignitaire autochtone. C’est ainsi que des membres de la célèbre famille Lasram occupèrent cette fonction qui était non seulement, comme l’indique son titre, celle d’un officier en charge de l’administration mais également un commandant de la milice en campagne comme nous le verrons plus loin. Le Registre du Divan dit Daftar diwân Zwâwa était confié à un secrétaire de la chancellerie, par définition d’une loyauté absolue à la dynastie régnante, tel Ahmed El Othmanî b. Taïeb Bou Attour (mort en 1850). Cette sorte d’officier était également en charge du registre des cavaliers bédouins du Makhzen ; preuve que la gestion des différents corps de troupes était hautement centralisée entre les mains de la chancellerie beylicale.

La milice zwâwa, combien d’hommes comptait-elle ? On ne peut le savoir avec précision. En 1828, Filippi, consul sarde à Tunis - cité par Charles Monchicourt-, notait : les «Zoaves (sic) ne sont plus qu’au nombre de deux mille» (peut-être pour la seule capitale). En 1856, le commandant de Taverne, officier français instructeur à l’école militaire du Bardo, estimait le nombre de askers Zwâwa à environ 8 000-9 000 hommes, probablement pour l’ensemble du pays. Pour sa part, M. Smida pense que l’on peut raisonnablement estimer la population zwâwa installée en Tunisie à la veille du protectorat (1881) à quelque 13 à 14 000 foyers dont environ le quart à Tunis même. Il faut savoir que si l’essentiel des troupes se trouvaient à Tunis, il existait des garnisons à l’intérieur du pays. Dans la capitale, les casernes (qichla-s) des soldats zwâwa - au nombre de trois – se trouvaient à El Haddâdîn (souk des forgerons de Bab Souika), à Bab Karthâjanna et la troisième au faubourg de Bab Ménara (probablement à proximité de la zaouia de Sidi Ali El Zwâwî, car le voisinage d’un sanctuaire étant traditionnellement recherché, à plus forte raison quand le saint soufi était, en l’occurrence, originaire de la même région que ces braves Kabyles.

Il arrivait même que, dans les moments de haute importance stratégique, les Zwawa fussent commandés par un officier supérieur (bâch hânba «‘arab») commandant le corps des spahis. En 1794, lorsque Hammouda Pacha mit sur pied un corps expéditionnaire destiné à libérer Djerba, occupée par un condottiere au service du Sultan, et rétablir sur le trône à Tripoli les princes Karamanli, en exil à Tunis, une colonne Zwâwa, assistée de cavaliers bédouins, partit en avant-garde sous les ordres d’un bâch hânba du nom d’Ali Ellouh. Cette colonne, composée également de cavaliers des tribus Makhzen, comptait parmi ses hommes le prince Youssouf fils du pacha Ali Karamanli. (Sur cette expédition, on nous permettra de renvoyer à notre La Tunisie, la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire, éd.Leaders, 2019). Plus tard, en 1807, durant la guerre entre Alger et Tunis, dont une issue défavorable pouvait entraîner une annexion de la régence au deylik voisin, la milice zwâwa, envoyée en avant-garde, fut commandée par le fameux bâch hânba El Hâj Ahmed Ben Ammar. Les troupes parties les rejoindre étaient composées, selon l’historien Ahmed Ben Dhiaf, de 40.000 cavaliers et 17.000 fantassins et artilleurs sous le commandement du vizir Youssouf Saheb Ettaba. Ce puissant corps d’armée comprenait un second contingent zwâwa qui fut placé sous les ordres de leur khodja, Hammouda Lasram. Une fois la campagne victorieuse terminée, Lasram reçut l’ordre de conduire, avant le retour à Tunis, ses hommes au djebel El Ragba (Ghardimaou) afin de prélever les impôts qui pesaient sur les gens de la montagne et auxquels le conflit avait donné, sans doute, un répit. En mai 1881, lorsque les troupes françaises envahirent la régence, les Zwâwa, mobilisés sous la bannière du prince Ali, bey du Camp, donnèrent la preuve ultime de leur vaillance et de leur fidélité à leur pays d’adoption et à la dynastie husseïnite. Mongi Smida nous apprend ainsi que, dans une lettre datée du 11 septembre adressée à ses supérieurs, un officier français écrit: «C’est une milice vigoureuse, très dangereuse et dont il faut absolument se débarrasser.»

En plus de leur rôle d’avant-garde de l’armée, les zwâwa étaient affectés à des opérations de pacification. Leur milice joua ainsi un rôle crucial lors de l’agitation du Sud fomentée en 1856-58 par le chef Tripolitain Ghouma El Mahmoudi, réfugié en Tunisie. On les retrouve aussi au service de la dynastie lors de la grande révolte de 1864, puis celle du prince Adel Bey trois ans plus tard.

Parmi les services pour lesquels ils étaient requis, figurait leur rôle d’escorte du Camp beylical. La Mhalla, comme on l’appelait, sillonnait deux fois par an le pays sous le commandement du bey régnant lui-même et, plus tard, sous celui de l’héritier présomptif, pour collecter les impôts, rendre, le cas échéant, la justice, s’assurer de la fidélité des tribus et, au besoin, imposer l’ordre hussseïnite. Au cours du XIXe siècle, le déclin de la milice des janissaires donna davantage de poids aux fantassins zwâwa au sein du Camp composé, par ailleurs, d’artilleurs et de cavaliers réguliers. La cavalerie bédouine, quant à elle, était placée en arrière-garde. Leur milice dissoute en 1883, les askers Zwâwa des différentes régions de Tunisie, rendus à la vie civile, s’adonnèrent à diverses activités professionnelles liées à l’agriculture et au commerce, métiers auxquels la population kabyle était rompue de longue date et auxquels il faut ajouter l’artisanat. Leur séjour à Tunis et dans différentes villes du pays et leur cohabitation sans accroc avec les citadins, qui excellaient en la matière, les avaient incités à s’engager dans ce secteur. Toutefois, ils restèrent généralement cantonnés dans des petits métiers ou des emplois subalternes auprès des artisans et marchands des souks. Leur lieu de résidence était majoritairement dans les faubourgs de Bab Souika et de Bab Djédid. Signalons, à ce propos, que la conception militaire de jadis était d’une telle souplesse qu’elle permettait aux soldats d’active, tant Zwâwa que janissaires, de vaquer, à leurs heures, à quelque métier.

Leur milice dissoute en 1883, les askers Zwâwa des différentes régions de Tunisie, rendus à la vie civile, s’adonnèrent à diverses activités professionnelles liées à l’agriculture et au commerce, métiers auxquels la population kabyle était rompue de longue date et auxquels il faut ajouter l’artisanat. Leur séjour à Tunis et dans différentes villes du pays et leur cohabitation sans accroc avec les citadins, qui excellaient en la matière, les avaient incités à s’engager dans ce secteur. Toutefois, ils restèrent généralement cantonnés dans des petits métiers ou des emplois subalternes auprès des artisans et marchands des souks. Leur lieu de résidence était majoritairement dans les faubourgs de Bab Souika et de Bab Djédid. Signalons, à ce propos, que la conception militaire de jadis était d’une telle souplesse qu’elle permettait aux soldats d’active, tant Zwâwa que janissaires, de vaquer, à leurs heures, à quelque métier.

Au plan culturel, nos askers kabyles, comme leurs coreligionnaires de Tunisie et de l’ensemble du Maghreb, sans être d’intransigeants dévots, vouaient cependant une vénération aux saints personnages. Le plus vénéré par les Zwâwa de la régence était Sidi El Béchir. Et pour cause, puisque, selon Ahmed Ben Dhiaf, il était natif de leurs montagnes du Djurdjura. Après avoir enseigné à la mosquée el Qsar, il s’engagea dans la voie soufie avec une telle dévotion qu’il inspira à tous le profond respect dû aux musulmans impeccables et aux dispensateurs de baraka. Fait remarquable, les futurs pachas beys de Tunis, Husseïn et Mustafa, furent placés par leur mère sous la protection spirituelle de Sidi El Béchir. A la mort du saint homme, le 12 mai 1827, Husseïn Pacha assista à ses funérailles où se pressait une foule nombreuse. Plus tard, un de ses descendants, le cheikh El Béchîrî, devint syndic des descendants du Prophète (naqîb al Achrâf). Nous avons là un bel exemple de l’intégration sociale réussie de la communauté Zwâwa, et, grâce au soufisme, une belle expression d'une ferveur commune à l’élite sociale et aux simples gens.

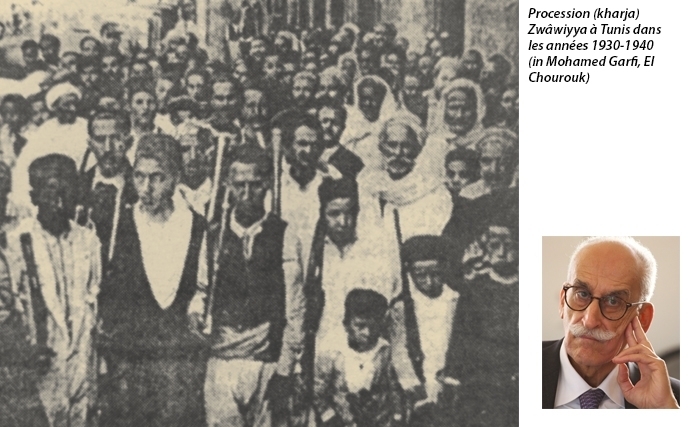

La vénération vouée à Sidi El Béchir s’exprimait de différentes manières. La plus spectaculaire était leur «kharja» étudiée par le chroniqueur et musicologue bien connu, Mohamed Garfi : «Jusqu’aux années 1940, écrit-il dans un article paru en 2008 dans le journal El Chourouq, avait lieu tous les ans au mois d’octobre une procession festive conduite, tambour battant, par des hommes portant d’antiques armes à feu, des épées et des lances en souvenir du rôle militaire que jouait la communauté. Le caractère dévot de cette manifestation était concrétisé par les différentes étapes de ce défilé haut en couleur. Le signal du départ était donné à la zaouia de Sidi Chiha dans le faubourg de Bab Souika. De là, les nombreux processionnaires se dirigeaient vers le sanctuaire de Sidi Mahrez pour aboutir, en remontant les principales artères de la médina, à la zaouia de leur saint patron Sidi El Béchir, située à Bâb El Jazîra, où, durant quelques jours, des réjouissances étaient organisées à la mémoire du cheikh, en l’honneur de sa mystique soufie et dans l’espoir de bénéficier de sa baraka protectrice». Ce faisant, ils perpétuaient la tradition de leurs ancêtres, les asker-s zwâwa de l’armée beylicale.

Nous voici arrivés au terme d’une remontée dans l’histoire de cette attachante communauté, au cours de laquelle nous avons pu apprécier la capacité qu’avait Tunis, comme d’autres grandes villes du monde musulman, d’assimiler des communautés allogènes dès lors qu’elles remplissaient le rôle que le pouvoir et la société attendaient de ses membres.

Avant de conclure, puisque il est fort probable que les lectrices et lecteurs se poseront une question au sujet du terme de zouave introduit dans la langue française, il convient de préciser que ce terme qui qualifiait des régiments de l’armée d’Afrique tire, certes, son origine de Zwâwa. Il s’agissait toutefois d’unités composées exclusivement de citoyens français, sauf à deux exceptions au lendemain de la prise d’Alger, lorsque des régiments de l’armée française d’occupation furent, entre 1830 et 1842, composés d’Algériens zwâwa et de Français (régiments mixtes), et un siècle plus tard, lorsque, durant la Seconde Guerre mondiale, précisément entre novembre 1942 et mai 1945, des combattants nord-africains furent incorporés aux unités de zouaves.

Mohamed-El Aziz Ben Achour