Dr Spiro Ampélas: Mémoires d’un Grec de Sfax

Qu’est-ce qu’avoir été Grec à Sfax, dans la Tunisie des années 1950, celles qui précédèrent et suivirent en 1956 l’indépendance du pays ? Né en 1944, ce temps a été pour moi celui de l’enfance et du début de l’adolescence. En 1958, je devais quitter Sfax pour des études en France. Par la suite j’y retournerai en vacances, jusqu’au départ définitif de mes parents pour la Grèce en 1969.

Qu’est-ce qu’avoir été Grec à Sfax, dans la Tunisie des années 1950, celles qui précédèrent et suivirent en 1956 l’indépendance du pays ? Né en 1944, ce temps a été pour moi celui de l’enfance et du début de l’adolescence. En 1958, je devais quitter Sfax pour des études en France. Par la suite j’y retournerai en vacances, jusqu’au départ définitif de mes parents pour la Grèce en 1969.

Reprenant l’expression de l’historien Habib Kazdaghli, dans son étude «Les frontières de l’identité : la triple appartenance des Grecs de Tunisie, XVIIe-XXe siècle», je dirais qu’être Grec alors en Tunisie se caractérisait par le sentiment d’une triple appartenance, grecque, française et tunisienne.

L’appartenance grecque

Elle était évidente pour l’enfant qui naissait dans une famille grecque. C’était mon cas, puisque mes deux parents étaient grecs, mais ce n’était pas la règle, car il y avait aussi beaucoup de couples mixtes, notamment dans ma famille. Dès son plus jeune âge, les principes d’éducation et les usages familiaux le faisaient se sentir différent de ses camarades non grecs. Cette différence subtile était, il faut bien le reconnaître, souvent accompagnée d’un sentiment de fierté des origines, inculqué par la famille. Le glorieux passé de la Grèce y était fréquemment évoqué (l’Antiquité, la guerre d’Indépendance, la campagne d’Albanie de 1940 contre l’envahisseur fasciste…).

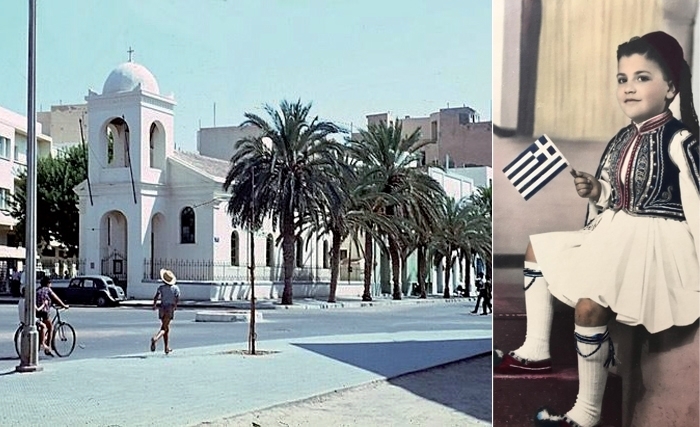

Mais les deux principaux marqueurs de l’identité grecque, à Sfax, étaient la religion et le rapport à la «Mère Patrie». La religion (ici dans son sens étymologique : «ce qui relie») était célébrée à l’Eglise Orthodoxe grecque des Trois Hiérarques. Une grande partie de la Communauté s’y retrouvait pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, plus encore pour la messe du dimanche et enfin pour les offices et processions de la Semaine Sainte de Pâques, qui étaient l’acmé de la vie communautaire. Les offices grecs sont très impressionnants pour un petit enfant, à commencer par son baptême, par immersion ! Chants byzantins, icônes dorées, vêtements chamarrés, odeur des cierges et de l’encens, pain et vin de la communion, tous les sens sont mis à contribution pour l’impressionner et marquer durablement sa mémoire. L’église est souvent bondée, les offices sont longs. Rien à voir avec la brièveté et le recueillement des liturgies catholiques ou protestantes ! On entre, on sort, on s’observe, on papote. A la sortie, on échange des nouvelles, on traite des affaires, on se dispute, parfois… Vie familiale et vie religieuse étaient profondément intriquées. C’était particulièrement le cas chez nous où mon grand-père maternel, André Rogopoulos, président de la Communauté de Sfax pendant des décennies, veillait avec son épouse Alexandra au respect scrupuleux des traditions grecques.

Mais les deux principaux marqueurs de l’identité grecque, à Sfax, étaient la religion et le rapport à la «Mère Patrie». La religion (ici dans son sens étymologique : «ce qui relie») était célébrée à l’Eglise Orthodoxe grecque des Trois Hiérarques. Une grande partie de la Communauté s’y retrouvait pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, plus encore pour la messe du dimanche et enfin pour les offices et processions de la Semaine Sainte de Pâques, qui étaient l’acmé de la vie communautaire. Les offices grecs sont très impressionnants pour un petit enfant, à commencer par son baptême, par immersion ! Chants byzantins, icônes dorées, vêtements chamarrés, odeur des cierges et de l’encens, pain et vin de la communion, tous les sens sont mis à contribution pour l’impressionner et marquer durablement sa mémoire. L’église est souvent bondée, les offices sont longs. Rien à voir avec la brièveté et le recueillement des liturgies catholiques ou protestantes ! On entre, on sort, on s’observe, on papote. A la sortie, on échange des nouvelles, on traite des affaires, on se dispute, parfois… Vie familiale et vie religieuse étaient profondément intriquées. C’était particulièrement le cas chez nous où mon grand-père maternel, André Rogopoulos, président de la Communauté de Sfax pendant des décennies, veillait avec son épouse Alexandra au respect scrupuleux des traditions grecques.

La Nation était représentée par un Consulat de Grèce. Tous les ans, la Communauté se rassemblait autour du consul honoraire d’alors, M. Coutouzis, le 25 mars, pour la Fête nationale. Les enfants étaient vêtus d’habits traditionnels (fustanelle plissée des evzones pour les garçons). Ils brandissaient fièrement de petits drapeaux grecs bleus et blancs, récitaient des poèmes. On chantait l’hymne national d’une patrie inconnue de la plupart, mais magnifiée, mythifiée. Les liens avec la «Mère Patrie» se matérialisaient de Pâques à octobre par l’arrivée saisonnière des caïques de pêcheurs d’éponges venus de Grèce. Il y avait aussi, toute l’année, les vieux cargos qui chargeaient dans le port du minerai de phosphate à destination du Pirée. Les escales duraient plusieurs jours en ce temps-là. Les équipages venaient à l’église, étaient invités dans les familles. Ils apportaient des nouvelles, nous offraient de l’ouzo et des cigarettes, des loukoums pour les enfants… et parfois la possibilité d’embarquer pour la Grèce. Parmi tous les pays de la Diaspora, la Tunisie est géographiquement le plus proche, mais il fallait tout de même à cette époque quatre jours de navigation inconfortable sur ces rafiots pour atteindre le pays tant rêvé. Je l’ai vécu plusieurs fois. Que de souvenirs inoubliables pour les enfants que nous étions!…

La langue grecque se pratiquait diversement selon les familles. Le bilinguisme n’était pas la règle et le français prédominait dans les foyers mixtes. La majeure partie des Grecs de Sfax étaient d’origine modeste, peu instruits. Moins «francisés» qu’à Tunis, ils parlaient plus ou moins et comprenaient le grec courant, le plus souvent sans le lire ou l’écrire. Ces années-là nous n’avions pas d’école grecque. Seul le pope (nous disions le curé) nous dispensait une fois par semaine des rudiments de grec démotique et de catéchisme. A l’église, la langue byzantine était peu compréhensible. La «katharévoussa», langue savante, encore de règle dans l’enseignement supérieur grec. Mon père, médecin, l’utilisait pour ses lettres, ce qui nous les rendait plutôt hermétiques. Il faut évoquer enfin la persistance étonnante dans les familles d’Hydra du parler local albanais («arvanitika»), employé par les grand-mères pour parler entre elles sans être comprises, alors qu’il n’était plus pratiqué dans l’île.

L’origine géographique

Les Grecs de Sfax se répartissaient en deux grands groupes, le plus souvent concurrents en affaires et opposés en politique.

Ceux originaires d’Hydra, de nationalité grecque, citoyens du royaume de Grèce, pour la plupart royalistes et conservateurs. Ceux du Dodécanèse (principalement de Kalymnos) qui avaient été sujets ottomans jusqu’en 1912, puis italiens. Ils l’étaient à leur arrivée à Sfax où la loi de 1923 leur avait permis de devenir français avec facilité. Progressistes, ils avaient été partisans de Vénizélos, homme politique grec de l’entre-deux-guerres, opposé à la royauté. La rivalité entre ces deux clans a eu des répercussions fréquentes dans la vie de la Communauté, notamment lors des élections du bureau.

La nourriture enfin était un important marqueur de notre identité. On mangeait souvent grec dans nos familles. Feuilles de vigne farcies, tarama, moussaka, soupe d’agneau pascale étaient très appréciés. Mais dans la Tunisie pluriculturelle d’autrefois, ces plats côtoyaient chez nous les couscous, bricks, raviolis maison, gratins dauphinois et… choucroute, pour ne citer que quelques exemples.

Pourquoi l’appartenance française?

Bien sûr la France était la puissance coloniale protectrice et on pourrait évoquer chez les Grecs une part d’opportunisme. En réalité, il faut tenir compte du prestige encore considérable à l’époque de la «patrie des Droits de l’Homme». Mon grand-père aimait à répéter «un homme libre a deux patries : son pays et la France». Resté de nationalité hellénique jusqu’à sa mort à Sfax, parfaitement arabophone, enfant de la Tunisie où il était arrivé à six ans, il affichait sa francophilie tout en déclarant fièrement «moi, je ne vends pas mon drapeau !». Mon père, naturalisé comme tous les Kalymniotes, avait servi dans l’armée française en 1940 et 1943. Nous étions dans l’après-guerre. Les deux étaient fervents admirateurs de De Gaulle. Mais la raison la plus importante était que nous allions tous à l’école française, où nous retrouvions nos camarades juifs, musulmans et chrétiens, avec qui nous échangions dans cette langue commune. C’est l’enseignement français qui a modelé définitivement nos jeunes esprits.

Bien sûr la France était la puissance coloniale protectrice et on pourrait évoquer chez les Grecs une part d’opportunisme. En réalité, il faut tenir compte du prestige encore considérable à l’époque de la «patrie des Droits de l’Homme». Mon grand-père aimait à répéter «un homme libre a deux patries : son pays et la France». Resté de nationalité hellénique jusqu’à sa mort à Sfax, parfaitement arabophone, enfant de la Tunisie où il était arrivé à six ans, il affichait sa francophilie tout en déclarant fièrement «moi, je ne vends pas mon drapeau !». Mon père, naturalisé comme tous les Kalymniotes, avait servi dans l’armée française en 1940 et 1943. Nous étions dans l’après-guerre. Les deux étaient fervents admirateurs de De Gaulle. Mais la raison la plus importante était que nous allions tous à l’école française, où nous retrouvions nos camarades juifs, musulmans et chrétiens, avec qui nous échangions dans cette langue commune. C’est l’enseignement français qui a modelé définitivement nos jeunes esprits.

L’appartenance à la Tunisie

Tous les Grecs de Sfax étaient des migrants qui avaient fui la pauvreté pour chercher une vie meilleure qu’ils ont trouvée en Tunisie. Ils se sont sentis accueillis par ce pays et ses habitants dont ils étaient proches culturellement. Cette proximité était en partie liée à un passé commun de domination ottomane qui a laissé de nombreuses traces, par exemple dans la musique, souvent très proche, et la nourriture. Ils connaissaient le kadaïfi, le baklava, le halva, le loukoum, et trouvèrent en arrivant ces mêmes mots turcs pour désigner ces pâtisseries communes aux deux peuples.

.jpg) Sfax et les îles Kerkennah regorgeaient de produits de la mer dont raffolaient ces insulaires que l’on désignait souvent du sobriquet de «Grecs salés». Le commerce de l’éponge était alors florissant. L’accès facile aux ports français leur ouvrait les portes du marché mondial. Il faut bien reconnaître qu’ils bénéficiaient du statut privilégié d’Européens dans un pays colonisé, mais ils n’étaient ni colons ni véritablement colonialistes, même si, comme pour beaucoup alors, le bilan du Protectorat leur paraissait au total globalement positif. Les Grecs de Sfax entretenaient de très bons rapports aussi bien avec les Tunisiens autochtones, musulmans ou juifs, qu’avec toutes les diverses communautés de la ville. Dans les années 1950, je pense pouvoir dire que nous jouissions pour la plupart d’une qualité de vie privilégiée et qu’aucun de nous ne pensait qu’il aurait un jour à quitter cette ville, ce beau pays où il se sentait si bien…

Sfax et les îles Kerkennah regorgeaient de produits de la mer dont raffolaient ces insulaires que l’on désignait souvent du sobriquet de «Grecs salés». Le commerce de l’éponge était alors florissant. L’accès facile aux ports français leur ouvrait les portes du marché mondial. Il faut bien reconnaître qu’ils bénéficiaient du statut privilégié d’Européens dans un pays colonisé, mais ils n’étaient ni colons ni véritablement colonialistes, même si, comme pour beaucoup alors, le bilan du Protectorat leur paraissait au total globalement positif. Les Grecs de Sfax entretenaient de très bons rapports aussi bien avec les Tunisiens autochtones, musulmans ou juifs, qu’avec toutes les diverses communautés de la ville. Dans les années 1950, je pense pouvoir dire que nous jouissions pour la plupart d’une qualité de vie privilégiée et qu’aucun de nous ne pensait qu’il aurait un jour à quitter cette ville, ce beau pays où il se sentait si bien…

Et aujourd’hui?

La Communauté grecque de Sfax a disparu (à une exception près…). Deux raisons principales: le déclin du commerce de l’éponge naturelle, accéléré par une épidémie qui en a fait disparaître les bancs pendant plus d’une décennie et la nécessité de poursuivre ailleurs des études supérieures pour les plus jeunes. Ces causes ont été bien relevées par Habib Kazdaghli dans plusieurs publications et Antonis Chaldaios dans son ouvrage: «Histoire de la Communauté grecque de Tunisie» (en grec) dont j’ai fait la traduction française. La plupart des Grecs de Sfax se sont dirigés vers la France, en général sans la connaître, la nationalité française leur ouvrant droit à une aide au «rapatriement» ! D’autres ont fait le choix de la Grèce, malgré les difficultés d’adaptation qu’ils ont dû surmonter parfois dans cette «Mère Patrie» idéalisée.

Il n’y a plus de consulat grec à Sfax, depuis longtemps. Seule persiste aujourd’hui l’église des Trois Hiérarques, actuellement fermée. Erigée en 1892, elle a abrité le culte grec orthodoxe pendant près de cent ans. Sa toiture menaçant de s’effondrer, elle a été récemment sauvée de justesse, grâce à l’intervention active de Mgr Mélétios, évêque de Carthage.

Au total

.jpg) Si l’on retrouve chez tous les Grecs de Sfax, hier comme aujourd’hui, ce sentiment de triple appartenance, la proportion relative de chacune de ces trois composantes était différente pour chaque individu et a pu varier avec le temps. Mon père, arrivé à Sfax à l’âge de trente ans, était manifestement plus «grec» que ma mère, qui y était née et s’en trouvait plus « francisée » et même « arabisée » (elle parlait et lisait l’arabe tunisien). Lui s’adressait à nous plutôt en grec, elle, en français.

Si l’on retrouve chez tous les Grecs de Sfax, hier comme aujourd’hui, ce sentiment de triple appartenance, la proportion relative de chacune de ces trois composantes était différente pour chaque individu et a pu varier avec le temps. Mon père, arrivé à Sfax à l’âge de trente ans, était manifestement plus «grec» que ma mère, qui y était née et s’en trouvait plus « francisée » et même « arabisée » (elle parlait et lisait l’arabe tunisien). Lui s’adressait à nous plutôt en grec, elle, en français.

Mais l’identification est le résultat également d’un choix de l’individu qui peut varier selon l’âge et les circonstances de sa vie (Schnatter). Finalement, le nombre d’ancêtres de telle ou telle nationalité est moins important que la volonté de s’affirmer ou non comme membre d’un groupe (Kaurinkoski).

Pour ce qui me concerne, né en Tunisie, après avoir étudié et travaillé en France, j’ai voulu accomplir le rêve qui m’habitait de venir vivre en Grèce, pour y chercher mes racines, dans le souvenir des vacances d’autrefois. Le «droit du sang» m’a accordé la nationalité et j’ai choisi l’île de Lesbos pour ses millions d’oliviers, comme à Sfax. Par la suite, j’ai découvert que Barberousse, proclamé «sultan de Tunis» en 1534, était grec et natif du petit village de Paléokipos, à deux pas d’ici !…

Sous mes yeux scintille la mer qui baigne mes trois patries…La contemplant, je me sens pleinement Méditerranéen, Grec de sang, Français de tête et Tunisien de cœur !.

Dr Spiro Ampélas

Texte présenté par l’auteur par visioconférence, le vendredi 11 mars 2022, lors de la journée d’études organisée par le laboratoire du patrimoine de la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba sous le thème : «Tunisie-Grèce».