Tahar Bekri: Abdelwahhab Meddeb et la relecture de l’héritage culturel arabo-musulman

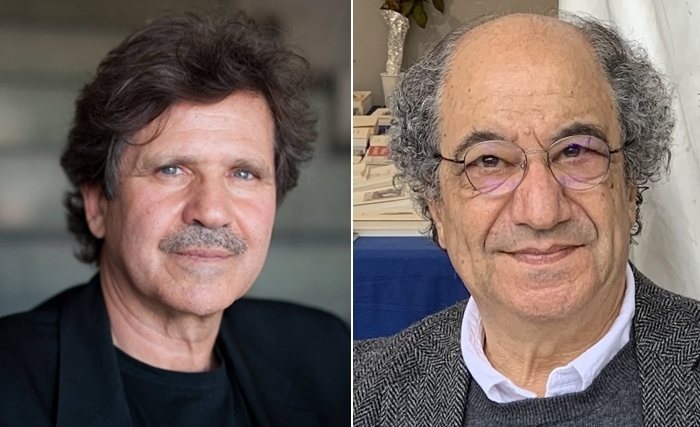

L’Université de Paris-Nanterre avait organisé le 7 mai 2015, une Rencontre consacrée à l’écrivain et penseur, Abdelwahhab Meddeb (1946-2014), qui fut Maître de conférences en littérature comparée dans la même université. Voici le texte de Tahar Bekri, poète et Maître de conférences honoraire à Paris-Nanterre, qui lui rend hommage.

Je ne peux soumettre à votre attention ces modestes réflexions sans évoquer, avec émotion, les derniers propos échangés au téléphone avec Abdelwahhab Meddeb sur son lit de maladie au sujet de son dernier article paru dans Le Monde (9 octobre 2014), «Le soufisme, un recours face au désastre». A. Meddeb, malgré sa grave maladie, luttait par sa plume et opposait à la violence de l’actualité et à la tourmente de l’islam radical, un islam de paix, de foi intérieure, apaisée et réconciliée avec elle-même. Voie qu’il n’a cessé de prôner depuis sa première œuvre, son roman, Talismano (paru en 1979, Ed. C. Bourgois).

C’est à cette même date que se déclenchait la révolution iranienne qui transforma l’Iran en République islamique. C’est à cette date également que commençait la guerre d’Afghanistan (1979-1989) contre l’Union soviétique, que commençait la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988) qu’on commençait à subir les effets de la compétition entre l’islam sunnite et l’islam chiite. En Algérie, comme ailleurs, la religion musulmane était prise en étau entre les luttes politiques et la montée de l’islam fondamentaliste et rigoriste. La chasse aux créateurs modernistes, progressistes, était devenue plus virulente et violente. En dépit de cela, l’œuvre de création qui rejetait la violence et l’intolérance se devait de ne pas participer aux discours idéologiques haineux, peu enclins au doute ou à l’interrogation responsable. L’œuvre se devait de chercher d’autres possibilités de réponses que celles érigées en dogme rigide et d’aller à la rencontre de questionnements moins obscurs, plus tolérants.

Aussi, Abdelwahhab Meddeb, avait-il rejoint, dans sa démarche créative (essai, roman, poésie) le courant que l’on appelle dans la culture arabe contemporaine, la lecture du tourath , concept arabe qui désigne l’héritage et patrimoine culturel, intellectuel, religieux, artistique, littéraire, etc. appartenant à la civilisation arabo-musulmane médiévale et classique, considérée comme l’âge d’or, avant la chute et la décadence qui commence avec la destruction de Bagdad par le Mongol, Hulagu, en 1258.

Depuis quelques décennies, des créateurs arabes, dans tous les domaines de l’esprit : pensée religieuse et philosophique, théâtre, cinéma, peinture, musique, littérature, relisent et revisitent avec exigence cet héritage afin de l’interroger, l’interpeller, non comme un legs important du passé, immuable et statique, mais pour y chercher des réponses possibles à la question de la modernité. Celle-là qui reste, me semble-t-il, la question essentielle et de toute importance, posée au monde arabo-musulman contemporain. Je ne parlerai pas ici du mouvement de la Nahdha arabo-musulmane, de cet éveil du 19ème siècle avec ses tentatives réformistes et modernistes apportées par Jamal-Eddine Al Afghani, Mohamed Abdoh, Rachid Ridha, de ce retour aux ancêtres médiévaux, « Les Salafs » comme sources et bases pour avancer dans l’Histoire, contre le début d’une hégémonie coloniale, européenne, expansionniste. Cette « renaissance » à la base de laquelle se trouve la volonté moderniste de Mehmet Ali en Egypte, afin de répondre à l’expédition de Bonaparte et au retard et à la léthargie du monde musulman.

Mon propos concerne plutôt le sursaut intellectuel qui est à l’œuvre depuis les années soixante du siècle dernier, au moins. Ce mouvement reprend possession d’un héritage culturel historique, riche et foisonnant, sur lequel se sont entassés des tas de poussière. L’héritage a été laissé pour compte à une historiographie officielle, loin de « l’ijtihad », l’effort de réflexion en matière de droit musulman, canonisé et qui s’est arrêté presque, depuis le 12ème siècle. Cette nouvelle attitude est de considérer qu’il n’y a pas de maîtrise possible du présent musulman sans une lecture attentive, critique du passé.

Je voudrais citer ici quelques exemples (parmi beaucoup d’autres) qui illustrent ce courant dans la création arabe contemporaine : le romancier égyptien, Jamal Al-Ghitani, dont presque toute l’œuvre, (traduite aux Ed. Seuil), s’inspire du soufisme, presque dans la plupart de ses thèmes: Zayni Barakât (1985), Le livre des illuminations (2005). C’est le cas aussi, du dramaturge marocain, Tayeb Saddiki dans ses pièces, Diwan Sidi Abderrahman al-Mejdoub et Maqamât Badii Ezzaman al Hamadhani. De même, pour l’œuvre de l’écrivain tunisien, Mahmoud Messaâdi dans Haddatha Abou Hourayra qâl (1973) (Ainsi parlait Abou Hourayra) (1996). Il en est ainsi de l’œuvre du dramaturge et nouvelliste tunisien, Ezzedine Madani dans ses pièces de théâtre, Thawrat az-zanj (La révolte des Noirs) et Thawret saheb al–himar (la révolte de l’homme à l’âne), (MTE, 1983), dan Taâzi Fatimiyya (Commémorations fatimides), etc. Récemment, le cinéaste tunisien, Nacer Khemir, après son film Le collier perdu de la colombe (1991) sur les traces du poète et théologien andalou, Ibn Hazm (994-1064), auteur du célèbre Tawq al-hamama (Le Collier de la Colombe), a réalisé récemment (2013), un film qui s’inspire de la vie du poète et philosophe soufi, Ibn Arabi (1165, Murcie - Damas, 1240) : « Looking for Muhyiddin ». Et si vous le permettez, telle a été aussi ma démarche dans l’écriture des recueils, Le Chant du roi errant, (L’Harmattan, 1985), consacré au poète arabe pré-islamique Imru’ul Qays , aussi Les chapelets d’attache (Amiot ,1993 ; L’Harmattan, 1994), sur les traces d’Ibn Hazm et plus récemment, Au souvenir de Yunus Emre (Elyzad, 2012) qui va à la rencontre, en Turquie, du grand chantre de l’amour soufi au 13ème s.

Il me semble qu’une grande partie de l’œuvre d’Abdelwahhab Meddeb, du moins, s’inscrit dans ce courant philosophique, poétique et littéraire et qui, avec l’érudition qu’on lui connait, développe, au-delà de son dialogue avec la pensée européenne et occidentale, un ancrage profond dans le « tourath ». Dans son recueil, Tombeau d’Ibn Arabi, (Noël Blandin 1987), d’abord. De la tradition mallarméenne du tombeau, il va sur les traces du grand soufi, Ibn Arabi (Murcie, 1165-Damas, 1240), auteur majeur inspiré par le « taçawwef », la mystique musulmane, immense chantre de la religion de l’amour. A. Meddeb réécrit par son recueil une parole qui rejette la religion musulmane utilisée comme dogme réducteur et figé, afin d’élaborer un parcours initiatique, une quête ontologique, habités par la recherche de la vérité. L’œuvre d’Ibn Arabi n’est pas inconnue en Europe et en Occident, et les textes qui lui sont consacrée sont nombreux et savants. Le mérite d’Abdelwahhab Meddeb, c’est de célébrer un grand esprit musulman tolérant, qui croit en « la religion de l’amour », par une parole poétique marquée par la modernité littéraire, face à un discours religieux rigide et intransigeant.

Je veux dire par là que la connivence avec la voie d’Ibn Arabi, est une parole qui tente de répondre, grâce à la tradition du Tombeau-célébration, à une vision religieuse littéraliste d’Ibn Hanbal (Bagdad, 780-855), l’un des grands jurisconsultes et docteurs de Loi de l’islam sunnite, qui réduit l’effort d’interprétation « profonde et cachée » du texte coranique et le limite au sens apparent, évident. Cette position est, comme vous le savez, reprise par Ibn Taymiyya (Harran, Turquie 1263-Damas 1320), devenue par la suite, le point d’appui de la pensée de Mohammed Ibn Abdelwahhab (Nejd, 1703-1792) en Arabie du 18ème Siècle. Sur quoi se base la doctrine officielle de l’Etat Saoudien.

Comment un écrivain moderniste, comme A. Meddeb, peut-il se suffire d’une vérité qui empêche les méandres (A. Meddeb animait la revue Dédale) de la vérité humaine dans ses troubles, ses doutes, ses contrastes, ses conflits intérieurs ? Faut-il rappeler ici que le soufisme est honni par l’islam fondamentaliste, jugé comme une confusion, une « bid’a », une hérésie, car la vérité humaine n’est pas à confondre avec la vérité divine. Que l’on se souvienne du sort réservé au poète Al-Hallaj et sa passion, (Diwan, trad. par Louis Massignon, Seuil, 1955), le procès qu’on lui a intenté. En réalité, relire et célébrer Ibn Arabi, pour Abdelwahhab Meddeb, est une voie soufie, certes, mais c’est surtout l’expression d’une vérité intérieure, une liberté de l’être. Jusqu’à son dernier ouvrage posthume, Instants soufis, (Albin Michel, 2015), A. Meddeb mettra en valeur la vie d’Ibn Arabi, le mystique de Konya, Jalal-Eddine Rûmi. Auparavant, il est allé à la rencontre de l’œuvre du Perse, Bastâmi (Bastam, 804-874) qu’il va traduire et commentera dans Les dits de Bistami, (Fayard, 1989). Les « Shatahâts » de Bastami, ces paroles de sagesse jubilatoire, jusqu’à l’extase, montrent jusqu’à quel point la vérité divine accapare l’homme et le possède, le ravit dans une captivité, en transe et inconsciente. C’est l’ébranlement extrême, jusqu’à perdre raison et identité. La poésie est-elle autre chose : présence dans l’absence, « âme en suspens », comme dit Louis Massignon à propos du soufisme? Remettre à l’ordre du jour l’œuvre de Bastami, c’est révéler que la sagesse est à la limite de la folie, dont l’histoire de la poésie est remplie. Cependant, la question légitime à poser à l’œuvre de Meddeb est : « La pensée soufie est-elle à opposer à la rationalité d’un Ibn Rochd/Averroès, par exemple ? ». Aussi, l’intérêt à Bastami, contredit-il celui de chercher l’équilibre entre Foi et Raison ou la poésie est-elle cette voie secrète, cachée, ce monde intérieur au déchiffrage difficile, à la clarté impossible ? C’est de l’ambiguïté, de l’inquiétude, que la vérité poétique tire sa gestation, son errance, sa course vers l’inconnu. Dans le vaste univers, le poème ne peut guérir de sa douleur métaphysique, ne peut que poursuivre le voyage dans ses migrations et ses haltes méditatives.

Et c’est Al Niffari, (Né à Niffar, mort en 965) , considéré comme l’un des premiers soufis en Mésopotamie, auteur en arabe de poèmes spirituels et mystiques traçant la voie qui mène à Dieu dans son Kitab al-mawâqif (Le livre des haltes ou Stations, trad. par Mohammed Oudaimah, Arfuyen, 1982) qu’Abdelwahheb Meddeb emprunte le titre de son ouvrage, Les 99 stations de Yale, (Fata Morgana, 1995). Il s’agit de méditer sur la différence des lieux, des états, des séjours. De New York à l’Irak, la pause est dans la permanence humaine, jalon à la méditation et la quête de soi. A. Meddeb rejoint également, avec son texte Les 99 stations de Yale, le grand résistant algérien, l’Emir Abdelkader (1808, Mascara-1883, Damas), auteur d’écrits spirituels, soufis et un autre Kitab al mawâqif (Le livre des haltes, trad. Michel Lagarde, Brill, 2000). Par ce livre, Meddeb situe son écriture dans la tradition musulmane qui attribue 99 qualités à Dieu. Et toujours dans cette relecture du tourath/héritage, Abdelwahhab Meddeb publie en 1992, La Gazelle et l’enfant (Sindbad). Il s’agit d’une pièce de théâtre, peut-être est-elle l’unique pièce dans son œuvre, riche et abondante, où il développe le mythe de l’homme seul sur une île déserte. Je ne penserai pas tout de suite à Daniel Defoe et son Robinson Crusoé (1719) mais à l’Andalou, Ibn Tofayl (1110-1185) et son roman philosophique Hayy Ibn Yaqdhân (Trad. en latin dès 1671, trad. Léon Gauthier, Imprimerie Orientale, Alger 1900, rééd. Papyrus, Paris, 1983). Faut-il rappeler ici que l’œuvre d’Ibn Tofayl est dans le sillage de l’œuvre philosophique du même titre (trad. Henri Corbin) d’Ibn Sinâ/Avicenne (980-1037). « Le Vivant fils du vigilant » est un conte soufi où il est question d’un homme qui découvre un monde inconnu face à un vieillard éternellement jeune, Hayy Ibn Yaqdhân. Dans ce conte, nous apprenons que la Sagesse ancienne est à la recherche d’un idéal, que l’illumination permet d’atteindre l’Unité divine, mais qu’elle ne s’oppose nullement au raisonnement philosophique. La pensée selon Ibn Sinâ permet une assimilation de la sagesse.

Dans l’ouvrage, Le Récit de l’exil occidental (Fata Morgana, 1993) du philosophe mystique persan, Sohrawardi (Sohrawardi, 1155 – Alep, 1191), traduit initialement par Henri Corbin, que Meddeb retraduit et commente, il publie son propre texte « L’autre exil occidental », dans lequel il rappelle comment « Le théosophe persan fut tué à Alep, à l’âge de trente-six ans par Salah-Eddine Al Ayoubi/Saladin pour hérésie et blasphème » (pour avoir renié la fin de la prophétie, semble-t-il).

D’Ibn Arabi à Ibn Sinâ/Averroes en passant par Bastami, Al Niffari et Sohrawardi et bien d’autres, dans la civilisation musulmane qu’il relit et réécrit, Abdelwahhab Meddeb rejoint-il les propos du Mexicain, Octavio Paz : « Un jour, j’ai découvert que je n’avançais pas, mais que je revenais au point de départ : la quête de la modernité était une descente vers les origines . »

Mais la voie soufie est-elle juste une descente vers les origines ?

Plus qu’une relecture du tourath, la démarche de A. Meddeb est une volonté de puiser dans cet héritage un message de beauté et de paix, opposé à ceux qui accaparent violemment la foi musulmane et la soumettent à leur projet politique rétrograde et destructeur. Tant d’oeuvres de l’esprit dans la culture arabo-musulmane donnent à l’humanité des aspects magnifiques de tolérance et d’élévation esthétique, qui n’a laissé de côté, ni la pureté musicale, ni l’art de la calligraphie et du signe, ni celui de l’architecture, des arts auxquels A. Meddeb a consacrés des textes et parfois des ouvrages.

Je voulais vous faire part d’une dimension de l’oeuvre de Meddeb qui n’a cessé d’interpeller les créateurs arabes et musulmans à savoir, la quête de la modernité que je considère personnellement comme un devoir intellectuel historique.

Permettez-moi, enfin, de conclure en citant A. Meddeb lui-même en parlant de Sohrawardi : « Ce météore éclaire la cohorte des hérésiarques, poètes, penseurs, exilés, étrangers, affrontant le désastre pour naître. Ce sont eux qui avaient entretenu la braise de l’esprit continuant de luire en langue arabe. Par-delà son amnésie et sa propension à mépriser l’ailleurs et l’ancien, le siècle s’illuminerait en empruntant parfois son feu à leur inextinguible foyer.»