La justice tunisienne avant 1956 : de la Driba au Palais de Justice

.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Par un trait propre aux sociétés orientales d’ancien régime, la justice d’époque beylicale husseïnite se distinguait par deux aspects essentiels : le rôle primordial du prince au nom du principe de la justice retenue et la cohabitation de diverses institutions (le prétoire du bey lui-même, du dey et d’autres magistrats politico-militaires, juridiction des caïds, justice religieuse musulmane et rabbinique, tribunaux consulaires, tribunal des métiers et du commerce, la justice des syndics (amines) des différentes professions et de l’agriculture. A partir du milieu du XIXe siècle, la prise de conscience d’une nécessaire modernisation conduisit à l’adoption de tribunaux séculiers venus se superposer à l’ancienne organisation. Ils n’eurent d’ailleurs à exercer que durant une courte période, c’est-à-dire de 1861 à 1864.

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - Par un trait propre aux sociétés orientales d’ancien régime, la justice d’époque beylicale husseïnite se distinguait par deux aspects essentiels : le rôle primordial du prince au nom du principe de la justice retenue et la cohabitation de diverses institutions (le prétoire du bey lui-même, du dey et d’autres magistrats politico-militaires, juridiction des caïds, justice religieuse musulmane et rabbinique, tribunaux consulaires, tribunal des métiers et du commerce, la justice des syndics (amines) des différentes professions et de l’agriculture. A partir du milieu du XIXe siècle, la prise de conscience d’une nécessaire modernisation conduisit à l’adoption de tribunaux séculiers venus se superposer à l’ancienne organisation. Ils n’eurent d’ailleurs à exercer que durant une courte période, c’est-à-dire de 1861 à 1864.

Il est utile de rappeler à ce propos que lors du soulèvement de 1864, une des principales revendications des insurgés était la suppression des nouvelles cours de justice au bénéfice de la justice rapide et sans appel rendue personnellement par le bey ou ses représentants. De sorte qu’en 1881, lorsque la France occupa la Tunisie, l’organisation judiciaire était revenue à son schéma initial. Le protectorat n’allait cependant pas tarder à ajouter à la situation existante une structure judiciaire parallèle en supprimant les tribunaux consulaires et en créant, en 1883 une justice civile (tribunal de grande instance de Tunis puis dans d’autres villes) composée de magistrats français nommés par le président de la République sur proposition du Garde des sceaux. La compétence de ces tribunaux s’exerçait sur les justiciables de nationalité française et d’autres nationalités, y compris les sujets du bey chaque fois qu’un Français était demandeur ou défendeur. Le souci de rationaliser l’exercice de la justice beylicale donna lieu à une série de réformes qui aboutirent à la mise en place d’une justice séculière tunisienne placée sous l’autorité de l’Etat beylical mais contrôlée par des hauts fonctionnaires français. La justice religieuse, à laquelle l’administration du protectorat se garda bien de toucher, continua de relever du Bey et de son Premier ministre. En mars 1896, furent créés les tribunaux régionaux de Sfax, Gabès et Gafsa puis de Sousse, Kairouan, Béja et du Kef. Tunis disposait du tribunal dit de la Driba (parce que ce tribunal siégeait dans l’ancien prétoire «driba» de la défunte institution du Dey). Les magistrats étaient exclusivement tunisiens, mais les autorités du protectorat confièrent le ministère public à des Français appelés «commissaires du gouvernement» assistés de magistrats tunisiens appelés «substituts du Commissaire du gouvernement». A Tunis existait aussi une juridiction supérieure civile et pénale auprès du Premier ministre, d’où son nom d’Ouzâra. Elle faisait aussi fonction de cour d’appel.

Un tribunal mixte immobilier fut créé en 1886, en vertu de la loi foncière du 1er juillet 1885. Il présentait l’originalité d’être la seule juridiction composée de magistrats français et de magistrats tunisiens spécialistes du droit musulman et donc issus de la Grande mosquée Zitouna. La présence de ces derniers était d’autant plus indispensable que de nombreuses propriétés avaient le statut de fondations perpétuelles à dévolution finale pieuse (habous ou wakf), donc régies par la charia. Au demeurant, les dossiers relatifs aux propriétés privées elles-mêmes devaient être examinés à la lumière des règles des partages successoraux fixées par la charia.

Dans un souci de rationalisation de la justice, des textes juridiques furent promulgués, tels que le Code des obligations en 1906, le Code de procédure civile en 1910, le Code pénal en 1913 et le Code de procédure pénale en décembre 1921. Une autre réforme fut la création du ministère tunisien de la justice (Wizârat al ‘Adliyya) le 26 avril 1921. Conformément à la logique coloniale du protectorat, les titulaires de ce portefeuille étaient flanqués d’un haut fonctionnaire français qui portait le titre de Délégué à la justice tunisienne. Le ministère avait autorité sur l’ensemble des juridictions séculières et religieuses à l’exception, bien entendu, des tribunaux français. Dans ses mémoires parues en1972, sous le titre Au fil de ma vie, l’ancien haut fonctionnaire et Premier ministre Mohamed-Salah Mzali écrit : «Jusqu’en 1921, la Tunisie était sous le régime de la justice retenue. Les tribunaux supérieurs écoutaient les parties et transmettaient des propositions qui servaient de base au jugement rendu par le bey. Le 26 avril de cette année, le Souverain renonça à ce privilège et adopta le principe de la justice déléguée.»

Dans un souci de rationalisation de la justice, des textes juridiques furent promulgués, tels que le Code des obligations en 1906, le Code de procédure civile en 1910, le Code pénal en 1913 et le Code de procédure pénale en décembre 1921. Une autre réforme fut la création du ministère tunisien de la justice (Wizârat al ‘Adliyya) le 26 avril 1921. Conformément à la logique coloniale du protectorat, les titulaires de ce portefeuille étaient flanqués d’un haut fonctionnaire français qui portait le titre de Délégué à la justice tunisienne. Le ministère avait autorité sur l’ensemble des juridictions séculières et religieuses à l’exception, bien entendu, des tribunaux français. Dans ses mémoires parues en1972, sous le titre Au fil de ma vie, l’ancien haut fonctionnaire et Premier ministre Mohamed-Salah Mzali écrit : «Jusqu’en 1921, la Tunisie était sous le régime de la justice retenue. Les tribunaux supérieurs écoutaient les parties et transmettaient des propositions qui servaient de base au jugement rendu par le bey. Le 26 avril de cette année, le Souverain renonça à ce privilège et adopta le principe de la justice déléguée.»

Le premier titulaire du nouveau ministère fut Tahar Khérédine, ancien dignitaire ottoman et fils du ministre réformateur Khérédine. Jusqu’en 1956, ses successeurs furent Ali Sakkat en 1934, Salem Snadli en 1935, Abdeljelil Zaouche en 1936, Salah Farhat de janvier à mai 1943, auquel succéda Habib Djellouli jusqu’en 1947 puis le cheikh- el- islam Mohamed El Aziz Djaït. En 1950, Salah Ben Youssef, secrétaire général du Néo-Destour, prend le portefeuille de la justice au sein du ministère dit «de négociations» présidé par Mhammed Chénik. Sadok Djaziri est nommé en 1952, puis Tahar Lakhdhar (mars-juin 1954), Sadok Mokaddem (7 août 1954 - 7 septembre 1955), Moussa-El Kadhem Ben Achour en 1955, et en avril 1956, au sein du premier gouvernement de la Tunisie indépendante, Ahmed Mestiri.

Ce n’est qu’en 1956, sous le règne de Mohamed-El Amine Pacha Bey et à l’initiative du Premier ministre Habib Bourguiba, que la justice fut réorganisée de fond en comble avec la suppression pure et simple des tribunaux religieux, la tunisification complète et l’unification de la justice sous la tutelle du ministère de la Justice. Le 6 juillet 1957, le président Bourguiba inaugurait en grande pompe le Palais de Justice du Boulevard Bab-Benat qui abritait jusque-là le tribunal civil français. Expression du caractère autoritaire du nouvel État, on désigna un Procureur général de la république et l’on constitua une juridiction d’exception, la Haute Cour.

Etant donné la complexité du sujet, on voudra bien nous excuser de consacrer le présent article à une présentation de la seule justice religieuse musulmane, aujourd’hui disparue, mais qui fut si importante jadis et dont l’impact sur l’évolution de la pensée juridique et des institutions ne s’est pas complètement estompé.

Fondée en 1705, la dynastie des beys husseïnites (1705-1957) héritait de traditions politiques et judiciaires qui, au-delà de la conquête ottomane de 1574, remontait à l’époque hafside (XIIIe-XVIe siècle). Les souverains de cette dynastie médiévale régnaient sur un pays indépendant qui, après s’être débarrassé de la tutelle de l’empire almohade, adopta pour seule école juridique, le malékisme. Le premier magistrat était le cadi el Jamâ’a ou Premier cadi. La justice religieuse était placée sous son autorité et il relevait directement du sultan hafside. Outre son rôle de juge en chef, ce grand cadi avait des attributions étendues telles que le contrôle des métaux précieux et de la monnaie ainsi que la tutelle des notaires. Sous l’autorité du cadi el jamâ’a, et à Tunis même, existaient des cadis spécialisés tels que le cadi el farîdha qui était chargé de veiller à la bonne gestion du Trésor public (Bayt al mâl), le cadi el ankiha, en charge des affaires matrimoniales, le cadi el ahilla, dont la fonction était de confirmer tous les mois l’apparition du croissant lunaire ou encore le cadi el asker qui jugeait les litiges survenant au sein des troupes. Dans les villes de l’intérieur, les juges étaient les délégués du cadi el jamâ’a de Tunis. Les autres magistrats du premier rang étaient les muftis, jurisconsultes qui, le cas échéant, éclairaient de leurs lumières le sultan, les cadis et l’ensemble de la communauté musulmane. Les plus célèbres furent Ibn Arafa (mort en 1400) et son élève El Bourzouli (m. en 1440).

Cet équilibre doctrinal, juridique et institutionnel fut rompu au moment de la conquête turque de 1574. Le rite sunnite hanéfite dont se réclamaient les sultans ottomans prit dès lors, et malgré le faible nombre de ses adeptes, rang de rite officiel et prééminent sur la vieille terre malékite d’Ifriqiya. Certes, cette école juridique avait existé, jadis, aux côtés du malékisme, mais elle disparut après la chute des émirs aghlabides en 909.

Sous la domination ottomane, le cadi de Tunis était toujours le premier personnage religieux de la nouvelle province mais il n’était plus malékite ni surtout autochtone. Il était désigné par le Cheikh- el-islam de Stamboul, et affecté à Tunis pour une durée limitée. Humiliation supplémentaire, les magistrats malékites tombaient au rang d’assistants et de suppléants du cadi que l’on appelait officiellement effendî, cependant que des attributions judiciaires furent  données à des dignitaires politico-militaires tels que le dey, l’agha des janissaires et le gouverneur de la citadelle de la Kasbah. Cette situation se prolongea sous la première dynastie beylicale des mouradites (XVIIe s.) et ce n’est qu’à l’avènement des beys husseïnites qu’une évolution qui allait se prolonger jusqu’au XXe siècle vit le jour. Husseïn Bey Ben Ali et ses successeurs eurent à cœur de réformer et réorganiser la justice. Rapidement, le nouveau maître du pays interdit au Dey d’exécuter les peines capitales prononcées par l’Effendi. A ce dernier on interdit de juger selon la loi du talion, sauf en présence des muftis. D’une façon générale, les sentences graves ne purent dorénavant être appliquées que sur ordre formel du Bey. Progressivement, le Dey ou Daoulatli, naguère puissant, tomba, selon l’expression de l’historien Robert Brunschvig, «au rang d’un magistrat urbain sans grand pouvoir». Si à Tunis même, il y avait toujours, sous le règne de Husseïn Ben Ali, un cadi-Effendi, HusseÏn créa au Bardo, devenu le siège du pouvoir, le poste de cadi malékite et un juge appartenant à ce rite en qualité de cadi du Camp. Bien entendu, le Bey était non seulement le chef suprême de la magistrature mais rendait lui-même la justice en son prétoire du Bardo. Il pouvait même retirer aux autorités religieuses l’examen de l’affaire pour la juger lui-même en vertu du principe de la justice retenue et déléguée par lui. Le recours du Prince à la siyâsa shar’iya (entendez une justice expéditive fondée sur des présomptions et avec l’emploi de la torture en cas de brigandage ou de rébellion) était fréquent et, plus tard, le petit-fils de Hussein, Hammouda Pacha (1782-1814), comme d’autres princes musulmans, allait obtenir en la matière la bénédiction des oulémas au nom de l’impératif de l’ordre public sous la forme d’une épître rédigée par le cheikh Mohamed b. Hussein Bayram sur ce thème.

données à des dignitaires politico-militaires tels que le dey, l’agha des janissaires et le gouverneur de la citadelle de la Kasbah. Cette situation se prolongea sous la première dynastie beylicale des mouradites (XVIIe s.) et ce n’est qu’à l’avènement des beys husseïnites qu’une évolution qui allait se prolonger jusqu’au XXe siècle vit le jour. Husseïn Bey Ben Ali et ses successeurs eurent à cœur de réformer et réorganiser la justice. Rapidement, le nouveau maître du pays interdit au Dey d’exécuter les peines capitales prononcées par l’Effendi. A ce dernier on interdit de juger selon la loi du talion, sauf en présence des muftis. D’une façon générale, les sentences graves ne purent dorénavant être appliquées que sur ordre formel du Bey. Progressivement, le Dey ou Daoulatli, naguère puissant, tomba, selon l’expression de l’historien Robert Brunschvig, «au rang d’un magistrat urbain sans grand pouvoir». Si à Tunis même, il y avait toujours, sous le règne de Husseïn Ben Ali, un cadi-Effendi, HusseÏn créa au Bardo, devenu le siège du pouvoir, le poste de cadi malékite et un juge appartenant à ce rite en qualité de cadi du Camp. Bien entendu, le Bey était non seulement le chef suprême de la magistrature mais rendait lui-même la justice en son prétoire du Bardo. Il pouvait même retirer aux autorités religieuses l’examen de l’affaire pour la juger lui-même en vertu du principe de la justice retenue et déléguée par lui. Le recours du Prince à la siyâsa shar’iya (entendez une justice expéditive fondée sur des présomptions et avec l’emploi de la torture en cas de brigandage ou de rébellion) était fréquent et, plus tard, le petit-fils de Hussein, Hammouda Pacha (1782-1814), comme d’autres princes musulmans, allait obtenir en la matière la bénédiction des oulémas au nom de l’impératif de l’ordre public sous la forme d’une épître rédigée par le cheikh Mohamed b. Hussein Bayram sur ce thème.

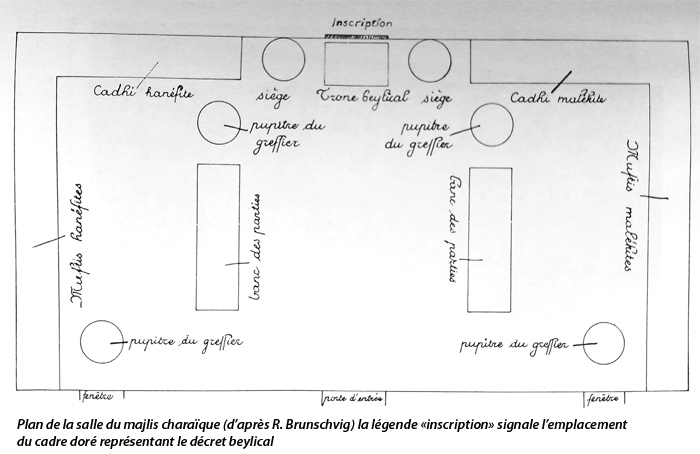

En 1856, le Majlis charaï ou Conseil de la magistrature, organisé en deux chambres malikite et hanéfite, fut installé sur ordre de Mhammad Pacha Bey dans l’ancien quartier général ou dîwân des janissaires lorsque ce corps militaire fut dissous. Le Majlis charaï (ou, comme on l’appela aussi, el Dîwân) continuait cependant de refléter la prééminence du rite hanéfite – rite de la famille husseïnite– sur le malékisme, étant donné que ce conseil était placé sous l’autorité du bâsh-mufti hanafî ou cheikh- el islam. En revanche, le cadi mâlikî de Tunis exerçait de plus larges prérogatives que son homologue de l’autre rite, lequel connaissait essentiellement des affaires de habous. Les jugements du cadi étaient cependant susceptibles de révision à la demande d’un justiciable ou de son défenseur (que l’on appelait oukîl) devant le conseil du chara. Qualifié parfois de cadi el jamâ’a ou encore cadi el Hâdhira, le magistrat malikite de la capitale était celui de l’écrasante majorité de la population. Aussi ses prérogatives s’étendaient-elles à l’ensemble du territoire et il jouait le rôle d’autorité de contrôle sur l’ensemble des cadis de l’intérieur. Il ne manquait pas de tancer, à l’occasion, les muftis de villes aussi importantes que Sousse, Sfax ou Kairouan. Dans une série de 300 documents d’archives familiales que nous avons eu l’occasion d’étudier naguère, et relatifs à la correspondance entre les dignitaires religieux de Tunis et les magistrats de l’intérieur, nous avions rencontré de nombreux passages dont celui-ci, tiré d’une lettre au ton comminatoire adressée le 24 ramadan 1248/ 1832-1833 par l’effendi de Tunis sur ordre du cadi malékite aux muftis et cadi d’une ville de l’intérieur. On y lit notamment : «Les agissements blâmables de votre cadi n’ont pu se produire que parce que votre doyen [le premier mufti] n’a pas ramené cette personne dans le droit chemin. (…) Il ne vous reste plus qu’à vous entraider pour le triomphe de la vertu et de la piété et à résoudre cette affaire conformément au jugement du cheikh cadi malékite de Tunis. (…) cessez de mêler les rancœurs à la religion d’Allah car la juste connaissance de la science juridique [et son application équitable] est une responsabilité redoutable.». A ce propos, la prévarication et la corruption, malheureusement si répandues et si vivaces dans nos pays d’Orient, n’épargnaient guère le milieu judiciaire. Des plaintes arrivaient en haut lieu accusant certains cadis et muftis ainsi que des auxiliaires de justice. Les beys eurent ainsi au moins à deux reprises au XIXe siècle à remettre de l’ordre dans la profession des notaires et à ordonner au bâsh-mufti de révoquer les charlatans et autres faussaires. Face à ces réalités, la population n’était pas dupe. On rapporte qu’un caïd-gouverneur du Cap Bon ayant été destitué, un cadi du nom de Menzeli proposa au Bey d’assurer l’intérim tout en exerçant sa judicature. Une chansonnette fut alors reprise sur toutes les lèvres : «Ô Menzeli, remplis-toi bien les poches : cadi, le matin, caïd le soir!»

Au plan social, la structuration de l’institution judiciaire s’accompagna de la constitution de familles dont les membres se succédaient, quasiment de père en fils, aux postes de l’enseignement religieux et de la magistrature. Les Adhoum, Essadam, à Kairouan, les Hedda, Ghanouchi, de Sousse, les Fourati, les Charfi de Sfax, pour ne citer que ces exemples. A Tunis, capitale politique et intellectuelle, le renouvellement des élites était plus fréquent. C’était surtout dans le milieu hanéfite, peu «concurrentiel», que l’accaparement des dignités judiciaires et des postes d’enseignant était le plus net : ainsi du cas des Bayram mais aussi des Belkhodja. Si, chez les malékites, les Ennaïfar donnèrent, aux XIXe et XXe siècles, de nombreux professeurs, muftis et cadis, toutefois, de brillants sujets issus de milieux modestes ou de petites villes de l’intérieur parvenaient régulièrement au sommet de la hiérarchie religieuse et judiciaire tels les cheikhs Isma’îl el Temimi, Ibrahim Al Riahi, Mohamed Chédli Ben Salah ou Salem Bouhajeb.

Concernant le déséquilibre longtemps maintenu en faveur des hanéfites, il fallut attendre l’année 1932 pour assister à un changement de taille au profit des malékites, lorsque le cheikh Mohamed-El Tahar Ben Achour, professeur, cadi puis bâsh-mufti à l’immense prestige, fut élevé par Ahmed II Pacha Bey à la dignité de Cheikh- el- islam l’année même où il fut nommé cheikh-recteur de la Grande mosquée en remplacement de la direction collégiale. Au sein du Conseil charaïque, les deux chambres eurent dès lors chacune, et sur un pied d’égalité, leur cheikh- el- islam.

Sous le protectorat, la justice religieuse fut protégée de toute ingérence française et demeura une institution relevant uniquement du Bey et de son Premier ministre. A partir de 1921, le ministre de la Justice eut, bien sûr, son mot à dire puis les choses restèrent en l’état jusqu’au 3 août 1956, lorsque Habib Bourguiba, alors puissant Premier ministre du bey abolit la justice religieuse. On continua de s’inspirer partiellement de la charia et beaucoup de magistrats étaient issus de la Grande mosquée, mais il n’y eut plus qu’une justice séculière organisée selon le modèle français. De l’ancienne organisation, le nouvel ordre politique ne garda que la dignité de mufti et l’on assista à la disparition de l’auguste titre de Cheikh- el- islam et l’adoption du titre de Muftî al diyâr al tûnisiyya en vertu du décret du 28 février 1957. Ce dignitaire, conseiller de l’Etat aux affaires religieuses, était consulté par les particuliers et par les autorités sur tel ou tel aspect du droit musulman. Au moment de la crise de Ramadan-février 1960 qui opposa le Président Bourguiba au mufti Mohamed-El Aziz Djaït et au recteur Mohamed-El Tahar Ben Achour, le pays resta même sans jurisconsulte religieux jusqu’au 6 avril 1962, date à laquelle le cheikh Mohamed-El Fadhel Ben Achour (fils de Mohamed- El Tahar et gendre de Djaït) fut nommé mufti de la république et doyen de la faculté de théologie (kouliyyat al charîa wa ouloum al dîn).

Mohamed-El Aziz Ben Achour