Soufisme et résistance: L’épopée des Chebbiya

Parmi les familles emblématiques de l’identité tunisienne, celle des Chebbiya occupe une place de choix. Si de nos jours, la figure illustre du grand poète Abou al Kacem Chebbi (1909-1934) domine l’histoire de cette vaste famille qui a donné et continue de donner au pays de nombreux hommes de loi, universitaires et hauts fonctionnaires ainsi que des hommes politiques (dont les ministres Lamine, Ali, Ahmed-Néjib et Lazhar El Karoui), peu de gens savent qu’il y a de cela un demi-millénaire, les ancêtres des Chebbiya jouèrent un rôle culturel, social et politique important dans une Ifriqiya devenue le théâtre d’un affrontement entre les deux grandes puissances du temps, l’Espagne catholique et la Turquie ottomane, sur fond de décomposition de l’Etat hafside.

.jpg) Ahmed Ben Makhlouf Chebbi, le fondateur, naquit vers 1430 à La Chebba, village du littoral tunisien situé à une trentaine de kilomètres de Mahdia. Il suivit un cursus conforme aux usages de l’époque, c’est-à-dire en pérégrinant dans le but de bénéficier de l’enseignement de tel ou tel maître réputé. Il se rendit ainsi à Tunis où il suivit les cours des oulémas et obtint des ijâza-s, c’est-à-dire des certificats de transmission du savoir qui, dans la tradition académique du monde musulman, donnaient le droit à leur titulaire d’enseigner. D’un tempérament enclin au mysticisme, il rencontra, durant son séjour à Tunis, le célèbre Sidi Ben Arous mais –rapporte la tradition - ce saint excentrique suscita la réserve de Chebbi. Après avoir quitté Tunis, il s’installa à Ksour Essaf où il se mit au service du saint Ali Mahjoub. Son initiation soufie achevée, son maître lui recommanda de se fixer à Kairouan. Dans cette auguste cité où dominaient de vieilles lignées d’oulémas réputés et de mystiques vénérés, il n’était pas facile pour un étranger de s’imposer. Il commença donc par animer un oratoire de quartier connu sous le nom de masjid al Dârounî où il dirigea la prière et dispensa son enseignement. La clarté de sa méthode et son enseignement mystique, étroitement lié à l’islam sunnite dominant, rendaient ses cours accessibles au plus grand nombre. Sa réputation de docte et saint personnage – ponctuellement entretenue par ses karâmet (prodiges) - dépassa bientôt les limites de son quartier et de la ville pour atteindre les tribus de la steppe tunisienne. Sa Tarîqa (règle soufie), sans doute dérivée de celle de Sidi Belhassen Chedli, était en tout cas conforme au soufisme d’Abou al Qâcim Jounayd (830-910), c’est-à-dire réfractaire à toute extravagance mystique et fondée sur la scansion du Coran et l’enseignement de son message, conformément à la Tradition du Prophète et à la charia. Si la règle chebbiya était accessible à tous, le soufisme du cheikh Ahmed, tel qu’il apparaît dans ses épîtres regroupées dans l’ouvrage intitulé Majmû’ alFadhâ’il se distinguait aussi par sa dimension philosophique, au sens où cette discipline était entendue au Moyen Âge.

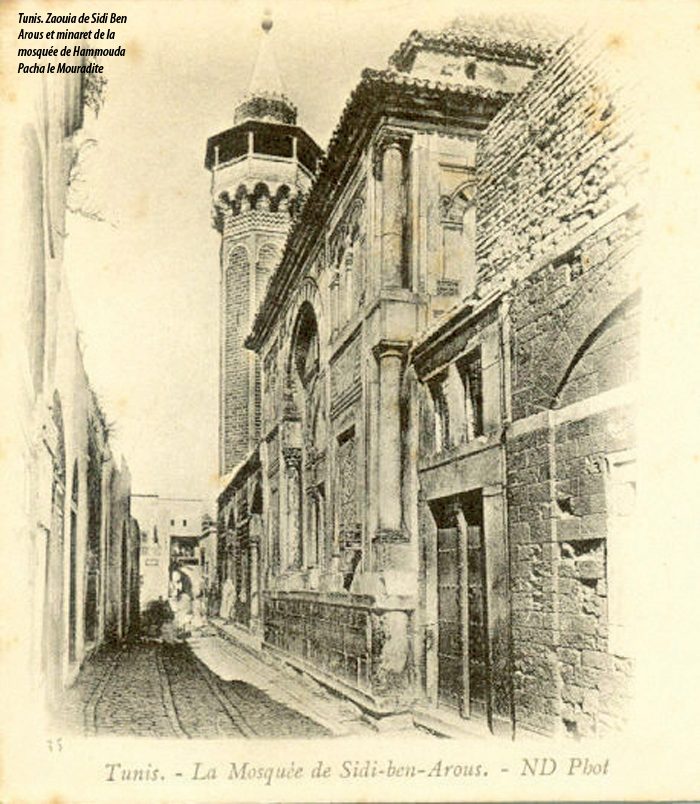

Ahmed Ben Makhlouf Chebbi, le fondateur, naquit vers 1430 à La Chebba, village du littoral tunisien situé à une trentaine de kilomètres de Mahdia. Il suivit un cursus conforme aux usages de l’époque, c’est-à-dire en pérégrinant dans le but de bénéficier de l’enseignement de tel ou tel maître réputé. Il se rendit ainsi à Tunis où il suivit les cours des oulémas et obtint des ijâza-s, c’est-à-dire des certificats de transmission du savoir qui, dans la tradition académique du monde musulman, donnaient le droit à leur titulaire d’enseigner. D’un tempérament enclin au mysticisme, il rencontra, durant son séjour à Tunis, le célèbre Sidi Ben Arous mais –rapporte la tradition - ce saint excentrique suscita la réserve de Chebbi. Après avoir quitté Tunis, il s’installa à Ksour Essaf où il se mit au service du saint Ali Mahjoub. Son initiation soufie achevée, son maître lui recommanda de se fixer à Kairouan. Dans cette auguste cité où dominaient de vieilles lignées d’oulémas réputés et de mystiques vénérés, il n’était pas facile pour un étranger de s’imposer. Il commença donc par animer un oratoire de quartier connu sous le nom de masjid al Dârounî où il dirigea la prière et dispensa son enseignement. La clarté de sa méthode et son enseignement mystique, étroitement lié à l’islam sunnite dominant, rendaient ses cours accessibles au plus grand nombre. Sa réputation de docte et saint personnage – ponctuellement entretenue par ses karâmet (prodiges) - dépassa bientôt les limites de son quartier et de la ville pour atteindre les tribus de la steppe tunisienne. Sa Tarîqa (règle soufie), sans doute dérivée de celle de Sidi Belhassen Chedli, était en tout cas conforme au soufisme d’Abou al Qâcim Jounayd (830-910), c’est-à-dire réfractaire à toute extravagance mystique et fondée sur la scansion du Coran et l’enseignement de son message, conformément à la Tradition du Prophète et à la charia. Si la règle chebbiya était accessible à tous, le soufisme du cheikh Ahmed, tel qu’il apparaît dans ses épîtres regroupées dans l’ouvrage intitulé Majmû’ alFadhâ’il se distinguait aussi par sa dimension philosophique, au sens où cette discipline était entendue au Moyen Âge.

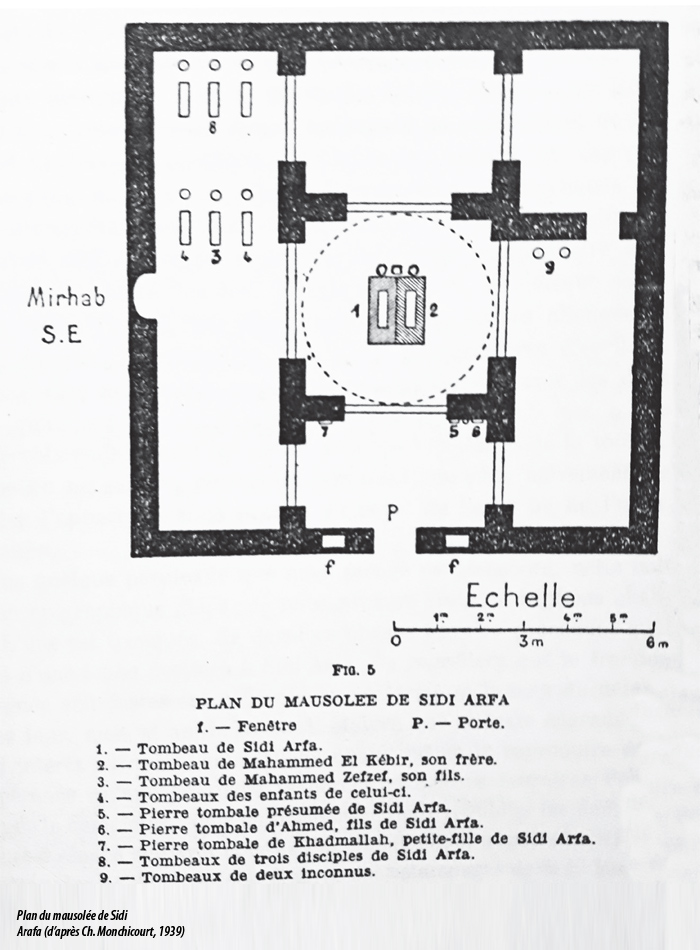

Après des débuts difficiles dans un environnement marqué par l’hostilité des personnages établis– en particulier les chefs du sanctuaire de Sidi Abid El Ghariani - le cénacle de Sidi Ahmed Ben Makhlouf réussit à évoluer rapidement en un mouvement religieux basé en milieu citadin, certes, mais orienté massivement vers le monde rural par l’enracinement dans les tribus bédouines. A la mort du cheikh Ben Makhlouf survenue en 1482, la confrérie chebbiya disposait déjà d’une base solide et de ressources importantes. Son fils Mohamed El Kébir lui succède mais il décède peu après. Sidi Arafa, un autre fils du cheikh, prend la tête de la confrérie en 1485. Il accroît son influence en établissant des liens solides avec de puissantes tribus du centre et de l’ouest du royaume hafside.

A partir de 1534-35, les difficultés du pouvoir hafside et la compétition entre Espagnols et Ottomans sur le sol tunisien allaient donner à la confrérie bien plus qu’un nouvel élan: la métamorphose d’un mouvement soufi en un mouvement politique hostile aux émirs hafsides et à l’occupant étranger, qu’il fût chrétien ou musulman. L’exemple de cette confrérie administre la preuve que les autochtones d’Ifriqiya ne furent pas que les spectateurs passifs du duel hispano-ottoman mais des acteurs avec lesquels il fallut bien compter. Cette mutation d’une congrégation soufie en une organisation à la fois religieuse, politique et militaire s’accomplit sous l’égide de Sidi Arafa. Cheikh soufi vénéré mais aussi meneur d’hommes, il sut en effet mettre le dévouement des adeptes de la confrérie au service de la lutte contre le pouvoir hafside accusé de collusion avec les Espagnols. On se rappelle, en effet, (Leaders, octobre 2016) que l’émir Moulay Hassan, menacé par les Ottomans qui avaient pris La Goulette en 1535 et incapable de se tirer d’affaire par les seuls moyens de son Etat, sollicita l’aide de Charles Quint. Revenu avec les troupes de l’empereur, il provoqua le mécontentement et le mépris de ses sujets. A Kairouan, Sidi Arafa, qui avait réussi à chasser la garnison hafside grâce à l’appui des soldats turcs entrés dans la ville en 1534, suscita, quatre ans plus tard - dans des circonstances demeurées obscures - une insurrection urbaine qui aboutit au repli des Ottomans hors de la cité. Débarrassé de cette tutelle de fait, il fonda un émirat qui, sous son autorité puis, après sa mort en 1542, sous celle de son neveu Mohamed ben Abi Taïeb, allait gouverner Kairouan et son territoire de 1538 à 1557. La clé de voûte de la confrérie devenue une principauté était constituée par l’alliance avec les puissantes tribus qui évoluaient dans un espace qui s’étendait jusqu’à la province de Constantine au centre et au nord et vers le Djérid et le Mzab au sud-est. Certes, le cas de Kairouan n’était pas unique, car la décomposition du royaume hafside et la mise en cause de sa légitimité avaient eu pour conséquence la désaffection des sujets au point que plusieurs villes et régions s’érigèrent, sous l’égide de leurs notables, en petites principautés autonomes comme ce fut le cas à Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, ainsi que dans l’île de Djerba. Mais de toutes les villes entrées en dissidence, Kairouan, gouvernée par la confrérie chabbiya, bien organisée et appuyée sur un ample réseau tribal, était la plus puissante. Face à un tel péril, le sultan hafside, Moulay Hassan, n’avait d’autre choix que de tenter de réduire la sécession chebbiya. En 1540, il prend la tête d’une colonne constituée de cavaliers de tribus loyales et d’un contingent espagnol, mais en juillet, il est battu à Batn el Garn près de Kairouan et en novembre à Jemmal, au Sahel. Sandoval, historiographe espagnol de la fin du XVIe siècle, décrivant les forces déployées en cette occasion par le cheikh Chebbi, parle de 22.000 cavaliers, 15.000 combattants à pied [fournis par les tribus] et 600 escopettiers [sorte de fusiliers] ottomans que guidait un Européen converti. Sidi Arafa faisait ainsi échouer définitivement le projet du roi de Tunis d’investir Kairouan après deux tentatives tout aussi malheureuses en 1535 et 1536, et s’imposait, du même coup, comme un acteur de premier plan sur le théâtre des opérations. Autocrate craint et chef religieux vénéré, le Cheikh de la confrérie chebbiya était également respecté par les protagonistes de l’époque. Un document des archives de Simancas daté de 1552, cité par l’historien Charles Monchicourt, qualifie carrément le successeur de Sidi Arafa, Sidi Mohamed Ben Abi Taïeb, de Roi de Kairouan («Illustrissimo Rey del Caruan»). Chef incontesté, le seigneur de Kairouan ne négligeait pourtant pas les avis des sages réunis, selon un usage arabe ancestral, en conseil (jamâ’a). Cette Jamâ’a aidait à la prise de décision, comme par exemple, en 1547, lors de la convocation de ses membres par Mohamed b. Abi Taïeb à l’occasion de la visite d’émissaires mandatés par le sultan hafside et ses alliés espagnols.

A propos de ces négociations entre les belligérants, il convient de souligner qu’en ces temps incertains, marqués par l’affaissement du royaume hafside, la présence de deux armées étrangères sur le sol ifriqiyen et les querelles au sein de la dynastie, les renversements d’alliances étaient inévitables, et les relations des chefs chebbiya avec les autres acteurs sur la scène politique n’échappèrent pas à cette fatalité. En effet, en 1535, les troupes hafsides échouèrent à prendre Kairouan grâce à la résistance de la garnison ottomane, mais en 1538, Sidi Arafa, décidément réfractaire à toute présence étrangère, fût-elle musulmane, et disposant sans doute de plus de forces qu’auparavant, se débarrasse des Turcs. En 1546, on retrouve les soldats de Dragut et les Chebbiya du cheikh Ben Abi Taïeb du même bord, mais deux ans plus tard, l’amiral turc se rapproche de l’usurpateur Ahmed Soltane, devenu maître de Tunis au détriment de son parent Moulay Hassan. Les Chebbiya, devenus entretemps parents par alliance dudit Moulay Hassan par le mariage de son fils avec une Chebbiya, font aussitôt alliance avec les Espagnols. En 1550, Sidi Mohamed Ben Abi Taïeb signe avec le vice-roi de Sicile Jean de Vega, maître de Mahdia ainsi que de Monastir et Sousse, un accord aux termes duquel ces deux dernières villes sont données à l’émirat chebbi et aussitôt quatre mille chebbiya barrent la route à huit cents cavaliers qu’Ahmed Soltane avait envoyés en renfort à Dragut. En décembre 1552 cependant, le Chebbi est vaincu par Ahmed Soltane qui courtise néanmoins les Espagnols. Dragut pour sa part reprend du poil de la bête. En 1556, il occupe Gafsa d’obédience chebbiya. La situation se complique pour le cheikh Ben Abi Taïeb, pris en tenailles au sud par les Ottomans et au nord par Ahmed Soltane. Le 26 décembre 1557, Kairouan est investie par la puissante infanterie turque équipée de 3.000 armes à feu et accompagnée, comme de coutume en pays d’Orient, de cavaliers bédouins appartenant à diverses fractions de tribus ralliées. Les adversaires de toujours, la Zaouia gharianiya en tête, se soulèvent contre la confrérie jusque-là maîtresse de la ville, et facilitent la tâche de Dragut.

A propos de ces négociations entre les belligérants, il convient de souligner qu’en ces temps incertains, marqués par l’affaissement du royaume hafside, la présence de deux armées étrangères sur le sol ifriqiyen et les querelles au sein de la dynastie, les renversements d’alliances étaient inévitables, et les relations des chefs chebbiya avec les autres acteurs sur la scène politique n’échappèrent pas à cette fatalité. En effet, en 1535, les troupes hafsides échouèrent à prendre Kairouan grâce à la résistance de la garnison ottomane, mais en 1538, Sidi Arafa, décidément réfractaire à toute présence étrangère, fût-elle musulmane, et disposant sans doute de plus de forces qu’auparavant, se débarrasse des Turcs. En 1546, on retrouve les soldats de Dragut et les Chebbiya du cheikh Ben Abi Taïeb du même bord, mais deux ans plus tard, l’amiral turc se rapproche de l’usurpateur Ahmed Soltane, devenu maître de Tunis au détriment de son parent Moulay Hassan. Les Chebbiya, devenus entretemps parents par alliance dudit Moulay Hassan par le mariage de son fils avec une Chebbiya, font aussitôt alliance avec les Espagnols. En 1550, Sidi Mohamed Ben Abi Taïeb signe avec le vice-roi de Sicile Jean de Vega, maître de Mahdia ainsi que de Monastir et Sousse, un accord aux termes duquel ces deux dernières villes sont données à l’émirat chebbi et aussitôt quatre mille chebbiya barrent la route à huit cents cavaliers qu’Ahmed Soltane avait envoyés en renfort à Dragut. En décembre 1552 cependant, le Chebbi est vaincu par Ahmed Soltane qui courtise néanmoins les Espagnols. Dragut pour sa part reprend du poil de la bête. En 1556, il occupe Gafsa d’obédience chebbiya. La situation se complique pour le cheikh Ben Abi Taïeb, pris en tenailles au sud par les Ottomans et au nord par Ahmed Soltane. Le 26 décembre 1557, Kairouan est investie par la puissante infanterie turque équipée de 3.000 armes à feu et accompagnée, comme de coutume en pays d’Orient, de cavaliers bédouins appartenant à diverses fractions de tribus ralliées. Les adversaires de toujours, la Zaouia gharianiya en tête, se soulèvent contre la confrérie jusque-là maîtresse de la ville, et facilitent la tâche de Dragut.

Tombée après quelque vingt ans d’existence en raison d’un déséquilibre manifeste en faveur des forces ottomanes, la principauté chebbiya portait en elle des faiblesses structurelles anciennes qui allaient contribuer à sa chute. Et d’abord la ville elle-même. En effet, supplantée par Tunis depuis le XIIe siècle, Kairouan, toujours auréolée de son prestige de première cité musulmane du Maghreb, n’était cependant plus une métropole susceptible de constituer une base politique, économique et sociale suffisamment puissante. En outre, à l’intérieur des remparts, la confrérie n’a cessé de subir la rivalité de la Zaouia de Sidi Abid Ghariani, bien implantée au sein de l’élite citadine. Du point de vue de la puissance territoriale, l’Etat chebbi, n’ayant pas réussi à rallier à sa cause le Sahel, était privé d’un accès à la mer, des ressources de cette région agricole réputée et d’une possibilité de repli en cas d’attaque. De sorte que l’émirat chebbi ne disposait que du territoire de la steppe. Son autorité s’exerçait donc essentiellement sur des tribus nomades (encore que Gafsa et le Djérid semblent avoir compté, dès les premiers temps de la confrérie, de solides partisans des Chebbi).

Chassés de Kairouan, les Chebbiya se réfugièrent dans les tribus de leur obédience. Depuis toujours épine dorsale de la confrérie, la société bédouine devenait ainsi, en quelque sorte, leur milieu naturel dans les heures sombres. Cependant, la fin de l’émirat de Kairouan ne signifiait pas la fin de la confrérie et de sa lutte contre le pouvoir ottoman. Celui-ci, définitivement installé en 1574 après avoir repris La Goulette aux Espagnols, eut à lutter contre diverses séditions provoquées par des tribus telles que les belliqueux Ouled Saïd, les Ouled Bellil, les Troud, les Chenenfa, les Ouerghemma enhardis par l’effondrement de l’Etat hafside et l’instabilité consécutive à l’affrontement hispano-turc. L’agitation allait se prolonger jusqu’à la fin du XVIIe siècle, c’est-à-dire pendant près de 130 ans! Dans cette longue contestation du nouvel ordre politique, les Chebbiya furent particulièrement actifs tant en Tunisie qu’en Algérie. Leur mouvement de résistance eut en effet pour théâtre un territoire qui couvrait une grande partie du nord-ouest, du centre et du sud-ouest et dans l’Aurès. Toujours combatifs, ils réussirent en 1560 – c’est-à-dire à peine trois ans après la chute de leur principauté- sous le commandement du Cheikh Mhammed Zefzef, un fils de Sidi Arafa, à prendre Tozeur et à en chasser les partisans d’Ahmed Soltane. A partir de cette installation dans le Djérid, la famille se scinda, nous dit le professeur Ali Chebbi, selon deux tendances; l’une – conduite par Sidi El Messaoud (mort en 1619 et auteur du Al Fath al Mounir, manuel de la confrérie) - privilégiait désormais l’activité maraboutique de manière pacifique par la perpétuation de la Tarîqa, l’enseignement et l’accueil des adeptes de la confrérie. L’autre branche, partisane de la lutte armée, fut fondée par un arrière-arrière petit- fils de Ahmed Ben Makhlouf et frère d’El Messaoud, l’énergique Abd El Sammad Chebbi. Né vers 1551 à Kairouan, il grandit à Tozeur puis dans la région de Constantine où s’était installé son père Mohamed Bennour. Là, le jeune Abd El Sammad établit de solides amitiés au sein des tribus traditionnellement alliées à sa famille dont celles des Nememcha, Hanencha, Drîd (ses parents du côté maternel) ainsi que les Troud qui, toutes, se déplaçaient indifféremment entre les régions limitrophes des beyliks de Tunis et de Constantine. A ces grandes confédérations, s’ajoutaient les tribus de l’ouest telles que les Hammama, les Charen, les Ouled Bou Ghanem ou encore les Zoghalma. Dans un premier temps, Abd El Sammad, en bon musulman soucieux de chasser les chrétiens, surmontant sa haine du Turc, mit cette puissante coalition au service de Sinan Pacha lors de l’assaut contre la forteresse espagnole de La Goulette en 1574. Combattant de la foi et de la liberté mais aussi chef politique ambitieux, Abd El Sammad espérait aussi secrètement qu’en récompense de son appui, les Turcs lui accorderaient le droit d’exercer un pouvoir autonome sur les zones tribales qu’il avait réussi à contrôler. Ayant essuyé un refus, il en ressentit un profond dépit et entra en dissidence. De 1574 à sa mort en 1616, le chef chebbi n’eut de cesse de croiser le fer avec ses ennemis: les pachas-gouverneurs, les deys puis les beys de la dynastie mouradite. Avec une telle fureur et une telle intransigeance, rapporte Salah ben Saïd l’historiographe de la famille, qu’il provoqua la désaffection de ses proches notamment après qu’il eut assassiné son propre frère Qâcim, hostile à l’option militaire. Sa fureur était d’autant plus grande qu’une partie non négligeable des offrandes était présentée par les adeptes de la confrérie à la zaouia de Tizagrirane au djebel Chachâr (province de Khenchela dans l’Aurès), animée par Sidi El Messaoud. Abd El Sammad, en revanche, réclamait que les ressources générées par les cadeaux des fidèles fussent consacrés au combat. Les tribus elles-mêmes commençaient à manifester quelque lassitude. Excédés, les Hanencha, fidèles d’entre les fidèles depuis l’époque de Sidi Ahmed Ben Makhlouf, finirent par faire allégeance au pouvoir ottoman de Tunis. Vaincu à la bataille de Guiber en 1592, Abd El Sammad dut trouver refuge dans les djebels puis de là au Djérid. Tenace, il ne tarda pas à réapparaître dans son fief du djebel Argou dans la région de Tébessa. Mais les choses avaient bien changé. Deys et beys multipliaient les victoires contre les rebelles et imposaient progressivement leur autorité et leur légitimité aux populations. En 1616, à l’issue d’une série d’escarmouches sans résultat décisif, Mourad Bey et Abd El Sammad entrèrent en négociations. Mais ce dernier, lâché entretemps par la tribu des Troud, meurt la même année sans avoir obtenu du bey une chimérique partition de la régence à son profit. Son fils Ali reprit le flambeau mais, en 1631, il est battu par le grand bey mouradite, Hammouda Pacha. La confédération des Drîd passa en bloc du côté du pouvoir beylical et ses meilleurs éléments incorporés aux troupes comme lanciers (mzârguiya). Bouzayân, fils de Ali b. Abd El Sammad, reprit le combat contre les beys mais sans espoir de vaincre. Premier pas vers un rapprochement avec le pouvoir, lors de la querelle qui opposa Mohamed Bey al Mouradi à son frère, les Chabbiya firent alliance avec lui. En récompense de leur soutien, Mohamed leur fit des donations foncières à titre perpétuel. Malheureusement, Ali b. Abd El Sammad et ses partisans succombèrent lors de la violente bataille de l’Oued Tessa qui les opposa en 1677 aux troupes du prince Ali Bey, frère ennemi de leur allié Mohamed Bey. La rébellion chebbiya contre l’Etat beylical cessa dès lors définitivement.

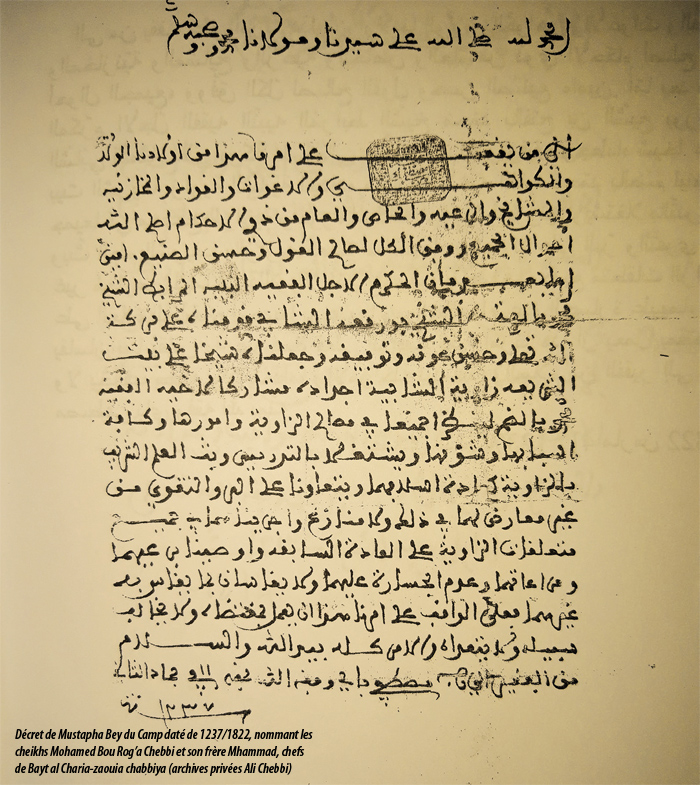

A leur avènement en 1705, les beys husseïnites réussirent, par la force mais aussi par des alliances habilement menées, par des donations foncières, à rétablir une stabilité que les bédouins d’obédience chebbiya, comme d’autres dissidents, avaient longtemps empêchée. Désormais réconciliés avec le pouvoir, les fils de Sidi Ahmed ben Makhlouf retrouvèrent leur vocation originelle, celle de leur pieux  ancêtre; c’est-à-dire un mouvement soufi dirigé par un cheikh (signe des temps nouveaux, les cheikhs étaient désormais nommés par un décret du Bey) et se consacrant, par le biais d’un mysticisme tempéré, à la diffusion en milieu tribal du sunnisme, des sciences religieuses et de la langue arabe. Dans la régence de Tunis comme dans celle d’Alger, les autorités voyaient d’un bon œil cette entreprise et l’encouragèrent par des fondations waqf au bénéfice de la confrérie comme ils le firent, d’ailleurs, au bénéfice d’autres zaouias et congrégations soufies. Toutefois, les Chebbiya se distinguèrent des autres familles maraboutiques par l’institution d’une organisation originale et itinérante associant la diffusion du soufisme et du savoir à l’exercice de la justice religieuse au profit des tribus tunisiennes et algériennes. Cette institution connue sous le nom de Bayt al Charia fut créée vers 1630 par le cheikh Ali fils de Sidi El Messaoud, né en 1591 à Tizagrirane. Cette institution se déplaçait de région en région, ce qui la rapprochait des populations et lui conférait une grande efficacité en matière de diffusion de la tarîqa chebbiya, de l’arabe et des disciplines religieuses. Elle fut d’autant plus utile qu’elle ajoutait à sa vocation religieuse la fonction d’un tribunal itinérant. Bayt al Charia joua ce rôle jusqu’à sa disparition en 1867 à la suite de la profonde crise qui affecta les campagnes tunisiennes particulièrement éprouvées par la famine au lendemain de l’insurrection générale dite de Ben Ghedahem en 1864 et de la répression féroce qui s’en est suivie. A partir de cette date, la confrérie retrouva une forme plus classique autour de la zaouia du djebel Chachâr où était pratiquée la règle soufie établie par Ahmed Ben Makhlouf. On y perpétuait le rituel composé de prières et oraisons, en particulier la litanie dite al Sab’îniya et où, bien entendu, l’on recevait les offrandes et autres ressources. Le rituel fut également maintenu à Tozeur dans le quartier des Chebbiya ainsi qu’à Nefta. Au XIXe siècle, les fils de la famille s’orientèrent principalement vers les études académiques à la Grande mosquée Zitouna de Tunis puis, pour certains d’entre eux, vers l’enseignement supérieur moderne. Ils donnèrent au pays nombre de professeurs, de magistrats, d’avocats et de fonctionnaires, tous férus de langue et littérature arabes et traditionnellement attachés à l’arabisme.

ancêtre; c’est-à-dire un mouvement soufi dirigé par un cheikh (signe des temps nouveaux, les cheikhs étaient désormais nommés par un décret du Bey) et se consacrant, par le biais d’un mysticisme tempéré, à la diffusion en milieu tribal du sunnisme, des sciences religieuses et de la langue arabe. Dans la régence de Tunis comme dans celle d’Alger, les autorités voyaient d’un bon œil cette entreprise et l’encouragèrent par des fondations waqf au bénéfice de la confrérie comme ils le firent, d’ailleurs, au bénéfice d’autres zaouias et congrégations soufies. Toutefois, les Chebbiya se distinguèrent des autres familles maraboutiques par l’institution d’une organisation originale et itinérante associant la diffusion du soufisme et du savoir à l’exercice de la justice religieuse au profit des tribus tunisiennes et algériennes. Cette institution connue sous le nom de Bayt al Charia fut créée vers 1630 par le cheikh Ali fils de Sidi El Messaoud, né en 1591 à Tizagrirane. Cette institution se déplaçait de région en région, ce qui la rapprochait des populations et lui conférait une grande efficacité en matière de diffusion de la tarîqa chebbiya, de l’arabe et des disciplines religieuses. Elle fut d’autant plus utile qu’elle ajoutait à sa vocation religieuse la fonction d’un tribunal itinérant. Bayt al Charia joua ce rôle jusqu’à sa disparition en 1867 à la suite de la profonde crise qui affecta les campagnes tunisiennes particulièrement éprouvées par la famine au lendemain de l’insurrection générale dite de Ben Ghedahem en 1864 et de la répression féroce qui s’en est suivie. A partir de cette date, la confrérie retrouva une forme plus classique autour de la zaouia du djebel Chachâr où était pratiquée la règle soufie établie par Ahmed Ben Makhlouf. On y perpétuait le rituel composé de prières et oraisons, en particulier la litanie dite al Sab’îniya et où, bien entendu, l’on recevait les offrandes et autres ressources. Le rituel fut également maintenu à Tozeur dans le quartier des Chebbiya ainsi qu’à Nefta. Au XIXe siècle, les fils de la famille s’orientèrent principalement vers les études académiques à la Grande mosquée Zitouna de Tunis puis, pour certains d’entre eux, vers l’enseignement supérieur moderne. Ils donnèrent au pays nombre de professeurs, de magistrats, d’avocats et de fonctionnaires, tous férus de langue et littérature arabes et traditionnellement attachés à l’arabisme.

Passionnante, l’histoire des Chebbiya met en lumière le rôle du confrérisme soufi dans l’encadrement en quelque sorte culturel des populations rurales, longtemps négligées sinon méprisées par les élites académiques, par la diffusion d’un islam sunnite et par l’enseignement de la langue arabe. Mieux encore, la confrérie fondée au XVe siècle par Sidi Ahmed Ben Makhlouf Chebbi constitue un bel exemple de la formidable capacité de l’islam soufi à mobiliser les populations face à l’occupation étrangère. Là où le bât blesse, c’est que la confrérie tirait principalement sa force de son alliance avec les tribus. Or celles-ci, ici comme ailleurs et depuis toujours, pâtissaient de travers ataviques, en particulier les querelles de clans, l’obsession du butin, les revirements soudains et toutes sortes d’archaïsmes qui, malheureusement, altéraient immanquablement le goût pourtant bien établi des bédouins pour la liberté.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

.jpg)