Les réformes des beys de Tunis dans la tourmente précoloniale

Longtemps figés dans une conception surannée du pouvoir et de ses rapports avec la société, les Etats musulmans ne prirent conscience que tardivement du retard accumulé par rapport à l’Occident et de la nécessité de procéder à un programme de rénovation. A l’extrême fin du XVIIIe siècle, l’Empire ottoman fut le premier à prendre des mesures en ce sens pour tenter de conjurer la menace —réelle au vu de leurs progrès économiques et militaires— que représentait pour lui la volonté des Etats européens de réduire considérablement sa puissance et son rôle stratégique au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique septentrionale. Emboîtant le pas aux sultans turcs Sélim III (1789-1807) et Mahmoud II (1808-1839), Méhémet-Ali (1805-1848) en Egypte et Ahmed Pacha Bey (1837-1855) en Tunisie entreprirent à leur tour de moderniser leurs pays. Sous le règne de Nasseredin Shah Qadjar (1848-1896), l’empire perse s’engageait à son tour dans l’aventure.

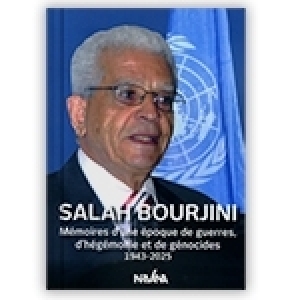

Partout cependant, le processus, engagé tant bien que mal, prit rapidement une allure pathétique à cause de l’inquiétant endettement de l’Etat et des maladresses que les pesanteurs intellectuelles en matière de conception politique – en particulier le despotisme oriental – rendaient inévitables. L’évolution du monde conduite par l’Europe imposait des changements. Certains princes et vizirs musulmans en étaient conscients mais ils furent incapables de rompre avec les usages anciens, et notamment une relation anachronique entre l’Etat, les groupes sociaux et l’activité économique. Nous avions montré dans un essai paru en 2015 (L’Excès d’Orient, la notion de pouvoir dans le monde arabe, éd. Erick Bonnier, Paris) que ni les gouvernants, assis dans la certitude et habitués à traiter leurs sujets comme des populations conquises, ni les oulémas, sommés de justifier religieusement les réformes, mais prisonniers d’une formation archaïque, ni encore moins une société aux élites citadines depuis toujours captives et désormais frappées de plein fouet par la concurrence dévastatrice de l’économie européenne, ne pouvaient affronter la modernité autrement que dans le désarroi.

L’entreprise de réformes était donc grevée de lourds handicaps et le programme de modernisation administrative, militaire, judiciaire et institutionnelle fut le fait d’un pouvoir politique, certes désormais à l’écoute de son temps, mais prisonnier de ses antiques convictions. C’est ainsi que l’on crut dur comme fer que le moyen de retrouver la puissance de jadis était la modernisation de l’armée et que celle-ci achevée, on retrouverait, face à l’Occident, les équilibres anciens. Même lorsque des programmes de mise en valeur économique étaient engagés comme dans l’Egypte de Méhémet- Ali ou dans la Tunisie d’Ahmed Bey, ils procédaient d’une conception classique de monopole par un Etat obsédé par le problème du déclin progressif de ses ressources. La culture despotique, qui voyait d’abord le pouvoir politique comme une force conquérante imposée à la société, était si vivace que, malgré les notions nouvelles employées dans le texte des chartes et constitutions promulguées dans les années 1830-1870, les gouvernants restaient attachés aux usages anciens. Mhammad Pacha, bey de Tunis de 1855 à 1859, représente en la matière un cas extrême et significatif. Il promulgua la première charte fondamentale de son pays en 1857 (connue sous les noms de Ahd al Amân et Pacte fondamental) sans cesser un seul instant de se comporter – et bien plus que ses prédécesseurs ! – en despote de l’Orient, pestant contre les nouveautés, rendant la justice en son tribunal, bastonnant les sujets, dépouillant les dignitaires tombés en disgrâce, faisant enlever des femmes et confisquant des biens de toutes sortes. C’est que le mouvement de réforme n’était pas la réponse aux exigences d’une élite sociale montante, dynamique, porteuse de progrès, comme ce fut le cas en Europe avec la bourgeoisie marchande et industrielle. Il était un sursaut tardif et sous haute surveillance étrangère d’un Etat toujours superposé à une société empêtrée dans ses archaïsmes et, en ces temps de faillites en cascade face à la concurrence des produits manufacturés européens, désormais exsangue.

L’entreprise de réformes était donc grevée de lourds handicaps et le programme de modernisation administrative, militaire, judiciaire et institutionnelle fut le fait d’un pouvoir politique, certes désormais à l’écoute de son temps, mais prisonnier de ses antiques convictions. C’est ainsi que l’on crut dur comme fer que le moyen de retrouver la puissance de jadis était la modernisation de l’armée et que celle-ci achevée, on retrouverait, face à l’Occident, les équilibres anciens. Même lorsque des programmes de mise en valeur économique étaient engagés comme dans l’Egypte de Méhémet- Ali ou dans la Tunisie d’Ahmed Bey, ils procédaient d’une conception classique de monopole par un Etat obsédé par le problème du déclin progressif de ses ressources. La culture despotique, qui voyait d’abord le pouvoir politique comme une force conquérante imposée à la société, était si vivace que, malgré les notions nouvelles employées dans le texte des chartes et constitutions promulguées dans les années 1830-1870, les gouvernants restaient attachés aux usages anciens. Mhammad Pacha, bey de Tunis de 1855 à 1859, représente en la matière un cas extrême et significatif. Il promulgua la première charte fondamentale de son pays en 1857 (connue sous les noms de Ahd al Amân et Pacte fondamental) sans cesser un seul instant de se comporter – et bien plus que ses prédécesseurs ! – en despote de l’Orient, pestant contre les nouveautés, rendant la justice en son tribunal, bastonnant les sujets, dépouillant les dignitaires tombés en disgrâce, faisant enlever des femmes et confisquant des biens de toutes sortes. C’est que le mouvement de réforme n’était pas la réponse aux exigences d’une élite sociale montante, dynamique, porteuse de progrès, comme ce fut le cas en Europe avec la bourgeoisie marchande et industrielle. Il était un sursaut tardif et sous haute surveillance étrangère d’un Etat toujours superposé à une société empêtrée dans ses archaïsmes et, en ces temps de faillites en cascade face à la concurrence des produits manufacturés européens, désormais exsangue.

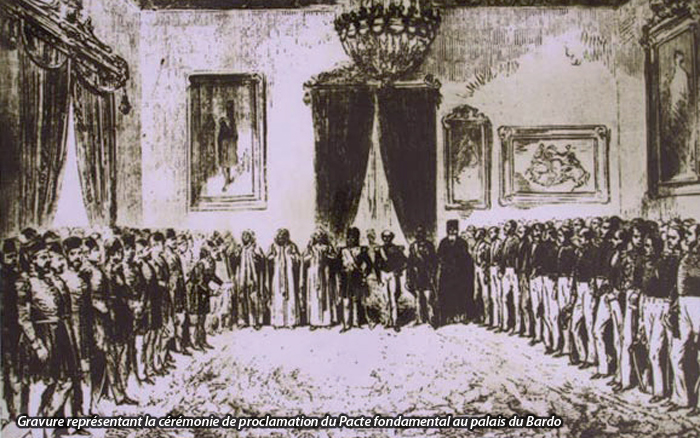

Le 6 septembre 1857, dans une lettre adressée au bey, le très influent et très actif Léon Roches, consul général de France à Tunis, lui reprochait «de n’avoir encore donné ni à son peuple ni aux sujets des puissances alliées établies dans ses états aucune des réformes dont il avait promis l’adoption». Il ajoutait que la résistance manifestée quelques mois auparavant par le prince tunisien était «dictée par le fanatisme des oulémas et l’ignorance de conseillers ineptes [sic]». Elle devait faire craindre, ajoutait-il, «que Son Altesse n’opposât aux justes exigences du Gouvernement français qui doit être considéré, à bon droit, comme le protecteur le plus bienveillant de la dynastie, qu’un refus dont les conséquences eussent été funestes à sa famille et à son peuple» (Archives nationales, Tunis). La flotte impériale, rappelle le consul, «avait été envoyée à Tunis pour bien faire comprendre au bey, à ses ministres à ses oulémas, à son peuple (…) que le temps était venu de rompre avec les anciens errements du fanatisme [sic] et d’entrer résolument dans la voie du progrès et de la civilisation.» Quelques jours plus tard, Mhammad Pacha Bey promulguait solennellement au palais du Bardo le Pacte fondamental, en présence des dignitaires, des consuls et de l’amiral commandant l’escadre française.

Le 6 septembre 1857, dans une lettre adressée au bey, le très influent et très actif Léon Roches, consul général de France à Tunis, lui reprochait «de n’avoir encore donné ni à son peuple ni aux sujets des puissances alliées établies dans ses états aucune des réformes dont il avait promis l’adoption». Il ajoutait que la résistance manifestée quelques mois auparavant par le prince tunisien était «dictée par le fanatisme des oulémas et l’ignorance de conseillers ineptes [sic]». Elle devait faire craindre, ajoutait-il, «que Son Altesse n’opposât aux justes exigences du Gouvernement français qui doit être considéré, à bon droit, comme le protecteur le plus bienveillant de la dynastie, qu’un refus dont les conséquences eussent été funestes à sa famille et à son peuple» (Archives nationales, Tunis). La flotte impériale, rappelle le consul, «avait été envoyée à Tunis pour bien faire comprendre au bey, à ses ministres à ses oulémas, à son peuple (…) que le temps était venu de rompre avec les anciens errements du fanatisme [sic] et d’entrer résolument dans la voie du progrès et de la civilisation.» Quelques jours plus tard, Mhammad Pacha Bey promulguait solennellement au palais du Bardo le Pacte fondamental, en présence des dignitaires, des consuls et de l’amiral commandant l’escadre française.

Dans un tel contexte marqué autant par les interférences étrangères que par le despotisme de l’élite dirigeante, les réformes n’affaiblirent ni la conception orientale du pouvoir ni ne parvinrent

à assurer la restauration d’une souveraineté tunisienne irrémédiablement perdue. De surcroît, elles augmentèrent l’inquiétude des populations. En effet, ces réformes, privées d’une solide assise économique et financière, contraignirent l’Etat à augmenter les impôts de manière drastique. En 1864, la taxe pesant sur les personnes (al majba) fut doublée. Des mesures coercitives comme la conscription et la corvée auxquelles la réforme de l’armée avait donné naissance ne firent qu’aggraver la détresse des sujets.

A partir de 1860, la mise en place d’institutions politiques, judiciaires et administratives nouvelles aboutit immanquablement à un renforcement du pouvoir des mamelouks au détriment de celui du bey. Cette perte des repères anciens vint renforcer l’inquiétude des sujets. Les émeutes de Tunis en 1861, la révolte dite de Ben Ghedhahem qui embrasa tout le pays en 1864 puis la fronde aristocratique de 1867 (Leaders, janvier 2017) étaient autant de dénonciations de tous les maux que les changements intempestifs et forcés avaient créés ou aggravés. Toutes ces manifestations de colère furent réprimées de la manière la plus «classique» : exécutions sommaires, supplices, promesses de clémence (amân) non tenues et rançonnement impitoyable de la population tout entière, preuve que rien n’avait changé dans l’esprit des dirigeants en matière de relation avec les sujets.

Dans ces conditions, on imagine aisément que les institutions issues des réformes et chartes promulguées par le gouvernement beylical (cours de justice non religieuse, conseils consultatifs auprès du bey, Conseil municipal à Tunis, etc.) ne mirent fin ni à la gabegie ni à la corruption endémique. Toutes souffrirent de la sourde opposition du Prince et de ses représentants dans les régions, de l’impécuniosité de l’Etat et de la méfiance séculaire des sujets à l’égard de l’administration, accentuée par le caractère insolite des institutions nouvellement créées. Institué par décret beylical du 20 muharram 1275 (3 août 1858), le Conseil municipal de Tunis constitue un exemple éloquent du caractère chaotique de ces institutions modernes aux attributions ambitieuses mais engluées dans une société en crise. Théoriquement, les ressources devaient être suffisantes puisque le décret prévoyait de concéder à la municipalité les revenus prélevés sur la ville au profit de l’Etat ainsi que des surplus des revenus des fondations wakf-s d’intérêt général. Dans la réalité, les choses furent beaucoup plus compliquées, notamment parce que les gros problèmes de trésorerie du gouvernement beylical lui firent rapidement trahir ses engagements envers l’institution communale. Ce même gouvernement, gros client pour l’achat du plâtre dont les revenus avaient été concédés au Conseil municipal, était un mauvais payeur. En désespoir de cause, le général Husseïn, président de l’institution de 1858 à 1865, réclama en vain du Premier ministre une attestation reconnaissant que l’inefficacité du Conseil était indépendante de la volonté de ses responsables. Dès 1859, presque tous les travaux municipaux étaient arrêtés, faute d’argent. La lassitude des agents qui restaient des mois sans toucher leur salaire n’arrangeait guère la situation d’une institution confrontée, en outre, à l’indiscipline des administrés. Aux vieilles habitudes d’indiscipline et de laxisme en matière de voirie et d’ordures ménagères, s’ajoutait la réticence, voire le refus, de payer la taxe locative et autres impôts au motif que les temps étaient difficiles. Les musulmans pauvres ne payaient pas parce qu’ils n’en avaient pas les moyens, les riches ne payaient guère non plus parce qu’ils étaient puissants ni les Européens car ils étaient hors d’atteinte des juridictions tunisiennes. Le conseil eut aussi à faire face à l’indifférence de ses membres conseillers face à une institution qui leur était complètement étrangère, habitués qu’ils étaient aux antiques institutions urbaines. Leur participation procédant non pas d’une conscience communale mais d’un réflexe d’obéissance au bey qui les avait choisis, ils jugèrent légitime, en 1861, d’être rétribués. Ce n’est que sous le Protectorat français que la municipalité de Tunis joua enfin pleinement et efficacement son rôle dans tous les domaines de la gestion urbaine et de l’administration communale. (Sur le conseil municipal et les autres institutions nouvelles, voir de l’auteur, Catégories de la société tunisoise au XIXe siècle, éd. INAA, 1989).

Le coup de grâce fut donné par les consuls européens qui, dès qu’une institution était mise en place, proclamaient aussitôt leur défiance à son égard. Aux demandes d’explication présentées par le gouvernement, ils répondaient que les réformes étaient destinées aux sujets du prince mais que les Européens continueraient de bénéficier des privilèges d’extraterritorialité garantis par les Capitulations, dont la justice consulaire. Le consul général de France, dont le rôle fut pourtant décisif dans la promulgation par Sadok Pacha Bey de la Constitution de 1861, le dit de façon diplomatique mais ferme dans une lettre adressée au monarque tunisien le 25 mars de la même année : «Les différences qui séparent chrétiens et musulmans en matière de mentalités, de traditions et de procédure avaient justifié le statut d’extraterritorialité accordé par l’Empire ottoman et les beys de Tunis aux Européens résidant dans leurs Etats. Ce statut est toujours en vigueur et il n’y a pas lieu de le modifier malgré la promulgation de la constitution et la création de tribunaux non religieux». «En tout état de cause, ajoutait-il, les institutions issues des réformes sont trop récentes et étrangères aux usages du pays pour que le gouvernement impérial puisse leur accorder une confiance immédiate. La France s’accorde donc une période d’observation avant de permettre que ses ressortissants et protégés relèvent des tribunaux tunisiens». Cette réalité d’un Etat plus ou moins engagé sur la voie des réformes mais rapidement surendetté, maintenant sous son joug une société en proie à tous les maux et agissant sous une forte pression étrangère, le Premier ministre réformateur Khérédine l’apprit à ses dépens. Dans son entreprise de redressement (1873-1877), il ne trouva de réel soutien ni au plus haut niveau de l’Etat, ni dans une société exténuée, ni de la part des consuls européens. Ceux-ci, pourtant si prompts à faire des remontrances officielles à l’Etat beylical face à ses atermoiements en matière de réformes, comme nous l’avons vu plus haut, étaient attentifs à empêcher toute restauration de la souveraineté tunisienne et entravèrent la réalisation du programme du général Khérédine jusqu’à l’échec final (voir Leaders, septembre 2017).

Dans une telle atmosphère, la modernisation politique resta lettre morte. Le despotisme et le caractère prédateur de l’Etat parurent d’autant plus abjects qu’en Tunisie comme ailleurs dans tout l’Empire ottoman ou en Perse, en matière de défense du territoire et de traitement des étrangers, ils ne s’accompagnaient plus que par une infériorité militaire périlleuse et une faiblesse politique qui mettaient les gouvernants à la merci non seulement des marines de guerre européennes mais aussi des moindres créanciers. L’historien français Jean Ganiage a minutieusement décrit cet appui consulaire aux «courtiers de l’agonie» comme les Erlanger, dont les réclamations incessantes auprès du gouvernement beylical n’avaient d’égales que leurs manœuvres frauduleuses, avec ou sans la complicité de certains dignitaires tunisiens, au détriment du pays. Presque partout dans le monde musulman, le scénario était identique. Le tableau que l’historien américain David S. Landes brosse de cette situation à partir de l’exemple égyptien est stupéfiant. Ecoutons-le : «Le trésor du vice-roi [le khédive Ismaïl] était une proie particulièrement tentante et chaque consul rivalisait avec les autres pour appuyer les créances les plus fantastiques, les plus importunes et les plus folles en faveur de leurs ressortissants ou de leurs protégés, moyennant un dédommagement ou une part du butin. Si un individu, par sa propre négligence, était victime d’un vol, le gouvernement était coupable de n’avoir pas fait respecter la loi et l’ordre et devait verser une indemnisation...».

A Tunis, comme ailleurs dans tout l’Empire ottoman, l’insupportable fardeau de la dette accélérait la déliquescence de l’Etat. Dès 1868, les finances tunisiennes étaient placées sous la tutelle directe d’une Commission internationale et seules les rivalités entre la Grande-Bretagne, l’Italie et la France retardèrent à l’année 1881 l’occupation militaire du pays et l’installation du protectorat français.

Mohamed-El Aziz Ben Achour

- Ecrire un commentaire

- Commenter

Évoluez un peu Mr Ben Achour, vos histoires de beys n’intéressent que tres peu de lecteurs de ce magazine dédié à l’économie!